Все американские атомные субмарины стратегического назначения имеют однореакторную и одновальную энергетическую установку, продолжает С. Ковалев. Что, в принципе, является оптимальным вариантом. Мы же вынуждены были идти на двухреакторную и двухвальную схемы, что, естественно, усложняло управление лодкой и отрицательно сказывалось на ее акустических параметрах. Но иначе мы поступить не могли по той причине, что основные базы стратегических ракетоносцев у нас располагаются в Заполярье, и весьма часто подводные ракетоносцы несут службу в тяжелых ледовых условиях Арктики. К тому же Советский Союз в отличие от США не имел сети военно-морских баз, разбросанных по миру. Поэтому мы должны были дублировать все жизненно важные системы своих субмарин, которым приходилось нести боевое дежурство на значительном удалении от своих баз.

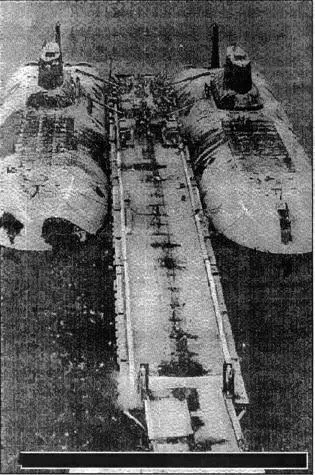

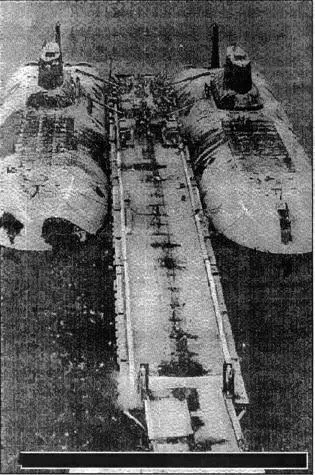

«Тайфуны» у причальной стенки в бухте Нерпичья (Северный флот)

Изначально у нас были гораздо более жесткие условия, отмечает конструктор, чем у американских коллег при проектировании AПЛ стратегического назначения. Поэтому чисто объективно мы копировать ничего не могли. Что касается одинакового числа ракет,то это связано не с каким-то «американским стандартом», а с технологией. Дело в том, что в США «Джордж Вашингтон» был спущен на воду в 1959 году, а мы провели первые ходовые испытания «Янки» в июле 1967 года, то есть отставали от США на 8 лет. Была поставлена задача как можно быстрее сократить разрыв и в короткий срок выпустить в море достаточное количество советских стратегических субмарин. Мы продумали каждую мелочь, постарались с наибольшей эффективностью использовать каждый сантиметр сборочных стапелей, чтобы наладить поточное производство «Янки». Так вот, длина стапелей, на которых строились лодки, оптимальным образом подходила именно под корпус с шестнадцатью пусковыми установками – не больше и не меньше. В дальнейшем мы проектировали и строили лодки и с двенадцатью пусковыми установками, и с двадцатью.

Надо помнить, что история создания проекта 667 советских подводных стратегических сил была очень непростой, в чем-то даже драматичной. Сталкивались самые различные мнения, самые противоположные интересы. Бывало, что буквально навязывались проекты, на первый взгляд, «революционные», но в конечном итоге заводившие в тупик. И только талант и железная воля Сергея Ковалева позволили избежать соблазнов, пойти единственно верным путем, который в конечном итоге привел к созданию лодок 941 проекта, ставших основой системы «Тайфун».

Американцы первыми начали работы по принципиально новой системе ракетно-ядерных стратегических сил морского базирования «Трайдент». В СССР постановление о начале работ по созданию аналогичной системы было принято на год позже. Но вводились в строй эти системы практически одновременно. Более того, ходовые испытания подводной лодки «Тайфун» начались на неделю раньше, чем «Огайо» – головной лодки системы «Трайдент».

По советской классификации, «Тайфуном» называется вся система стратегических сил, аналогичная «Трайденту». Сами же ракетные лодки были названы «Акулами», в честь русской подводной лодки «Акула», отличившейся в первую мировую войну. Американцы, назвав советскую лодку «Тайфуном», попали «в десятку», так как именно эта субмарина имеет действительно разрушительную силу тайфуна. Сегодня даже в России эти лодки чаще называют «Тайфунами» чем «Акулами».

Работу над «Тайфуном» Сергей Ковалев вел уже как генеральный конструктор, то есть он располагал большими полномочиями, мог привлекать значительные силы и средства для осуществления проекта.

– Начиная работу над «Тайфуном, мы располагали уже большим опытом. – вспоминает Сергей Ковалев. – Однако двигаться по накатаному пути мы не могли. Дело в следующем. Наши ракетчики создали морскую твердотопливную ракету аналогичную той, что разрабатывалась в США как «Трайдент-1». Но советская ракета оказалась в три раза массивнее американского аналога, весила почти сто тонн и была весьма крупная по габаритам. В лодки традиционной конструкции большое количество таких махин просто не поместишь. Пришлось искать принципиально новое решение. Мы рассмотрели и тщательно просчитали свыше 200 различных вариантов, прежде чем выбрали оптимальный. Пришлось решать целую гамму сложнейших научно-технических и технологических проблем. В конечном итоге мы сделали то, что до нас никто еще не делал.

Читать дальше