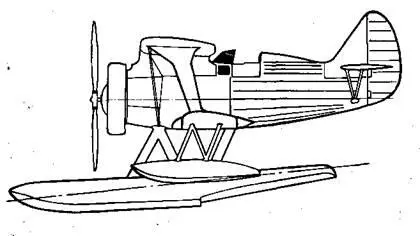

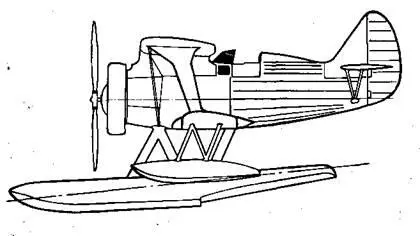

Авиаконструктор Поликарпов, наблюдая за неудачами КОР-1, тоже отреагировал на возникшую проблему. В мае 1937 г. в его КБ появляется проект истребителя И-15М (морского), установленного на поплавке, как КОР-1. Продвинуть свою идею дальше Поликарпову, судя по всему не удалось.

Что касается КОР-1, то он был запущен малой серией и, начиная с 1939 г., долго испытывался вместе с катапультами. Что касается последних, то, кроме того, что заказы на них выдали отечественным заводам, для подстраховки два экземпляра были закуплены у старого «приятеля» Эрнста Хейнкеля. Одна из немецких катапульт(К-12)и была установлена на первый законченный советский крейсер «Киров». Следующий, вошедший в строй корабль этого класса «Максим Горький», уже был оборудован отечественной системой ЭК-1, изготовленной на заводе имени Кирова. Увлечение механизмами, запускающими самолет с корабля, было в тот период достаточно велико. Одно время хотели оснастить ими даже лидеры эсминцев типа «Ленинград». В этой связи следует отметить еще одно предложение, поступившее в 1938 г. от Московского НИИ N? 3 НКОП. Предполагалась полевая складная катапульта с пороховым двигателем, предназначенная для нужд береговой обороны. Вся установка монтировалась на грузовике ЯГ-6 и обладала повышенной мобильностью. Естественно, был и чисто морской вариант с установкой, например, на баржах или не тех же эсминцах. Катапульту рассчитывали для запуска истребителя И-15 бис и дошли уже до полноразмерного макета. Дальше дело, однако, застопорилось. Одной из причин называлась высокая стоимость специального пороха, который, кроме всего прочего, был веществом капризным и опасным.

Опытный КОР-1 на испытаниях осенью 1936 г.

Новым этапом в создании катапультируемых самолетов можно назвать начало осуществления сталинской программы «большого флота». Хотя официально она и не утверждалась, проработки новых гигантских кораблей начались уже с 1936 г. Для запланированной армады из 15 линкоров, 15 тяжелых крейсеров, 28 легких крейсеров и 2 авианосцев могла потребоваться весьма приличная «стая» самых различных самолетов.

В 1938 г., когда корпуса будущих кораблей уже стали закладываться, появляется заказ на корабельный разведчик КОР-2. Задачи, определенные новому самолету, оставались теми же, что и для КОР-1 — разведка, корректировка и нанесение высокоточных бомбовых ударов с пикирования. Одним из первых за разработку новой машины принялся авиаконструктор Игорь Четвериков. 27 декабря 1938 г. его проект был рассмотрен на техническом совещании Управления морской авиации. Среди лодочного и поплавковых вариантов остановились на одном, обозначив его КОР-2л (лодочный). К марту конструктор рассчитывал уже построить макет. Однако решением наркома авиационной промышленности и наркома ВМФ от 27 февраля 1939 г. Четверикову было запрещено заниматься КОР-2 и приказано все силы направить на завершение создания дальнего разведчика МДР-6. Не смог «пробить» проект своего КОР-2 весной 1939 г. и конструктор Василий Никитин, работавший на ленинградском авиазаводе № 23. Заказ на создание нового корабельного разведчика был отдан конструктору Бериеву, как уже имевшему опыт в создании подобных машин.

Некоторая сложность создания КОР-2 заключалась в том, что кораблестроители, скованные малыми размерами свободного пространства на кораблях, ограничивали и размер будущего самолета.

Проекты кораблей 23(линкор), 68 и 69 (крейсера) предусматривали хранение КОР-2 в специальных ангарах, поэтому размеры самолета ограничивались размахом 10,4 м и длиной 9,5 м. Несомненной заслугой и торжеством практического опыта Георгия Бериева, являлось то, что он сумел доказать неприемлемость этих размеров, не обеспечивающих надлежащей мореходности, и настоять на своих цифрах — длина 10,5 м и размах 12 м. К лету 1939 г. вопрос о тактико-технических требованиях на новый разведчик согласовали и 9 июня проект КОР-2 в лодочном варианте с мотором М-62 утвердили. Через два месяца был готов эскизный проект. Деревянный полноразмерный макет самолета со всеми внесенными в процессе рабочего проектирования изменениями закончили 21 апреля 1940 г. В октябре того же года постройка самолета завершилась и начались его летные испытания. В целом машина оказалась неплохой и явилась несомненной удачей Бериева.

И-15М

Читать дальше