Для ускорения постройки вертолета- амфибии решили максимально унифицировать его с вертолетом Ми-8. На сборку передали несколько фюзеляжей «восьмерки» и на них заменили нижнюю часть на лодку (по линии пола кабины). По бокам фюзеляжа, для остойчивости аппарата на воде и для увеличения колеи шасси, установили так называемые жабры — короткие и толстые консоли с размещавшимися в них основными стойками шасси.

Необходимо отметить, что в создании, технологической поддержке и испытаниях нижней части фюзеляжа самое активное участие приняло ОКБ Г.М. Бериева. Это позволило милевцам в кратчайшие сроки создать изначально работоспособную конструкцию, выдерживающую особые условия эксплуатации в соленой воде.

Параллельно с доведением вертолета и двигателя шла разработка навигационного комплекса и систем вооружения.

Для обеспечения точного зависания вертолета над выбранной точкой, а также вывод его на цель была введена система автоматического управления САУ-14. Под хвостовой балкой был установлен доплеровский измеритель скорости сноса ДИСС-15.

Для поиска подводных лодок предусматривалась установка поисково-прицельной системы «Кальмар». В нее входили: прицельно-вычислительное устройство «Ландыш» (изделие 7071), аппаратура передачи данных «Снегирь». В грузовой кабине располагалась гидроакустическая станция «Ока-2» с выпускаемым прибором «10» для поиска и обнаружения подводных лодок, аппаратура СПАРРУ-55 (позднее А-100) для работы с гидроакустическими буями. В задней части фюзеляжа — спасательная лодка ЛАС-5М, кассеты для сбрасываемых гидроакустических буев «Поплавок» или «Координата», а также ориентационных бомб (ОМАБ). Снаружи фюзеляжа сзади устанавливался опускаемый магнитометр АПМ-60 «Орша». Под носом вертолета в обтекателе располагался радиолокатор «Инициатива-2М». Как видно, поисковый арсенал был внушителен.

Для уничтожения целей вертолет имел бомбы и торпеды, а также некоторые другие виды вооружений общей массой до 2000 кг. Принципиальное отличие Ми-14ПЛ заключалось в том, что он мог нести малогабаритную бомбу с ядерной боевой частью (ЯБЧ). Это заданием предусматривалось изначально 3*. Бомбоотсек находился под днищем вертолета и прикрывался герметичными створками. Внутри его обеспечивался необходимый температурный режим.

3* В те годы совершенствование ядерного оружия (в частности, в деле минимизации его размеров) достигло определенного уровня и появившиеся малогабаритные бомбы могли нести даже сравнительно небольшие летательные аппараты. Среди них — МиГ-21 и Су-15, не говоря уже о более поздних машинах. Так что ничего удивительного в том, что Ми-14 попал в разряд носителей ядерного оружия, нет.

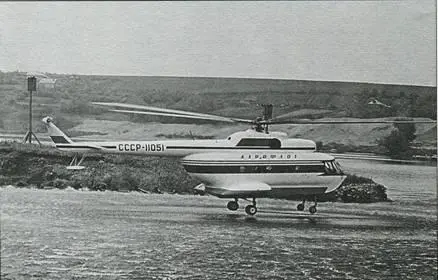

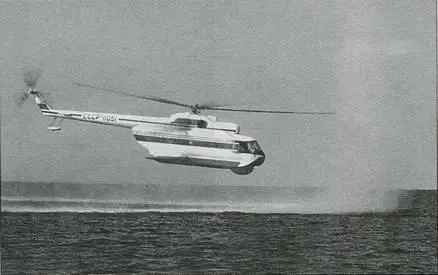

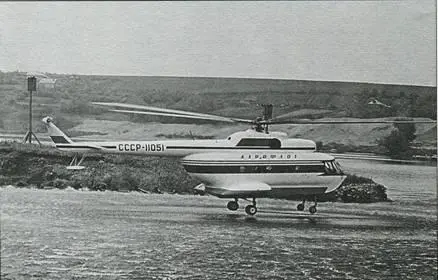

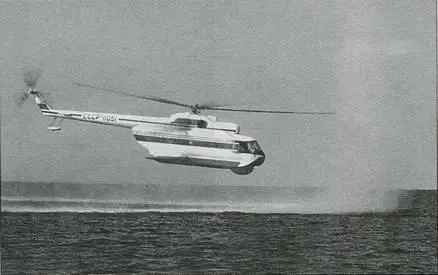

Так менялась окраска первого прототипа «мирного» противолодочного вертолета В-14. Вверху: В-14 в красках «Аэрофлота», еще без обтекателя РЛС и хвостового поплавка. В центре: он же, но уже с поплавком и обтекателем. Снизу: та же машина на испытаниях в Феодосии — надпись «Арофлот» исчезла

Испытания- доводки- испытания

Доводка ТВЗ-117 задерживалась, и в первый полет В-14 (зав. № 1028) отправился со старыми ТВ2-117. К лету 1967 года закончили постройку первой амфибии, и 1 августа того же года заводской летчик-испытатель Ю.С. Швачко совершил на В-14 первый подъем в воздух. Затем машину перевезли в Москву и пробовали уже садиться на воду и взлетать с нее. Эти испытания проходили в Южном порту столицы, а также на Москве-реке в районе села Беседы. К концу года заказчик выделил еще пару Ми-8 (один из них имел зав. № 0512) для переделки их в В-14. Это значительно ускорило испытания. После потери одного из этих вертолетов в аварии, заказчик предоставил еще один Ми-8, который в В-14 переделали в 1969 г. и использовали при испытаниях вооружений.

В 1968 году начался этап А совместных государственных испытаний. Он проходил на ЛИК МВЗ в Люберцах (под Москвой) и в феодосийском филиале.

Как всякая новая техника, В-14 давался нелегко: на передних стойках шасси возникали шимми-колебания (поставили демпферы), на скорости полета более 180 км/ч отмечалась путевая неустойчивость (на жабрах установили вертикальные шайбы) и т. д.

Читать дальше