Оно регулируется в широких пределах переменным резистором R1, благодаря изменению внутренней отрицательной обратной связи. Усиление максимально, когда резистор оказывается полностью закорочен. Можно также изменять полосу пропускания усилителя, подбирая емкость конденсатора С4. С указанным на схеме номиналом конденсатора усилителю доступны частоты примерно от 10 Гц до 100 кГц. Сигнал с выхода 12 DA1 поступает на каскад с транзистором VT1. Он согласует высокоомный выход микросхемы с низким входным сопротивлением усилителя мощности на транзисторе VT2. Его коллекторная нагрузка — ушной телефон BF1 — позволяет озвучить нужные нам сигналы. И наше устройство годится не только для непосредственного прослушивания, но и для записи на магнитофон.

В качестве катушки L1 можно использовать готовые миниатюрные электромагнитные реле, удалив с них металлический корпус и якорь с контактными группами: сопротивление обмотки постоянному току может находиться в пределах 50…500 Ом.

Можно взять также телефонный капсюль без мембраны либо звуковоспроизводящую магнитную головку магнитофона со снятым экраном.

Наконец, неплохим самодельным датчиком послужит катушка из 1000 витков провода ПЭВ-2 0,1, внутрь которой помещен отрезок стержня из феррита 600НН длиной 15…20 мм.

На каркасе такой катушки необходимо укрепить проволочные штырьки или ламели из луженой медной (латунной) фольги — они понадобятся для крепления тонких выводов катушки и более толстых, гибких соединительных проводников для связи с усилителем. Постоянные резисторы можно взять MJIT-0,25, переменный — СП-0,4; конденсатор С4 — КТ-1, остальные могут быть К53-Ф, К50-6. Ушной телефон — типа ТМ-2, ТМ-4.

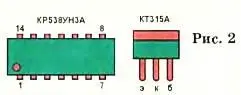

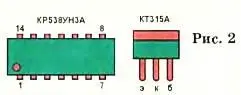

Рисунок 2 знакомит с расположением выводов микросхемы и транзисторов. Кстати, последние допускают замену на маломощные транзисторы иных типов со структурой проводимости типа n-p-n .

Для источника питания возьмем четыре элемента LR03, LR6. Токи транзисторов, близкие к указанным на рисунке 1, получаются подбором резисторов R3, R5.

Ю. ПРОКОПЦЕВ

Вопрос — ответ

Я слышал, что школярами называют не школьников, а студентов. Или я что-то путаю?

Олег Студеникин ,

г. Новороссийск

В Древнем Риме студентами называли всех, кто был занят в процессе образования. С основанием университетов в XII веке термин стали употреблять для обозначения обучающихся и преподающих в них лиц, а после введения ученых званий для преподавателей (магистр, профессор) — только учащихся.

В первых университетах латынь являлась общепризнанным языком науки и делопроизводства. А потому студентов в те времена называли порой еще и школярами ( scholaris — ученик, от лат. Schola — школа). Причем этот термин относили преимущественно к тем, кто только начал учиться. А потом школярами или школьниками стали и вообще называть учащихся начальной школы.

А вот школы, дающие более глубокие знания, в раннем Средневековье назывались по-латыни «студиум» ( studium ), что значило «старание, усердие, стремление». Отсюда и ведет свое происхождение слово «студент» (от studiosus — старательный, прилежный, усердный). Кстати, от того же корня ведет свое происхождение и слово «штудировать»; отличия в написании обусловлены тем, что оно пришло в русский язык не напрямую из латыни, а через немецкий язык.

В России до 1918 года студентами называли также выпускников вузов, которые не имели практического опыта работы. В советское время студентами стали звать лишь учащихся вузов — высших учебных заведений. Обучающиеся в средних специальных учебных заведениях именовались учащимися, в военно-учебных — курсантами и слушателями. Сегодня слово «студент» — это учащийся высшего, а в некоторых странах и среднего учебного заведения.

Слышал, что наконец-таки создана математическая модель шаровой молнии, которая позволяет объяснить все странности ее поведения. Известны ли вам какие-то подробности?

Александр Свищев ,

г. Дубна

Австралийский ученый Джон Лаук в своей новой научной работе дает первое математическое решение, объясняющее рождение шаровой молнии и то, как она может проходить, к примеру, через оконное стекло.

Читать дальше