Нередко случалось, что наварят большую пластину и якорь вообще перестает держать — при увеличении усилия папильонажного троса вырывается из грунта. Насколько указанная зависимость важна и требует внимания, видно из истории с якорем Гошева.

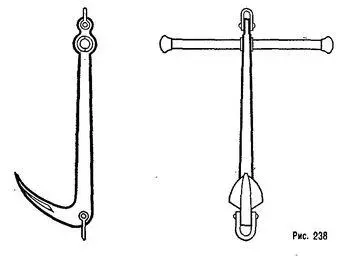

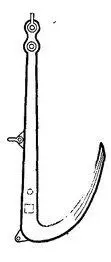

Лабораторные сравнительные испытания, проведенные в 1958–1962 гг. Горьковским институтом инженеров водного транспорта, позволили отобрать четыре различных однорогих якоря, давших наилучшие результаты по величине держащей силы. Лучшим из них оказался якорь конструкции командира-наставника Северного бассейнового управления пути МРФ В. Гошева (рис. 239).

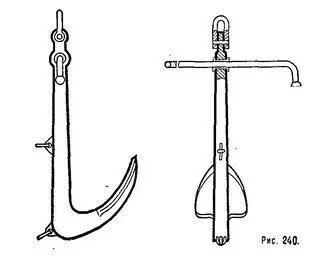

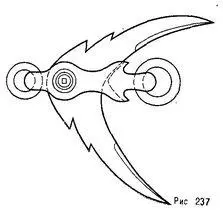

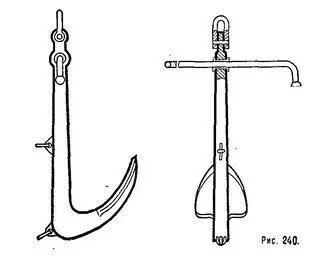

Горьковский институт внес в конструкцию этого якоря некоторые изменения. В результате родился якорь, названный якорем Гошева-ГИИВТа, держащая сила которого в два раза больше соответствующего адмиралтейского якоря с одним рогом (рис. 240).

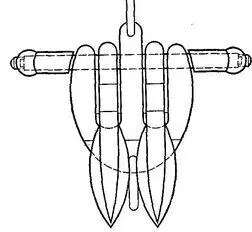

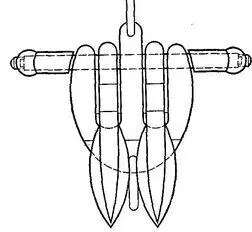

237. Якорь Васильянова

Если у обычных якорей, применявшихся на земснарядах, угол отгиба рога составлял 35–45°, а угол атаки- 55° и выше, то у якоря Гошева — ГИИВТа эти величины составили 11 и 37°. К тому же у него площадь лапы на 20–25 % больше соответствующей площади обычного якоря с одной лапой. Максимальное удельное усилие протаскивания нового якоря на песчаном грунте равнялось на испытаниях 12,3 кгс на 1 кгс веса якоря и на глинистом грунте — 10 кгс.

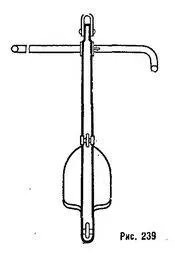

Изобретателя, видимо, не устраивали эти результаты, и он, продолжая свои опыты, изменил соотношения в геометрических размерах, форму рога и лапы своего якоря, которую усовершенствовал ГИИВТ.

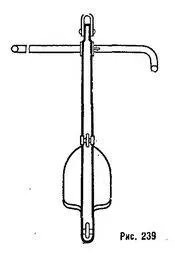

Спроектированный ГИИВТом новый якорь Гошева массой 225 кг был изготовлен на заводе «Теплоход» (рис. 241) и испытан в июле 1965 г. на глинистом, песчаном и илистом грунтах Оки и Волги.

Устойчивое удельное усилие протаскивания нового якоря Гошева на глинистом грунте оказалось в 1,58, на песчаном в 2,01 и на илистом в 1,24 раза больше, чем у якоря Гошева-ГИИВТа массой 200 кг.

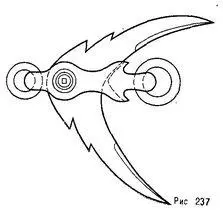

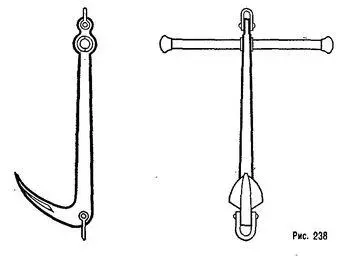

238. «Адмиралтейский инвалид»

240. Якорь Гсшева-ГИИВТа

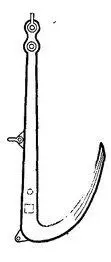

239. Первый якорь Гошева

241. Третий якорь Гошева

По сравнению с обычным адмиралтейским однолапым якорем удельная держащая сила нового якоря Гошева увеличилась в 3,35 раза на глине, в 5,17 раза — на песке и в 1,21 раза — на илистом грунте.

По мнению специалистов, держащая сила якоря увеличилась за счет изменения соотношений размеров веретена и лапы, а главное, за счет изменения формы кривой образования лапы якоря.

Если у якоря Гошева-ГИИВТа угол атаки назначался только для носка лапы, то у нового якоря Гошева обеспечивалось вхождение в грунт всей лапы при одном и том же оптимальном угле атаки. При натяжении якорного троса выбранные углы способствуют лучшему и большему заглублению якоря в грунт до самого веретена без нарушения целостности грунта в месте входа якоря в него.

Большое внимание усовершенствованию однорогого адмиралтейского якоря уделяется и за рубежом. Англичане, например, бились над «однорогими инвалидами» не один год, тщетно-пытаясь повысить их держащую силу за счет простого увеличения площади лапы. После окончания второй мировой войны за это дело взялся известный в Англии адмирал X. Доув. В 1950 г. он прочитал на заседании Королевского Общества Кораблестроителей доклад «Исследования на моделях якорей». Говоря о принципах расчетов однорогих адмиралтейских якорей, он сделал четыре вывода:

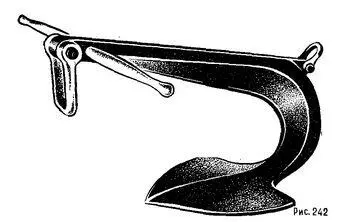

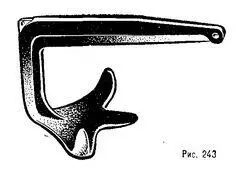

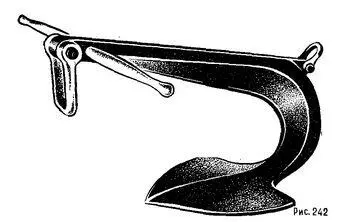

242. Якорь AM-12

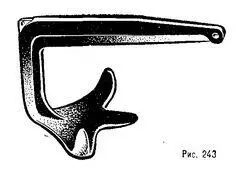

243. Якорь Брюса

1) держащая сила якоря во многом зависит от расстояния от внутренней кромки лапы до грани веретена;

Читать дальше