В приемнике, как известно, принятый сигнал преобразуется в стандартную частоту 465 кГц, на которой происходит основное усиление. Таким образом, наша приемная система работает с двойным преобразованием частоты, что способствует повышению чувствительности и избирательности приема.

Связь приставки с приемником осуществляется посредством индуктивной связи катушки L6 с магнитной антенной приемника. Иногда бывает удобнее проводная связь с гнездом внешней антенны. В таком случае достаточно заменить катушку L6 на резистор R8 и ввести переходной конденсатор С8, как показано пунктиром на рисунке 1.

Настройка на радиостанции ведется двухсекционным конденсаторным блоком С1, при этом перекрывается диапазон волн порядка 80… 160 м. В него «попадают» 80- и 160-метровые «любительские» диапазоны и два незнакомых большинству вещательных диапазона «90 м» и «120 м», не говоря уже о множестве ведомственных передатчиков, работающих в полосах частот между ними.

Поскольку коротковолновые диапазоны заняты весьма плотно, а уровни сигнала в месте приема могут отличаться во много раз, для облегчения настройки в гетеродинный контур приставки введен подстроечный конденсатор небольшой емкости С10, обеспечивающий местную «растяжку» диапазона. Без этого слабые сигналы часто подавляются сигналами мощных радиостанций. Терпение и искусство тонкой настройки обязательно вознаградятся интересными находками.

Кстати, весьма полезно записывать такие факты, отмечая место на шкале приставки, дату, время суток и атмосферные условия. Что касается времени суток, то наилучший прием на этих диапазонах бывает в вечернее и ночное время.

Теперь, когда вы ознакомились с принципом действия и особенностями приема радиоустановки, самое время поговорить о конструктивном воплощении приставки.

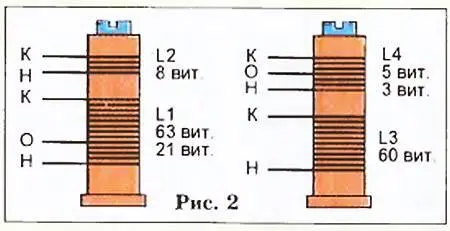

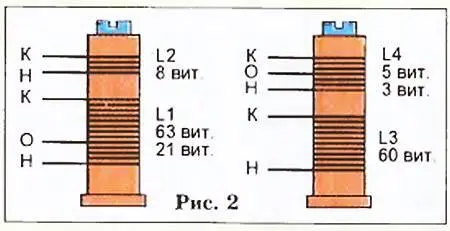

Катушки входного и гетеродинного контуров наматываются на цилиндрических пластмассовых каркасах диаметром 6 мм и длиной 20 мм, снабженных подстроечными сердечниками из феррита марки 100НН. Такие катушки можно добыть, в частности, из старых радиоприемников типа «Спидолы», «ВЭФ-202». Эскизы катушек L1, L2, L3 и L4 изображены на рисунке 2, где показаны их взаимное расположение и соответствующие числа витков.

Обмотки контурных катушек выполняют проводом ПЭВ-1 0,1, катушек связи — ПЭЛШО 0,18. Обмотка дросселя L5 выполнена проводом ПЭВ-1 0,1 в один слой по всей длине резистора МЛТ-0,5, сопротивлением 1 кОм. Катушка L6 размещается на цилиндрическом стержне диаметром 8 мм и длиной 50… 70 мм из феррита 600НН и имеет 70 витков провода ПЭЛШО 0,35.

В приставке можно использовать резисторы МДТ-0,125, постоянные конденсаторы типов КТК, KЛC и двухсекционный блок переменных конденсаторов для переносных конструкций.

Подстроечные конденсаторы — с твердым диэлектриком типа КПК-М (С4) и с воздушным диэлектриком КПВМ (С10). Весьма малое энергопотребление приставки позволяет использовать для ее питания малогабаритную батарейку типоразмера 6R22. Если уровни напряжений и полярность питания приставки и приемника одинаковы, можно обойтись батареей приемника в качестве общего источника. Для унификации полярности питания транзисторы приставки можно заменить на КТ361Ф. Сопряжения настроек контуров приставки ведут конденсатором С4 — у ВЧ-края общего диапазона — и сердечником катушки L1 у НЧ-края.

Ю. ПРОКОПЦЕВ

Вопрос — ответ

По телевидению рассказали о новом гиперзвуковом летательном аппарате, против которого бессильны все системы противоракетной обороны. Не могли бы вы сообщить какие-то подробности?

Игорь Коростылев, 14 лет,

г. Хабаровск

Речь идет, по всей вероятности, об экспериментальном аппарате Х-90, созданном нашими конструкторами еще в 90-х годах прошлого века. Особенность его заключается в том, что, стартуя, как обычная баллистическая ракета, и набрав высоту около 500 км, Х-90 на заключительной фазе своего полета снижается и превращается в крылатую ракету, способную лететь не только по баллистической траектории, которая легко просчитывается, но менять ее по ходу полета, уходя от средств обороны противника и даже перенацеливаясь по ходу дела. Говорят даже, что наши конструкторы просчитывали возможность оснащения такого аппарата несколькими боеголовками, которые бы могли на финишной стадии полета разделиться и атаковать — каждая свою цель.

Читать дальше