Казалось бы, немного. Но эксперты поняли, что перед ними механическое чудовище. Достаточно ему попасть в цель, и любой, самый мощный и дорогой, корабль пойдет на дно.

Денег на совершенствование торпед решили не жалеть. Мастер того же завода по фамилии Обри установил на ней гироскоп, связанный с рулями, удерживающими ее на курсе, а затем изделие Уайтхеда оснастили гидростатом для хода на заданной глубине. Все это были, по меркам своего времени, приборы сверхсложные и точнейшие. В общем, торпеда превратилась в своеобразную микросубмарину, управляемую по заданию, заложенному торпедистами перед выстрелом. За боевой проверкой торпеды дело не стало.

…В ночь на 14(26) января 1878 года капитан второго ранга С. Макаров доставил на пароходе «Великий князь Константин» к занятому врагом Батуму катера «Чесма» и «Синоп». Они подкрались к турецкому кораблю «Интибах» и отправили его двумя торпедами на дно.

К концу XIX века торпеды взяли на вооружение все основные флоты мира. Но военные суда совершенствовались. Возросли их огневая мощь и скорость. Подобраться на расстояние торпедного выстрела стало трудно. Да и в случае попадания суда, разделенные на множество водонепроницаемых отсеков, тонуть не спешили. В 1876 году Уайтхед выпустил улучшенные торпеды с зарядом 36 кг, скоростью 17 узлов на дистанции 800 м. Совершенствовать их далее стало невозможно. Для увеличения скорости в два раза мощность двигателя требовалось увеличить не менее чем в восемь раз! Соответственно возрастал размер и вес баллона со сжатым воздухом. Между тем моряки желали многократного увеличения скорости и дальности.

Казалось, развитие торпеды зашло в тупик, но в 1899 году лейтенант русского флота И.И. Назаров нашел способ многократного увеличения запаса ее энергии за счет сжигания горючего и впрыскивания воды. Объем получавшейся смеси пара и продуктов сгорания в сотни раз превышал объем сжатого воздуха.

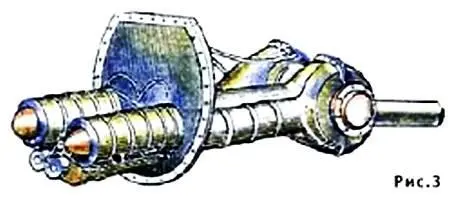

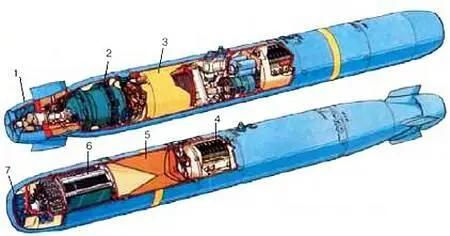

Новые торпеды называли парогазовыми (рис. 2).

Рис. 2

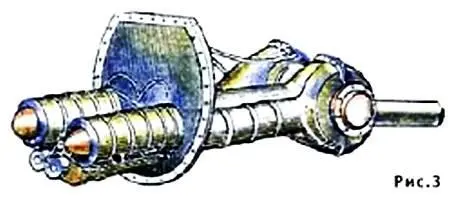

Внутри них находилось несколько резервуаров, в которых держали сжатый воздух, примерно 50 л пресной воды и топливо — керосин либо спирт. После выстрела они подавались в подогреватель, смешивались и поступали в цилиндры компактной расширительной машины (рис. 3).

Часто применяли два соосных гребных винта, вращающихся в разные стороны. Это избавляло торпеду от постоянного сноса в сторону. Переделанная таким образом английская торпеда Мк.8 калибром 533 мм и длиной 6,7 м имела скорость 45 узлов и дальность более 4 тыс. м. Советская парогазовая торпеда образца 1941 года развивала скорость 94,5 км/ч и долгое время оставалась самой быстроходной в мире.

Но не только в скорости дело. Парогазовые торпеды оставляли за собой хорошо заметный пенный след. Видя его, атакуемые корабли энергично маневрировали и открывали ураганный огонь, что часто спасало их от гибели.

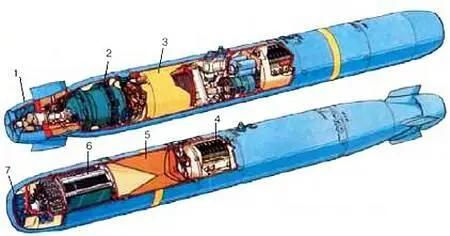

В 1942 году в СССР появилась «бесследная» электрическая торпеда ЭТ-45, развивавшая скорость 54 км/ч на дальности 4000 м, с зарядом в 400 кг. Любопытная особенность торпеды — биротативный электродвигатель. Его ротор и то. что должно называться статором, вращаются в противоположные стороны и непосредственно приводят в действие гребные винты. Это значительно уменьшало вес двигателя, избавляло от необходимости иметь сложные механические передачи.

Свинцово-кислотную аккумуляторную батарею торпеды удалось значительно облегчить. Поскольку срок жизни торпеды невелик, покрытые активной массой свинцовые пластины сделали предельно тонкими и разделили не пластмассовыми сетками, как обычно, а тончайшим пористым ольховым шпоном.

В 1938 году в нашей стране была испытана торпеда, автоматически наводящаяся на шум корабля. Тогда довести ее до серийного производства не удалось. В 1942 году такие торпеды появились у немцев, и это едва не привело к полной океанской блокаде Англии и США.

Двигатель парогазовой торпеды из-за необходимости выбрасывать продукты сгорания, преодолевая давление воды, глохнет уже на глубине 20–30 м. Электрические торпеды этого недостатка лишены, поэтому в сочетании с системой самонаведения их можно применять и против подводных лодок (рис. 4).

Рис. 4. Современная электроторпеда:

Читать дальше