Постройка Су-10 завершилась в феврале 1948 года, но без двигателей. В итоге наземные испытания машины начались с двигателями ТР-1 вместо штатных ТР-1А. В том же году было предложено установить на бомбардировщик четыре более мощных ТРД ТР-2. Судьбу же самолета решил, по сути, опытный двигатель ТР-1А. Сегодня можно сказать, что по совокупности параметров, правда, расчетных, самолет Сухого превосходил бомбардировщик С. В. Ильюшина Ил-22 с теми же ТРД.

Сравнение расчетных данных Су-10 и Ил-22 с двигателями Люльки показывает, что самолет Сухого при меньшем экипаже получился почти на 3500 кг легче, что и обеспечило его превосходство в скорости более чем на 100 км/ч, в практическом потолке на 900 метров. Выше были дальности полета и бомбовая нагрузка, да и оборонительное вооружение сильнее.

Спешка с Су-10 была связана не только с его острой потребностью для ВВС, поскольку Пе-2 и Ту-2 быстро вырабатывали свой ресурс, но и с желанием продемонстрировать его супостату на первомайском параде. Но этого не произошло. К тому же ОКБ Сухого вскоре было также расформировано.

На плаву остались лишь ОКБ А. Н. Туполева и С. В. Ильюшина, но и у них на первых порах самолеты не получились. Спас положение в отечественном самолетостроении английский двигатель «Нин».

Первый реактивный бомбардировщик Ильюшина

После реорганизации наркоматов в министерства в 1946 году вместо репрессированного А. И. Шахурина авиационную промышленность возглавил М. В. Хруничев, начавший свою деятельность с реформ. В начале 1946 года прекратили работы по реактивным бомбардировщикам в конструкторских бюро И. В. Четверикова и П. О. Сухого.

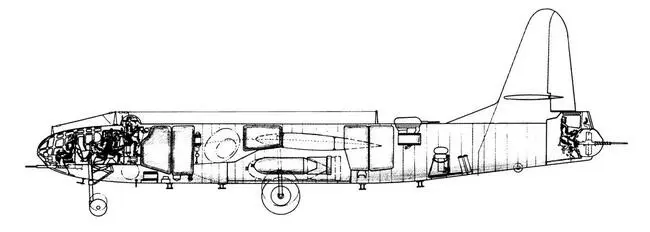

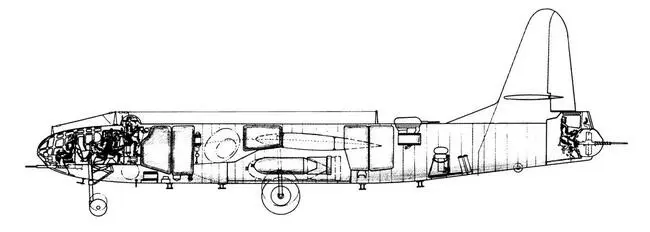

После расформирования конструкторского бюро Мясищева почти все его сотрудники вместе с опытным заводом № 482 вошли в состав ОКБ-240 и приняли самое активное участие в создании первого бомбардировщика С. В. Ильюшина Ил-22. Предложение о его создании было направлено в МАП в мае 1946 года. И здесь, видимо, не обошлось без их влияния. Достаточно сказать, что проекты РБ-17 и Ил-22 имели похожее шасси, убиравшееся в фюзеляж, а конструктивно-технологическую схему крыла заимствовали с ДВБ-102.

Проектом постановления правительства предусматривалось создание двух четырехместных реактивных бомбардировщиков с двигателями А. М. Люльки и А. А. Микулина. Первый из них должен был развивать скорость до 800 км/ч и летать на расстояние 1250 км с бомбовой нагрузкой 1000 кг (максимальная — 2000 кг). Второй, с более мощными двигателями АМ ТКРД, мог развивать скорость до 900 км/ч и доставлять на расстояние 1500 км 1500 кг бомб.

Обе машины предполагалось вооружить для обороны двумя орудиями калибра 23 мм с суммарным боезапасом 400 патронов и сдать на летные испытания в июле и ноябре 1947 года соответственно.

Создавая Ил-22, конструкторы сделали ставку на самый мощный из имевшихся в Советском Союзе газотурбинных двигателей ТР-1А, созданный под руководством Архипа Люльки. Его тяга хотя и превышала в полтора раза аналогичный параметр немецких ТРД, но тоже была недостаточна для фронтового бомбардировщика.

В июне 1946 года было закончено проектирование бомбардировщика Ил-22, и тем же летом начались его заводские летные испытания, но с менее мощными двигателями ТР-1. В первом же полете 24 июля, продолжавшемся 15 минут, машина доставила немало неприятностей ее создателям. При посадке сначала разрушились обе покрышки, а на пробеге лопнули камеры обоих колес основных опор шасси. Самолет сошел с бетонной полосы на грунт, стойки шасси не выдержали нагрузок и сломались. Вдобавок самолет оказался перетяжеленным и на государственные испытания не передавался. В итоге Ил-22 остался в опытном экземпляре.

Вариант И-22 с двигателями АМ ТКРД-01 получил обозначение Ил-24.

Нереализованным остался проект фронтового бомбардировщика Ил-24, сохранившего облик предшественника, но с двумя более мощными двигателями АМ ТКРД-01. Экспертная комиссия МАП сначала одобрила это предложение в мае 1947-го, но спустя год постройку его опытного образца прекратили. Слишком тяжелая получалась машина, не приспособленная для эксплуатации с грунтовых аэродромов. Массовое строительство же взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием на существовавших аэродромах в то время страна себе позволить не могла.

Тогда же рассматривался и вариант с четырьмя более перспективными английскими ТРД «Нин». Но и он остался на бумаге.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу