Известно, что слепни принадлежат к числу переносчиков сибирской язвы (Черкасский и Лаврова, 1969). Выше мы отмечали огромный ущерб, который в прошлых столетиях был нанесен этой болезнью поголовью лося в Прибалтике и, вероятно, в Петербургской губ. В последние десятилетия такого рода факты неизвестны. Однако в 1957 г. в Ленинградской обл. наблюдалось массовое поражение лосей ящуром и установлена гибель 100–200 животных (Заблоцкая, 1967). Таким образом, в числе отрицательных факторов динамики численности лося определенную роль могут играть разного рода инвазии и эпизоотии.

Специального рассмотрения заслуживает роль хищников. Выше мы отмечали, что в отдельных местностях, а в некоторые годы и на всей территории области значительный ущерб поголовью лося причиняли волки. В послевоенные годы они настолько размножились, что превратились в один из основных факторов, сдерживавших рост популяции лося. Однако в настоящее время волков в Ленинградской обл. осталось мало, а в районах своего обитания они выполняют скорее санитарную и селективную роль, так как в основном питаются падалью, подранками и больными животными. Недаром старший охотовед Госохотинспекции П. Д. Иванов утверждает, что в урочищах, где постоянно держатся волки, он неизменно встречал наиболее крупных и здоровых лосей ("Звери Ленинградской области", 1970). Здесь уместно привести наблюдения Д. Аллена (Allen, 1963) о нападении волков на североамериканского лося на о. Айл-Ройал. Среди 68 загрызенных волками животных более 1/3 были лосятами, остальные старше 6 лет. Около 50 % лосей были явно больными и крайне истощенными. После появления волков на острове состояние стада лосей значительно улучшилось.

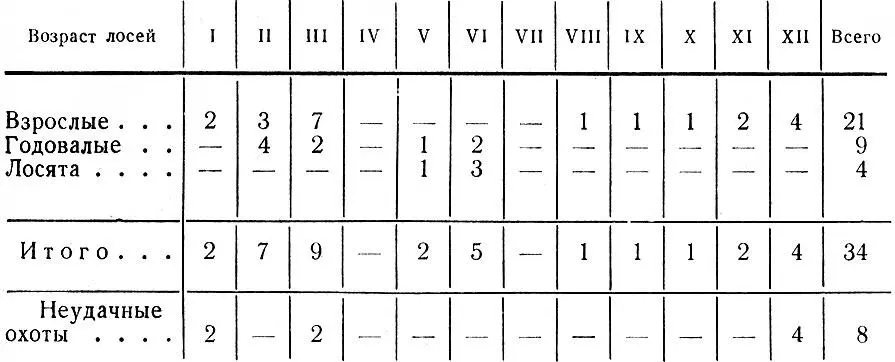

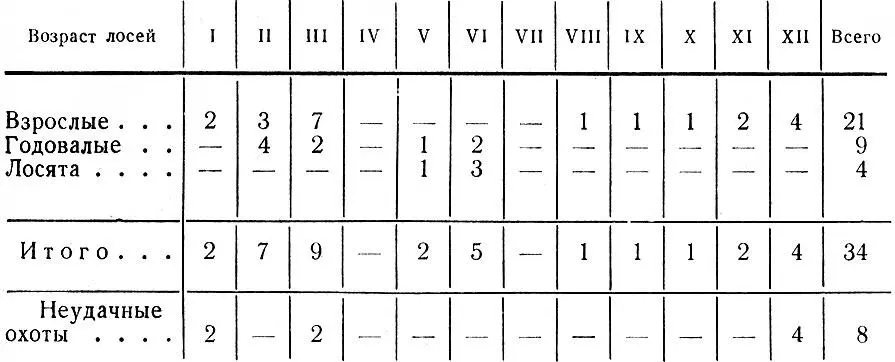

Таблица 20. Распределение случаев нападения волков на лосей по месяцам

Как видно из данных табл. 20, волки чаще всего нападают на лосей зимой, особенно в феврале-марте, когда наст, выдерживающий хищников, сильно затрудняет свободное передвижение их жертв. Можно предположить также, что большинство взрослых животных, зарезанных волками в первой половине зимы, были подранками, количество которых резко увеличивается в период отстрела. В теплое время года от волков, по-видимому, в основном страдают телята и годовалые животные.

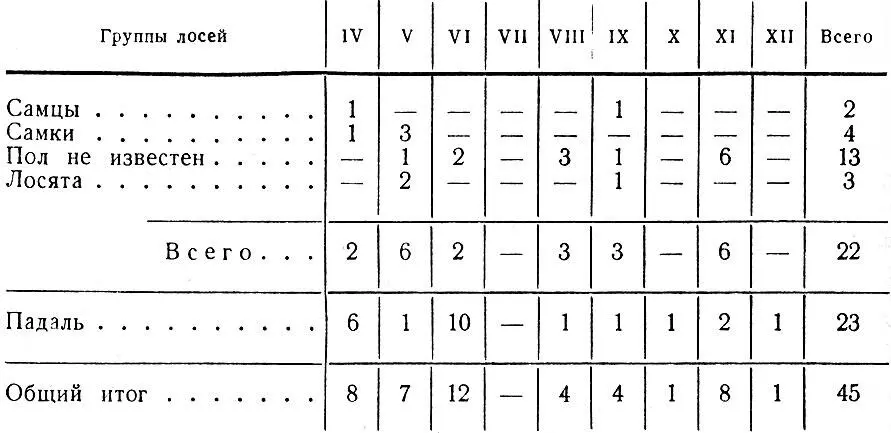

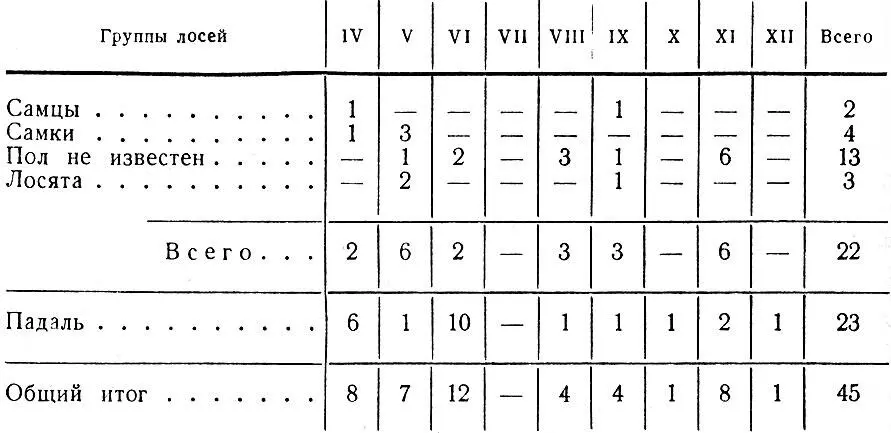

Нередко лосятиной питается бурый медведь, все еще многочисленный в Ленинградской обл. и порой склонный к хищничеству. За 1957–1959 и 1962–1965 гг., т. е. всего за 7 лет, было зарегистрировано 22 случая добывания лосей медведем и 23 — питания их падалью (табл. 21). Его жертвами становятся преимущественно взрослые особи (19 экз.) и главным образом весной и осенью. К хищничеству склонны отдельные особи, но они достаточно обычны во всех районах области ("Бурый медведь", 1969; "Некоторые особенности популяции", 1969). Однако, насколько можно судить по имеющимся у нас данным, даже в местах обитания медведей — "стервятников", т. е. плотоядных зверей, урон, причиняемый ими поголовью лося, невелик и не может сказаться сколько-нибудь существенно на его численности. Противоположное мнение Ю. П. Язана (1972) относительно печорских популяций лося и медведя недостаточно аргументировано.

Таблица 21. Распределение случаев нападения медведей на лосей и питания их падалью по месяцам

Что касается возможной роли других крупных хищников, то росомаха в Ленинградской обл. очень редка и питается исключительно лосиной падалью и подранками. Рысь же может представлять опасность только для маленьких лосят и тоже подранков. Однако точных фактов на сей счет у нас и в литературе нет ("Звери Ленинградской области", 1970).

Все изложенное заставляет оценивать роль хищных зверей в динамике численности лося в современных условиях как весьма ограниченную, второстепенную и скорее положительную, чем отрицательную.

Среди локально действующих негативных факторов следует отметить также некоторые другие естественные и антропогенные обстоятельства. В период ледостава, по-видимому, какое-то число животных гибнет при переправах через начавшие замерзать реки и озера, хотя и не в таких масштабах, как в бассейне Верхней Печоры (Теплов, 1948; Язан, 1960). Правда, Н. К. Верещагин (1967) считает это явление "крайне характерным" и для Ленинградской обл., но он, к сожалению, не приводит конкретных случаев, подтверждающих подобный вывод.

Читать дальше