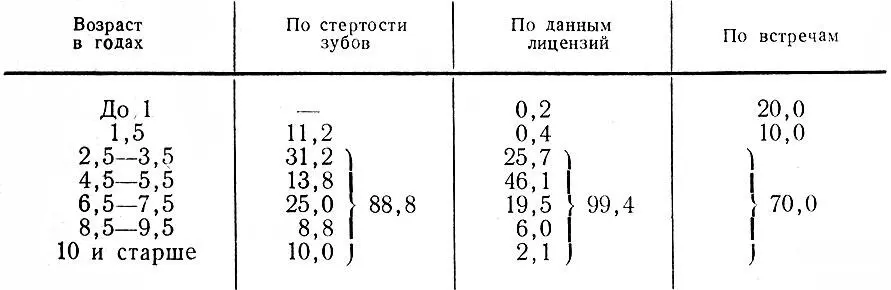

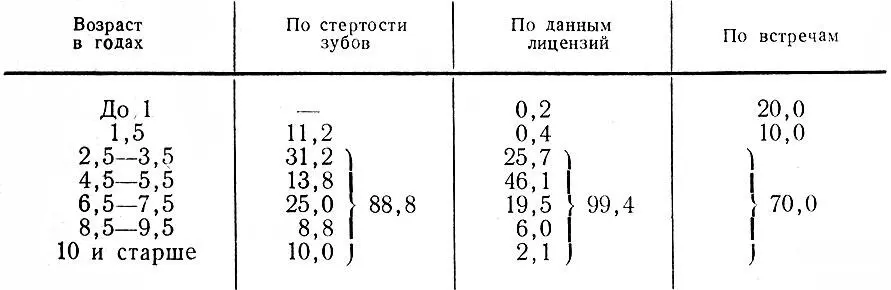

Таблица 14. Данные о возрасте лосей Ленинградской обл. (в °/о), определенном разными методами

В силу указанных причин имеющиеся у нас данные о возрасте лосей, определенном разными способами, страдают рядом недостатков (табл. 14). Представление о возрастном составе стада, основанное только на одном из указанных методов, или неминуемо искажает действительное соотношение возрастов вследствие выборочной охоты или является неполным. Так, например, среди 5500 лосей, отстрелянных в Ленинградской обл. в 1967–1968 гг., было всего 5 сеголетков и 27 полуторагодовалых животных, которые вместе составляли 0,6 % всей добычи. Значительно меньше, чем в природе, была представлена и группа двухгодовалых животных (5,8 %). Между тем, по данным встреч, количество телят в стаде колеблется от 28,8 % (в мае-июне) до 14,4 % (в феврале-апреле), в среднем же они составляют 20 % всей популяции, полуторагодовалые-около 10 %.

Точное определение величины младших групп особенно важно для правильной характеристики структуры популяции в целом. Именно количество переживших зиму сеголетков определяет годовой прирост стада и соотношение возрастов в нем. Количество же полуторагодовалых животных служит показателем масштабов гибели молодняка в течение первого самостоятельного для него лета.

Данные лицензий, а также исследование серии из 80 черепов, полученных при лицензионном отстреле, свидетельствуют о том, что в течение многих лет добываются в основном, животные 3–7 лет и несколько менее интенсивно-более старые, телята же практически не отстреливаются. Подобная картина отмечается и в других пунктах европейской части СССР. По наблюдениям Л. В. Заблоцкой (устн., сообщ.), вследствие неравномерной нагрузки охоты на разные возрастные группы в популяции лосей района Приокско-Террасного заповедника с 1961 по 1964 г. шло непрерывное омоложение стада, тогда как животные 10 лет и старше сократились в числе за этот срок примерно на 15 %.

В серии имевшихся в нашем распоряжении черепов наиболее старые животные составляли 10 %. Нам эта цифра кажется завышенной, свидетельствующей о преднамеренном отстреле наиболее крупных животных в Сосновском лесоохотничьем хозяйстве, откуда поступила часть материала-.

Учитывая сказанное и сопоставляя перечисленные данные о возрасте лосей Ленинградской обл., мы приходим к выводу, что возрастная структура исследуемой популяции носит примерно следующий характер:

До года……….20 % 6,5–7,5 лет……….16 % 1,5 года………10 % 8,5–9,5 лет……….6 % 2,5–3,5 года…..25 % 10 лет и старше……4 % 4,5–5,5 лет……19%

При сравнении возрастной структуры популяции лосей Ленинградской обл. и других частей ареала мы находим, что она наиболее близка к таковой Верхней Печоры (Язан, 1961, 1972) и других северных и северо-западных районов: Финляндии (Koivisto, 1963), Кольского п-ва (Семенов-Тян-Шанский, 1948), Карелии (Ивантер, 1969), Эстонии (Линг, письм. сообщ.). При сравнении с более южными районами: Окским заповедником (Зыкова, 1964), Тамбовской и Витебской областями (Херувимов, 1969; Петровский и др., 1967), Татарской АССР (Зари-пов и Знаменский, 1964), Украинской ССР (Галака, 1967) и др. — обнаруживается, что в последних процент молодняка значительно выше. Указанное явление, несомненно, объясняется более высокой плодовитостью стада и лучшей выживаемостью телят в течение зимнего периода.

Гораздо реже на возрастном и половом составе отдельных популяций сказывается приток мигрантов. Так, по данным Р. А. Девишева (1967), в Саратовской обл. прирост стада в отдельные годы достигал 47,8 %, а в среднем за 10 лет составлял 25 %. Подобный темп не мог быть обусловлен размножением местных животных, а в аильной мере определялся иммиграцией. Как указывает автор, среди пришельцев преобладали половозрелые животные. Еще больший прирост за счет иммигрантов наблюдался в эстонской популяции лосей, где в отдельные годы он достигал 70 % (Линг, 1959). Среди иммигрантов преобладали самцы, представляющие, по мнению X. И. Линга (1959, устн. сообщ.), наиболее подвижную часть популяции. В связи со сказанным, следует заметить, что из 12 лосей, мигрировавших из Польши в Западную Европу, 11 были молодыми самцами (Briedermann, 1971).

Как известно, лоси отличаются слабо выраженным инстинктом стадности. Как правило, они держатся в одиночку или группами по 2–4 животных. Максимальное их число в группе, по А. А. Насимовичу (Гелтнер и др., 1961), достигает 18 экз., по Е. Н. Тепловой (1967), в местах с высокой плотностью населения — 25 голов. Совершенно необычное стадо из 52 лосей было встречено О. С. Русаковым (1970) в марте 1967 г. на Кольском п-ве в верхнем течении р. Паны. Наконец, в печорской тайге на одном из болот площадью около 46 га в марте 1961 г. было учтено с самолета даже 61 животное (Язан, 1972). Однако большинство авторов отмечает, что стада свыше 10 особей наблюдаются очень редко и, как правило, в неблагоприятные зимы, когда из-за недостатка корма звери вынуждены концентрироваться на ограниченных участках. При этом скопления лосей носят временный характер, отличаются весьма слабой связью между особями и лишь номинально могут быть названы стадом. Зимой при троплении часто можно видеть, как несколько зверей встречаются на жировках и некоторое время держатся вместе, даже ложатся друг возле друга, но потом расходятся и больше в течение суток не сталкиваются. Иногда лоси собираются в местах, особенно удобных для ночевок.

Читать дальше