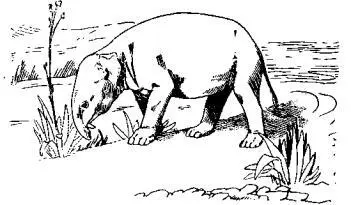

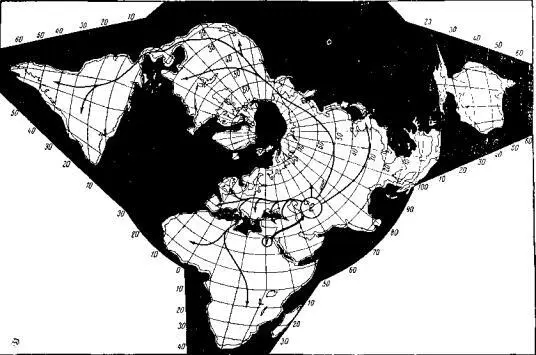

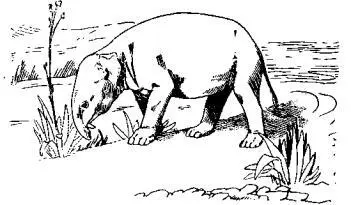

Рис. 66. Меритерий, предполагаемый внешний вид животного.

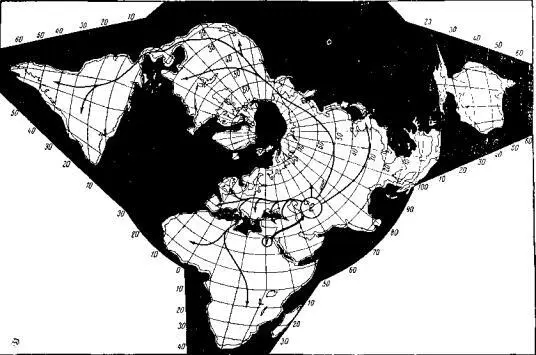

Таким образом, мы пришли к форме, которая, без сомнения, находилась в близком родстве с предками всех слонов, если только сама не была таким предком; по крайней мере у нее мы находим в зачатке своеобразное строение слонов. От такого, сравнительно нормально построенного, похожего на свинью меритерия, постепенно, шаг за шагом, произошло такое удивительное животное, каким является слон с его укороченной мордой, висящим вниз хоботом и огромными торчащими бивнями. Мы видели затем некоторые промежуточные стадии: удлинение челюстей и увеличение резцов у палеомастодонта, дальнейшее увеличение их у мастодонта, наступающее затем уменьшение нижней челюсти и, наконец, последнее изменение передней части морды и верхней челюсти, сопровождающееся образованием свисающего вниз цепкого хобота. Слоны имели, таким образом, первоначальным «центром развития» Северную Африку. Африка была в это время (первая половина третичного периода) широко соединена с Азией, так как восточной части Средиземного моря еще не существовало. Предки слонов переселились в Азию и здесь (в начале верхнетретичной эпохи) получили мощное развитие: здесь образовался вторичный «центр их развития», — отсюда они расселились затем в Европу, Сев. Америку и обратно в Африку уже в виде высоко дифференцированных форм (рис. 67).

Рис. 67. Карта распространения предков слонов (мастодонтов) с первоначальным центром в Северной Африке и вторичным в Средней Азии.

Это показали нам работы русских палеонтологов, которые, кроме слонов, сделали в казахстанских и западносибирских степях много и других интересных находок. По следам русских в Азию пришли американские палеонтологи, которые в течение ряда лет производили геологические и палеонтологические исследования в пустынях Монголии и собрали интереснейшие материалы.

Эти исследования русских и американцев показывают, что Азия, ее центральные части, со временем дадут не менее богатые палеонтологические материалы, чем прославленные bad-lands («плохие земли») пустынь Северной Америки.

Вот и все, что мы хотели сказать об «умном великане слоне» и его вымерших родичах.

Обратимся теперь к наиболее красивому и наиболее для человека полезному животному — лошади.

Лошадь отличается от средних типичных млекопитающих главным образом тем, что имеет только по одному пальцу на каждой ноге, вместо пяти, а затем еще сложной формой своих зубов. Мы теперь знаем огромное количество вымерших лошадей и лошадеподобных животных и совершенно достоверно знаем все стадии, ведущие к ныне живущим лошадям от четырехпалых и, в конце концов, пятипалых их предков.

На рис. 68 мы видим заднюю и переднюю ногу лошади. На задней ноге (т. е. той, которая находится слева) мы видим на верхнем ее конце пяточную кость и под нею таранную. На нижнем же конце — три косточки, соответствующие трем косточкам нашего пальца и образующие и в данном случае палец. Затем еще имеется длинная кость — кость плюсны. На передней ноге соответственная кость называется пястной. На верхнем конце обеих этих длинных костей имеется несколько небольших косточек, соединенных между собой: это — косточки предплюсны на задней ноге и запястья на передней (упомянутые выше таранная косточка и пяточная относятся к предплюсне). Вы видите, лошадь ходит на самом последнем суставе своих пальцев: ее передняя и задняя ступни находятся в вертикальном положении, так что пятка лежит над пальцем вместо того, чтобы быть позади него, как у человека и у медведей. На каждой стороне длинных костей обоих, т. е. и задней, и передней, ног, вы видите небольшую, длинную и тоненькую косточку. Ближайшая к нам из этих косточек, хотя и не очень ясно, но все же видна на рисунке. Эти тонкие косточки, известные под названием «грифелевидных», представляют все, что осталось у современной лошади от двух боковых пальцев. Действительно, было время, когда лошади имели три пальца. В миоценовых пластах мы находим лошадей с тремя хорошо развитыми пальцами, из которых каждый снабжен копытом, касающимся земли, а еще раньше, в еще более древних слоях, мы встречаем похожее на лошадь небольшое животное, гиракотерия, с тремя почти одинаковой величины пальцами на задних ногах и четырьмя на передних (рис. 69, 71, 72). От этой стадии с четырьмя одинаковыми пальцами на передней ноге и тремя на задней мы можем проследить родословную лошади и далее, вплоть до пятипалого предка ее — фенакодуса(рис. 73).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Веркор - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/336898/verkor-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivotnye-thumb.webp)

![Жан Брюллер - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/438766/zhan-bryuller-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivot-thumb.webp)