Для растворимости важнейшее значение имеют свойства самого газа. При 15 градусах и давлении, равном 1 атмосфере, в 1 литре воды может раствориться следующее количество газов:

азота — 16,9,

кислорода — 34,1,

углекислого газа — 1019,0 миллилитра.

Таким образом, среди атмосферных газов лучше всего в воде растворяется углекислый газ.

Количество газов, растворенных в воде, зависит от их давления и температуры. Мы говорили о растворимости газов при атмосферном давлении, обычном на уровне моря. Если его увеличить вдвое, удвоится и содержание газов в воде. Повышение температуры дает противоположный эффект. В отличие от твердых тел растворимость газов по мере нагревания воды существенно снижается.

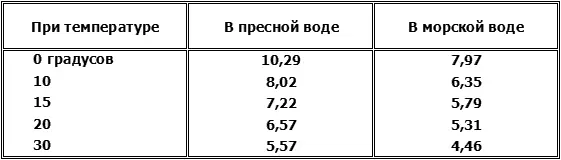

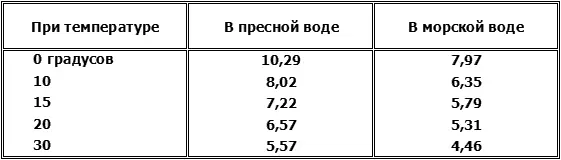

Наличие в воде того или иного газа никак не отражается на растворимости других. Иное дело — прочие вещества. Присутствие в морской воде значительного количества солей примерно на 20 процентов снижает ее способность растворять газы. Теперь посмотрим, сколько кислорода способно раствориться в воде в наших обычных земных условиях. Напомним, что эта величина пропорциональна его парциальному давлению, то есть в 5 раз меньше, чем могло бы раствориться, если бы атмосфера Земли состояла из одного кислорода. Вот почему при 15 градусах в 1 литре воды пресноводных водоемов будет растворено не 34, а только 7 миллилитров кислорода. Итак, в 1 литре воды в природных водоемах Земли может раствориться следующее количество миллилитров кислорода:

Днем, при ясном небе, когда планктонные растения в процессе фотосинтеза выделяют много кислорода, его содержание в воде может оказаться чуть выше. Зато ночью, если в воде много живности, растворение, а главное, проникновение кислорода в глубину может не поспевать за расходом, и его реальное содержание окажется ниже расчетного.

Главный механизм распределения растворенных в воде газов — диффузия, то есть растекание вещества из места его сосредоточения во все стороны пространства. Сущность диффузии состоит в том, что молекулы любого вещества, если их концентрация велика, стремятся проникнуть туда, где их мало. Диффузия продолжается до тех пор, пока концентрация молекул этого вещества не станет везде одинаковой. Диффузия газов как в воде, так и в цитоплазме живых клеток, а также в межтканевых жидкостях происходит без специальных затрат энергии. Для распространения газов тонкие оболочки клеток и даже тонкие наружные покровы тела животных не являются серьезным препятствием. Газы легко проникают через эти преграды. Второй механизм распространения газов в жидкостях — перемещение самого растворителя, в том числе океанские течения и циркуляция крови.

Диффузия происходит с определенной скоростью, которая зависит от свойств растворителя и от характера молекул диффундирующего вещества. Чем они тяжелее, тем медленнее диффундируют. Молекула кислорода, состоящая из двух атомов (именно в виде двухатомных молекул кислород находится в земной атмосфере), значительно легче молекулы углекислого газа, а их диффузия осуществляется скорее.

Мелкие примитивные животные не имеют специальных органов для извлечения кислорода из воды и кровеносной системы для доставки его в различные уголки своего тела. Они довольствуются тем количеством газа, которое в силу простой диффузии проникает в их организм и равномерно по нему распространяется. Возможность обеспечить кислородом все «уголки» организма лимитируется длиной пути, который должен пройти газ. Для того чтобы путем диффузии обеспечить организм кислородом, его концентрация у наружной поверхности живого существа должна быть достаточно велика, а само животное иметь небольшие размеры. В противном случае кислород в глубь организма не поступит, так как он еще в пути будет полностью израсходован.

Можно высчитать размер организма, при котором он может существовать в природных водоемах, не имея специальных органов для извлечения кислорода. Обычно животные потребляют на 1 грамм веса тела 0,001 миллилитра кислорода в минуту, поэтому при шарообразной форме тела его диаметр не должен быть больше 2 миллиметров, а у существ с иной конфигурацией максимальное удаление от поверхности глубоких частей не должно превышать 1 миллиметра. Тогда они смогут жить в воде, где парциальное давление кислорода составляет 0,15 атмосферы.

С повышением температуры воды диффузия газов ускоряется, однако одновременно уменьшается их растворимость и резко вырастает потребление кислорода живыми организмами. Поэтому конечный эффект повышения температуры имеет неблагоприятные последствия. Неудивительно, что в тропиках, где температура воды у поверхности никогда не опускается ниже 20 градусов, часто встречаются бедные жизнью районы.

Читать дальше