Таблица 7.Некоторые характеристики головного мозга современных экологических группировок акул

| Группировка, подгруппа |

Тип мозга * |

Индекс переднего мозга, % |

Отношение индекса переднего мозга к индексу продолговатого мозга |

Отношение индекса обонятельных луковиц к индексу зрительных долей |

Наличие борозд на теле мозжечка |

Примечание |

| Эпипелагическая |

I |

Более 30 |

1,2–2,0 |

0,6–0,85 |

Есть |

Прогрессивные |

| Неритическая: |

|

|

|

|

|

|

| — серые акулы |

I, III |

Около 40 |

1,5–2,0 |

0,8–0,9 |

\\ |

То же |

| — молотоголовые |

III |

45—55 |

2,5–3,0 |

1,5–1,8 |

\\ |

\\ |

| Пресноводная |

I |

Около 40 |

Около 1,6 |

0,8 |

\\ |

\\ |

| Древняя придонная |

I |

Около 20 |

0,3 |

0,7 |

Нет |

Реликты |

| Молодая придонная |

II |

28-35 |

1,3–1,6 |

1,3–2,2 |

Есть |

Прогрессивные |

| Древняя донная |

I |

Около 25 |

Около 1 |

0,8 |

Нет |

Реликты |

| Молодая донная |

|

|

|

|

|

|

| — кошачьи |

II |

Около 25 |

Около 1 |

1,2–2,5 |

\\ |

Специализированные |

| — ковровые |

I |

25-38 |

1,2–1,5 |

Около 0,5 |

Есть |

То же |

| — морские ангелы ипилоносы |

I |

25-30 |

Около 1 |

? |

Есть и нет |

\\ |

| Древняя глубоководная |

I |

Менее 20 |

0,55 |

0,85 |

Нет |

Реликт |

| Молодая глубоководная |

I |

Около 20 |

Около 0,5 |

0,3–0,8 |

\\ |

Молодая группа |

| Придонно-пелагическая |

I, III |

20-30 |

0,6–1,1 (0,3) ** |

0,3–1,0 (3,0) ** |

\\ |

То же |

* Описание типов см. в тексте; ** Относится к полярным акулам рода Somnlosus.

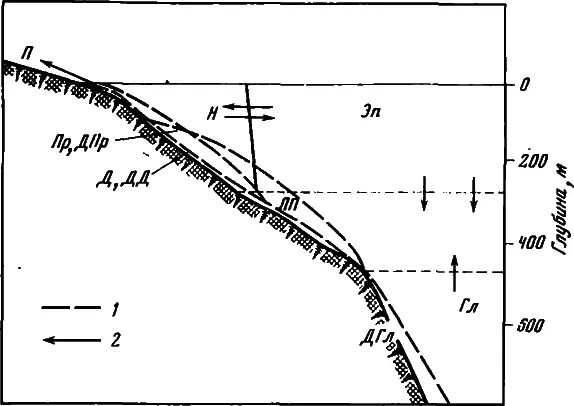

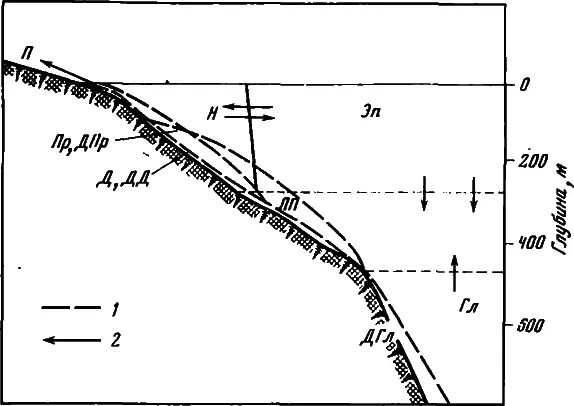

Рис. 17. Схема распределения экологических группировок акул в океане

1 — границы распределения группировок; 2 — пути миграций акул. Сокращения здесь и далее см. в тексте

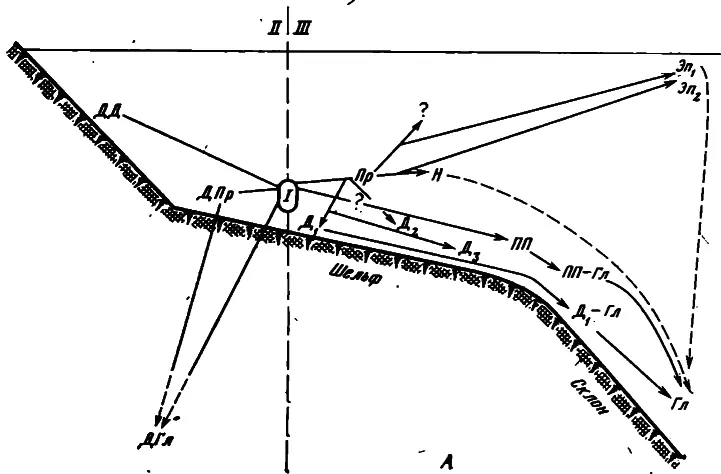

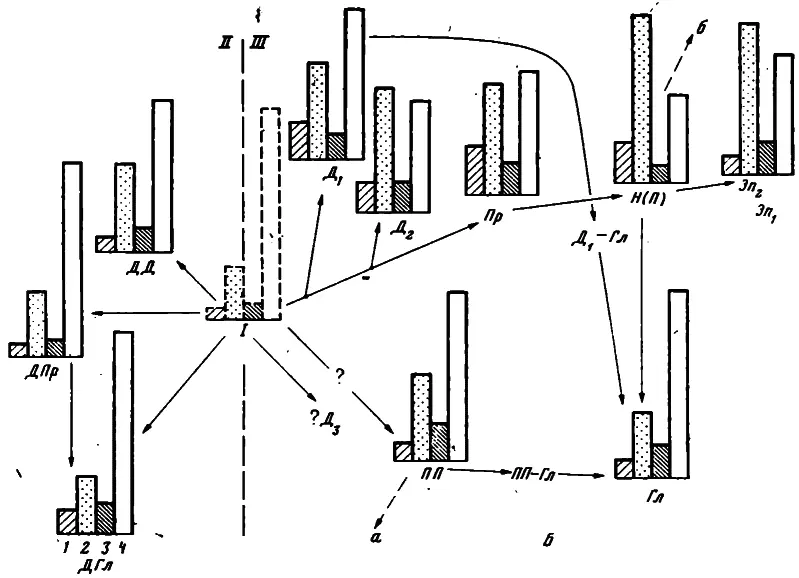

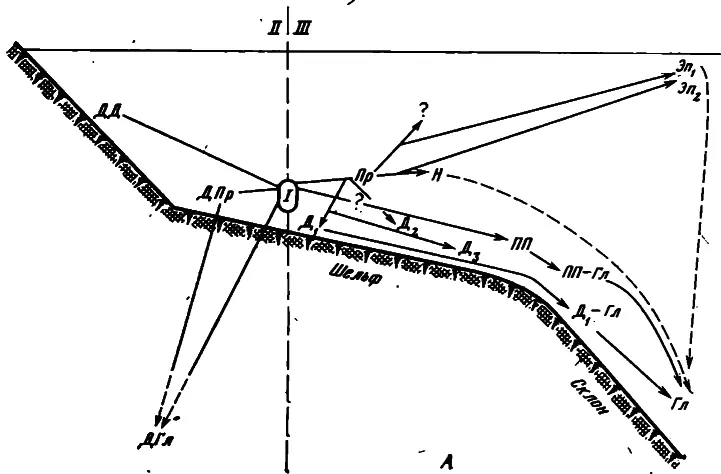

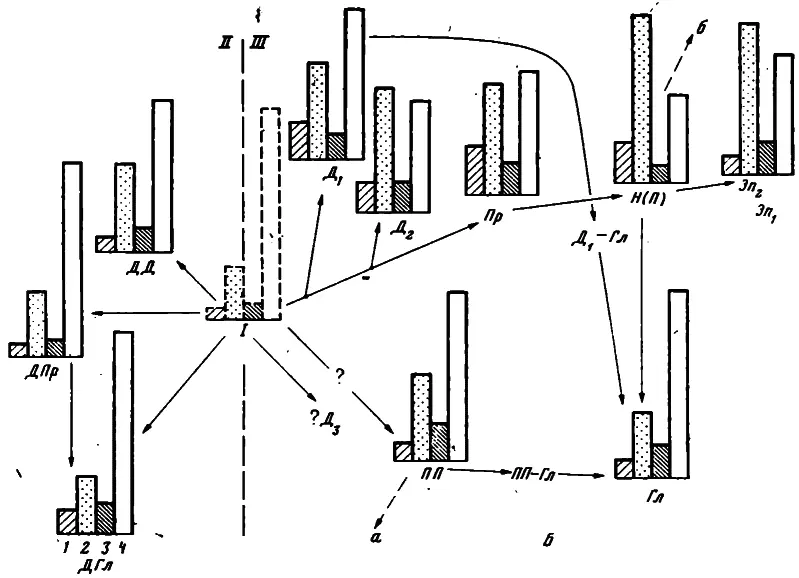

Указанная схема расселения современных акул разных экологических групп хорошо согласуется с общими схемами расселения рыбообразных и рыб в океане (см., например, схемы Н. В. Парина в цитированной книге) и с гипотетической эволюцией ротового аппарата и питания акулообразных, предложенной С. А. Моссом (см. гл. 4). Они коррелируют и с полученными нами материалами по эволюции головного мозга ныне живущих акул, в частности, с закономерными изменениями соотношения отделов головного мозга, в свою очередь коррелированных с изменением роли органов чувств в поведении (в частности, при поиске пищи) акул (рис. 18).

Из данных по строению головного мозга, наблюдений за экологией разных акул и исследований (в том числе и экспериментальных) их анализаторов можно заключить, что соотношение отделов мозга селахий, с учетом прогрессивной теленцефализации, в достаточном приближении может отражать и относительную ценность отдельных анализаторов у разных группировок акул. Исследования по экологии и соотношению (индексам, вычисленным в процентах от общей массы головного мозга) отделов головного мозга (для 60 современных и 2 вымерших видов) полностью подтверждают правомерность проведенной нами реконструкции. Последняя, в свою очередь, наглядно иллюстрирует процесс завоевания ныне живущими акулами разных экологических ниш и экосистем океана, где они играют одну из главных ролей, являясь консументами высшего порядка.

Рис. 18. Предполагаемые пути расселения акул разных экологических группировок в океане (А) и «сопутствующая» ему эволюция их головного мозга (Б)

I — исходные формы; II — реликтовые группы; III — прогрессивные группы; индексы отделов головного мозга: 1 — обонятельные луковицы; 2 — передний мозг; 3 — зрительные доли; 4 — продолговатый мозг; а — уклонившиеся от основной «ветви» полярные акулы; б — то же, тигровая акула

Глава 6. Биология акул: сенсации и открытия

Сегодня акулы, как мы выяснили, широко распространились в водах Мирового океана, проникли даже в некоторые пресноводные бассейны; в подавляющем большинстве экосистем они играют важную роль, занимая верхние этажи трофической пирамиды. В течение всей своей эволюции они ведут тяжелейшую конкурентную борьбу с другими обитателями вод, прежде всего с многочисленными костистыми рыбами. В свое время много миллионов лет назад они выдержали конкуренцию с морскими и пресноводными пресмыкающимися, а сегодня успешно противостоят их предкам (крокодилам, черепахам, морским змеям) и «молодым» морским млекопитающим.

Читать дальше