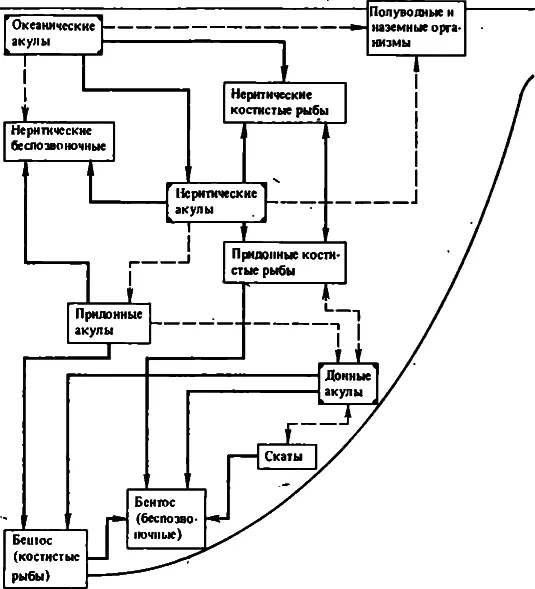

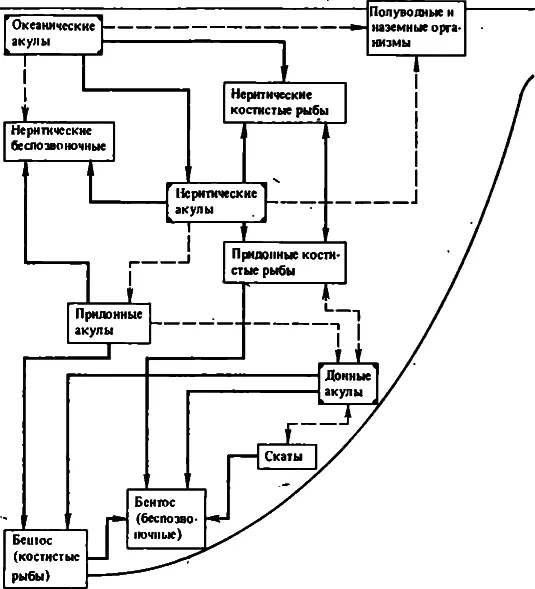

Рис. 16. Основные трофические связи акул в прибрежной зоне тропиков

Деление акул на пришлых и местных даже в пределах одного атолла хорошо продемонстрировали американские ученые. Они проводили комплексное наблюдение за одним из видов серых акул (телеметрическое, радиометрическое, визуальное подводное и пр.) на тихоокеанском атолле Эниветок. Удалось установить, что популяция серой акулы в водах атолла состоит из двух субпопуляций — внешней и внутренней. Первая населяет прибрежные воды вокруг атолла, с внешней его стороны, а вторая — лагуну, т. е. внутренние воды. За многомесячный период наблюдений не удалось отметить смешения этих субпопуляций. Представители внешней группы патрулируют воды вокруг острова, замыкая в них пищевую сеть, изредка конкурируя с крупными костистыми рыбами и океаническими акулами. Очень редко они заходят внутрь атолла, в лагуну, но не удаляются от прохода больше чем на несколько десятков метров. Внутренняя популяция практически не выходит в открытые воды; у нее практически нет конкурентов, кроме изредка заходящих акул внешней группы. Вероятно, и приток генов (обмен особями) внутренней группы происходит опосредованно, через внешнюю группу, но все это требует дополнительных исследований. Однако уже полученные американскими исследователями данные хорошо объясняют наличие в островных водах «своих», или «семейных», акул, с которыми мы познакомились в гл. 1, и другие подобные явления.

И уж совсем удивительным выглядит факт лоцманирования и травли акул, вторгшихся в чужие воды. Одним из первых советский специалист по акулам В. П. Максимов отметил факт массового нападения мелких костистых рыб на океанических акул в прибрежной зоне. Так стайка мелких пернатых (скворцов, дроздов, чаек) нападает на крупного хищника (ястреба, кошку) и даже человека, пытающегося разорить птичьи гнезда. Мелкие рыбы (ставридовые, каранксы и др.) стаей нападают на «чужую» акулу, кусают ее, теснят из своих владений и, очевидно, довольно часто заставляют покинуть «свои» воды. Возможно, именно таким образом в островных и прибрежных водах поддерживается численность акул, являющихся санитарами моря, в свою очередь, регулирующими численность рыб за счет изъятия наиболее слабых и больных особей. В любом случае, взаимоотношения акул открытого океана со своими прибрежными сородичами определяется обилием кормовой базы и степенью натянутости конкурентных отношений. Не удивительно поэтому, что такие морские бродяги, как мако и тем более большая белая акула, подходят к берегам лишь в районах «свободных» экологических ниш. Прежде всего это места скоплений ластоногих (юг Австралии, Калифорния и т. д.), группы животных, не доступных для менее сильных акул и большинства других хищников моря (кроме косаток и некоторых др.). В других случаях океанические акулы в прибрежных водах являются как бы надстройкой над трофической пирамидой, питаясь в основном нетипичной для большинства неритических акул пищей (подходящими к берегу океаническими тунцами, крупными морскими черепахами и пр.) и самими этими акулами. Первых в такой ситуации следует назвать суперхищниками, прессингующими «постоянно действующее» заключительное звено пищевой сети — хищных акул неритической зоны.

Замыкают пищевую сеть акулы как неритические, так и, в меньшей степени, океанические (можно говорить лишь о большой белой акуле) и в пресных водах — в эстуариях и низовьях рек. Пресноводная серая бычья акула (см. гл. 3) в местах обитания является наиболее сильным хищником и практически не имеет конкурентов и врагов.

Таким образом, мы видим, что современные акулы играют важную роль во всех экосистемах Мирового океана (возможно, кроме очень больших глубин) и крупных рек теплых широт. Несмотря на сравнительно малое число видов, это достигается ими за счет их высокой численности и высокой биологической и экологической пластичности ныне живущих акулообразных, представляющих даже весьма примитивные реликтовые таксоны.

Экологические группировки современных акул

Деление животных на экологические единицы — дело сложное и далеко не всегда благодарное. Для рыб еще в середине века отечественными учеными было разработано деление на экологические группы в зависимости от особенностей нереста и онтогенеза. Пожалуй, это положение стало самым консервативным в ихтиологии, хотя принципы, заложенные в его основу, несут очень большую биологическую нагрузку. Акулообразных следует разделить на три группы — яйцекладущих, яйцеживородящих и живородящих, тогда как две последние группы крайне сложны в экологическом плане, да и все столь крупное деление пи в коей мере не отражает всего экологического разнообразия ныне живущих акул и скатов.

Читать дальше