Прежде чем отложить яйцо, самка делает в толстой коре так называемую насечку, прогрызая ее своими жвалами. Этим она как бы приближает будущую слабую личинку, только что вышедшую из яйца, к питательному субстрату, облегчая ей работу по его достижению. В каждую насечку самка откладывает по одному — два яйца.

Личинкипоначалу грызут ходы в толще коры. Затем, достигнув поверхности заболони, выедают на них площадки, периодически углубляясь в древесину, как бы опробывая ее. И уже после зимовки, «приняв окончательное решение», внедряются в древесину и начинают прогрызать в ней глубокие ходы. Мина таких ходов может превышать полметра. Временами личинка возвращается под кору, расширяет площадки и очищает свои ходы от опилок, выбрасывая их наружу через выгрызенные в коре овальные отверстия. Такая уборка конечно же вызвана не эстетическими соображениями, а необходимостью избежать накопления грязи, на которой легко могут развиться грибы. А гриб, как известно, растет быстро и вполне способен погубить неопрятную хозяйку занятой им квартиры. Заселенные деревья и лесоматериалы легко отличить по насечкам на коре и по кучкам грубых опилок, выбрасываемых личинкой из ходов.

Развиваются личинки 2 года. Но при неблагоприятных условиях развитие затягивается, и общий срок жизни составляет 3 года.

Окукливание, как и у всех усачей, происходит в специально сооруженной колыбельке, а в данном случае еще и выстланной мягкой мелкой стружкой. Личинка устраивает ее в древесине неглубоко от поверхности ствола.

Большой черный еловый усач может обитать в самых различных условиях, хотя все же чаще предпочитает хорошо освещенные участки леса. Именно в осветленных, пронизанных солнцем лесах обычно и происходят, как говорят лесопатологи — специалисты по защите леса, «вспышки» его массового размножения и возникают многолетние очаги.

НАНОСИМЫЙ ВРЕД

Часто размножается в огромных количествах. В очагах распространения сибирского шелкопряда, на гарях и на лесных складах уничтожает пенную хвойную древесину.

Роль в природе.Большой черный еловый или пихтовый усач пользуется дурной славой. Слишком много хвойных лесов он погубил, слишком много усилий потрачено на борьбу с ним.

В больших количествах эти усачи размножаются после лесных пожаров или вслед за объеданием хвои гусеницами сибирского шелкопряда или пихтовой пяденицы. Из-за его повреждений лесопромышленники нередко теряют сотни миллионов кубометров делового леса.

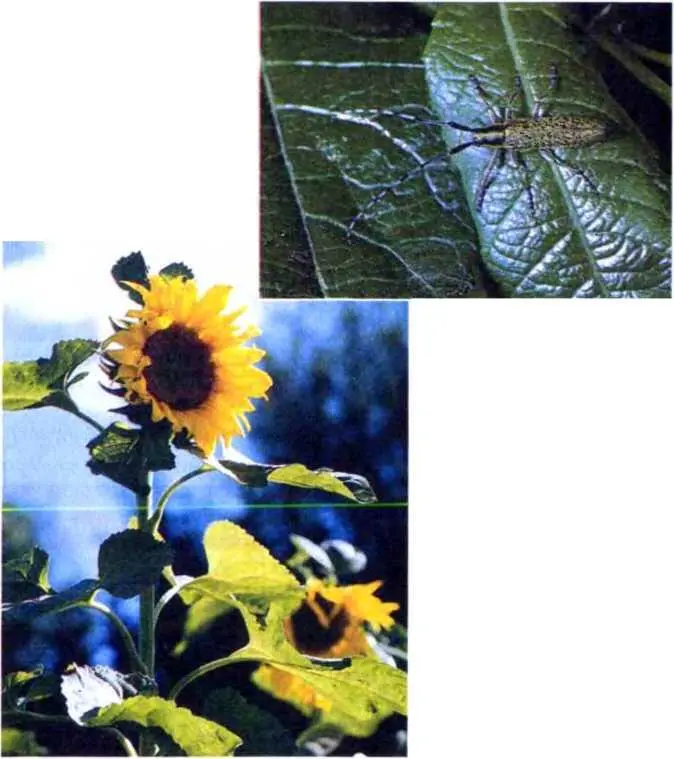

Подсолнечниковый усач (Agapanthia dahli Richt.)

Среди 30 видов усачей рода агапантия (Agapanthia), обитающих в России и сопредельных странах, есть несколько, сильно вредящих подсолнечнику. Наиболее опасные из них A. helianthi и A. dahli.

Личинки у обоих видов развиваются в стеблях и прикорневых частях дикорастущих растении семейства сложноцветных. Обычно это остается незамеченным. Кому, скажите, интересно, отчего привял стебель осота или обломился чертополох? Другое дело, если личинки окажутся в стеблях подсолнечника. При массовом появлении этих усачей на полях подсолнечника жди беды: урожай семян сократится существенно.

Познакомимся с одним из этих усачей — Agapanthia dahli, получившего свое видовое название в честь австрийского энтомолога G. Dahl, жившего в начале XIX в.

Распространение.Этот усач не всегда был подсолнечниковым. Тысячелетиями обитал он в европейской лесостепи и степи на диких травянистых растениях и наверняка был редким видом. Но вот из Северной Америки в Европу завезли подсолнечник, который довольно быстро стал здесь основной масличной культурой. Огромные поля подсолнечника не замедлили «обратить на себя внимание» усача. Ведь новая культура относилась к излюбленному им семейству сложноцветные, а значит, по вкусу и запаху (по биохимическому составу) весьма напоминала излюбленный корм. Усач стал охотно питаться «новым блюдом» и, учитывая «огромные его порции», стремительно наращивал свою численность. И вскоре стал массовым видом. А каждое насекомое, питающееся хозяйственно-ценным для человека растением, и есть вредитель.

Внешние признаки.Усач этот невелик — в среднем длиной около сантиметра. Но бывает, что из хорошо поевшей личинки образуется и вдвое более крупная особь.

Характерные признаки вида таковы: голова наклонена вниз и назад, усики 12-члениковые. Общая окраска блестяще-черная, но надкрылья жука настолько густо покрыты мелкими волосками, что он кажется серо-оливково-зеленоватым. Лоб и темя с небольшим вдавливанием, посредине которого среди густых желтовато-рыжих волосков заметна голая продольная бороздка. Три полоски из охряно-желтых густых волосков тянутся вдоль боков и посредине спинки.

Читать дальше