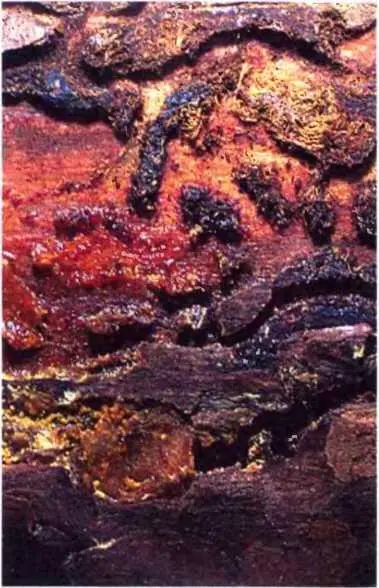

Образ жизни.Биология дендроктона своеобразна. Самка, найдя подходящее для заселения дерево, вытачивает под корой неправильной формы полость — яйцевую камеру, лежащую как в лубе, так и в заболони. Яйцевые камеры представляют собой широкие трубки, наполненные буровой мукой, экскретами и смолой. В такую «адскую смесь» и откладывают самки яйца.

Жуки совершенно не боятся заливания смолой.

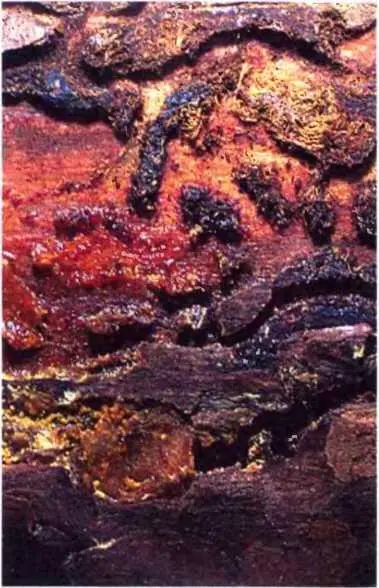

Дереву этот испытанный прием защиты от других короедов здесь не помогает. Из отверстия, проделанного самкой, смола течет в изобилии, застывая у входа в виде толстостенной воронки в несколько сантиметров длиной. Засохшие потоки белой смолы, словно маленькие сталактиты, хорошо видны на стволе заселенных сосен. На елях смола обыкновенно образует вокруг входных отверстий типичные желтого цвета воронки или «сосульки», иной раз до 10 см длиной, состоящие из смеси смолы с буровой мукой. По этим признакам можно определить, заселено или нет дендроктоном дерево.

Выходящие из яиц личинки сообща точат под корой так называемые семейные ходы — полости неправильной формы. Белые С-образные и безногие личинки питаются, находясь рядом друг с другом, целыми «выводками», постепенно расширяя границы питания и оставляя за собой линочные шкурки, буровую муку экскременты. В результате постепенно в местах поселения дендроктона образуются очень крупные камеры. Личинки растут, линяя четыре раза, и, достигнув последнего возраста, делают, каждая самостоятельно, удлиненную колыбельку в коре и там окукливаются.

Генерация у дендроктона обычно двухлетняя, но в зависимости от климата местности может сокращаться или удлиняться. В Турции и Грузии развитие одной генерации длится 12–15 месяцев, в то время как в Скандинавии — намного дольше: 2–3 года.

Вылупившиеся из куколок жуки живут еще некоторое время в семейных ходах, где выгрызают уже отдельные собственные ветвяшиеся ходы. Здесь же они и спариваются. Таким образом, обычно спаривание происходит между фактическими братьями и сестрами.

Далее судьба жуков может складываться по-разному. Некоторые особи, не выходя наружу, проделывают отверстия от края своей собственной камеры, где они отродились, до новых соседних галерей. Другие выходят «в свет», но остаются на тех же деревьях и, уже проникая сквозь кору, устраивают там для себя новые галереи. Третьи разлетаются и заселяют новые деревья. Оставшиеся в местах своего рождения жуки продолжают питаться вплоть до вылета или до зимовки.

Зимуют как личинки, так и жуки. Как только средняя дневная температура воздуха достигнет +20 — +23° из камер появляются молодые жуки нового поколения и старые, зимовавшие оплодотворенные самки. Последние с мая до августа — ноября устраивают в живых деревьях свои собственные одиночные галереи, куда откладывают яйца. Поскольку самки спариваются сразу после выхода из галереи, присутствие обоих полов в новой галерее не обязательно. Таким образом, начало новой колонии способна дать всего одна самка.

Начальные заселения стволов не всегда легко заметить. Для этого нужно разгрести подстилку и верхний слой почвы вокруг комля дерева. Лишь после того как на стволе образовалось несколько колоний вредителя, у деревьев появляются явные признаки заселения: укороченные майские побеги и пучки рыжей хвои. Нередко на таких деревьях можно заметить различные пороки: многовершинность, наличие пасынков, подсушины.

Роль в природе.Жуки, как правило, нападают на нижние части стволов у корневой шейки или на толстые, выступающие из земли корни. Из всех пород дендроктон предпочитает ель: обыкновенную, сибирскую, аянскую. Но на севере Скандинавии, в Прибалтике, на юге Сибири развивается и на сосне обыкновенной. Мало того, встретить его можно также на пихтах и лиственнице.

НАНОСИМЫЙ ВРЕД

Обычно редко встречающийся обитатель елей и сосен. При массовом размножении может вызвать усыхание древостоев.

В ельниках лубоед чаще заселяет деревья старые, перестойные, произрастающие на свежих и влажных почвах. При заселении сосняков он ведет себя по-разному: в северо-западных европейских лесах заселяет сосну с 12-14-летнего возраста. Более всего страдают 22-25-летние сосны на заболоченных местах, часто на сфагновых болотах. В Прибайкалье и на юге Сибири он заселяет сосну в борах на сухих песчаных и супесчаных почвах.

Читать дальше