К началу работ по Ил-22 советские специалисты имели достаточно полную информацию о реактивных самолетах Германии. Из зарубежных журналов они могли почерпнуть сведения о работах над тяжелыми реактивными машинами в США и Великобритании. Но это была лишь информация к размышлению, собственного опыта проектирования, постройки и эксплуатации таких самолетов в СССР еще не было. Этот опыт и предполагалось получить на Ил-22.

В соответствии с техническим заданием, Ил-22 должен был с нормальной бомбовой нагрузкой в 2000 кг иметь дальность полета 1250 км. Максимальная масса бомбовой нагрузки определялась в 3000 кг. Максимальная скорость полета ограничивалась числом М=0,75, что определило применение хорошо изученной схемы свободнонесущего сред-неплана с прямыми крылом и оперением. Это позволило использовать опыт, полученный при проектировании первых отечественных реактивных истребителей. Аэродинамическая компоновка крыла Ил-22 была аналогична примененной на истребителе И-300 (МиГ-9): использовались те же профили ЦАГИ 1 -А-10 для центроплана и ЦАГИ 1-В-10 для консолей, но относительная толщина крыла у бомбардировщика была больше и равнялась 12%.

При проектировании крыла Ил-22 большое внимание было уделено обеспечению точности производственного выполнения внешних контуров. Дело в том, что летные испытания И-300 выявили склонность некоторых экземпляров самолета к "валежке" - самопроизвольному затягиванию в крен во время высотных полетов с большими числами М из-за небольших производственных отклонений. Для предотвращения этого на Ил-22 Ильюшин принял решение изготавливать агрегаты планера из двух половинок, "разрезав" их по хорде для крыла и стабилизатора и по оси симметрии для носовой и хвостовой частей фюзеляжа. При этом за технологическую базу при сборке принималась зафиксированная по теоретическому контуру обшивка агрегата. Введение таких технологических разъемов не только обеспечило точное соответствие поверхностей агрегатов теоретическим обводам, но и при минимальных весовых потерях значительно упростило изготовление планера и позволило в кратчайшие сроки завершить постройку самолета.

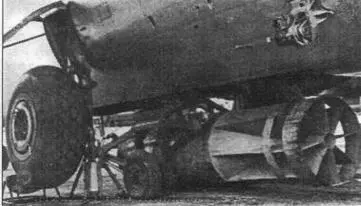

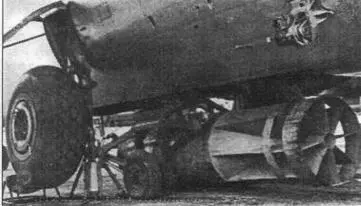

Другой особенностью Ил-22 стала компоновка двигателей на самолете. После сравнительной оценки ряда вариантов была разработана оригинальная, до этого не встречавшаяся в практике мирового самолетостроения схема установки четырех ТРД на коротких пилонах в изолированных мотогондолах, разнесенных по размаху крыла и сильно вынесенных вперед относительно его передней кромки.[ * Крепление двигателей на немецких реактивных самолетах было ферменным. (Прим. ред.). ] Еще одной особенностью Ил-22 являлось его оборонительное вооружение. Резко возросшая по сравнению с бомбардировщиками Великой Отечественной войны скорость полета привела к появлению выходящих за пределы физических возможностей человека усилий, необходимых для перемещения оборонительных установок. Это потребовало применения в их конструкции специальных приводных устройств, а также размещения оборонительного вооружения и стрелков на самолете с учетом использования дистанционных систем управления. На Ил-22 для стрельбы вперед предназначалась неподвижная пушка НС-23. Спаренные пушки Б-20Э в подвижной башенной установке с электрическим приводом обеспечивали обстрел верхней полусферы. Со стороны хвоста самолет защищала кормовая установка КУ-3 с одной НС-23, оснащенная гидроприводом. В ходе наземных и летных испытаний предполагалось провести сравнительную оценку и отработку различных приводных устройств и систем дистанционного управления.

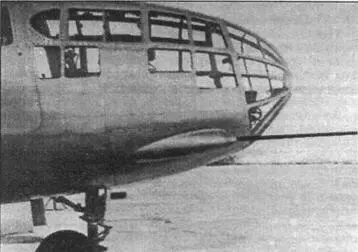

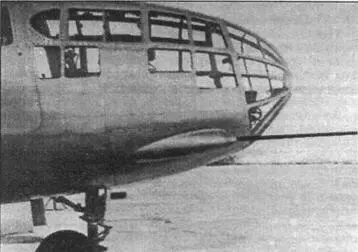

Носовая часть фюзеляжа Ил-22

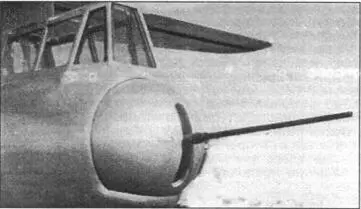

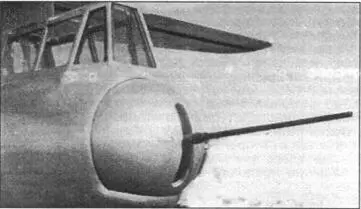

Пушка НС-23 на правом борту

Верхняя установка с пушками Б-20Э

Кормовая установка Ил-КУ-3 с пушкой НС-23

Для загрузки бомб массой 2500 и 3000 кг Ил-22 поднимался специальными домкратами

Бомбовое вооружение на Ил-22 предусматривалось размещать только на внутренней подвеске. Экипаж самолета состоял из пяти человек: двух пилотов, сидевших рядом, штурмана-бомбардира, стрелка-радиста, управлявшего огнем верхней пушечной установки, и кормового стрелка. Кабины экипажа были негерметизированы. Главные стойки шасси Ил-22 устанавливались на фюзеляже, поперечному сечению которого для увеличения колеи была придана форма горизонтального овала.

Читать дальше