ТБ-1 стал первым самолетом, использованным в программе «Звено»; по проекту В.С. Вахмистрова он стал «летающим авианосцем». На его крыльях размещались два истребителя И-4, которые могли отделиться от носителя в воздухе.

Уже с 1932 г. бригады перевооружались на ТБ-3. К весне 1933 г. в ВВС остались всего четыре эскадрильи, оснащенные старой техникой. На первомайском параде ТБ-3 уже было вдвое больше, чем ТБ-1. Постепенно двухмоторные бомбардировщики оказались вытеснены на роль учебно-тренировочных и транспортных машин. Последние из них эксплуатировались как боевые до 1936 г. В Средней Азии одна эскадрилья летала на них до июня 1939 г., после чего перешла на СБ.

ТБ-1 в качестве бомбардировщиков ни разу не участвовали ни в одной войне. Но они позволили подготовить многочисленные кадры летного и наземного состава, отработать тактику боевого применения, технологию обслуживания самолетов. Именно на этих машинах прошли подготовку летчики, возглавившие затем огромные соединения тяжелых бомбардировщиков, ставших главной ударной силой ВВС РККА в середине 30-х годов.

Весной 1932 г. советская авиация получила первые «настоящие» тяжелые бомбардировщики — четырехмоторные ТБ-3. Задание на эту машину выдало в 1925 г. уже упоминавшееся Остехбюро. Тогда самолет назывался Т1-4РТЗ и рассматривался как специальная машина для перевозки громоздких грузов на наружной подвеске, вплоть до небольшого торпедного катера. Отсюда в проекте — высоченные широко расставленные стойки шасси. Но вскоре вмешалось Управление ВВС, которое выдало свое задание — на тяжелый дневной и ночной бомбардировщик. Проектирование вели в ЦАГИ под руководством А.Н. Туполева. Машина унаследовала многие черты предшественника, ТБ-1, но с увеличение масштабов. Из-за большой загрузки малочисленного тогда конструкторского бюро работа растянулась надолго, и опытный образец начали строить лишь в октябре 1929 г.

Туполевцы создали очень большой по тем временам цельнометаллический моноплан с четырьмя моторами Кэртис «Конкверор». Ничего подобного в нашей стране до тех пор не строили. Поэтому изготовление первого АНТ-6 (или ТБ-3, как его обозначило УВВС) тоже оказалось не быстрым. Первый полет состоялся 22 декабря 1930 г. Он был в основном готов к 28 сентября 1930 г. 31 октября самолет подготовили к испытаниям, но из-за ряда дефектов они начались только 22 декабря.

Первый полет, в котором машиной управлял экипаж М.М. Громова, чуть не закончился аварией — разболтались сектора газа, не имевшие надежной фиксации. В отчете потом написали: «Сектора ползают, механик поправляет».

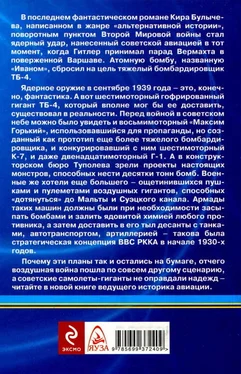

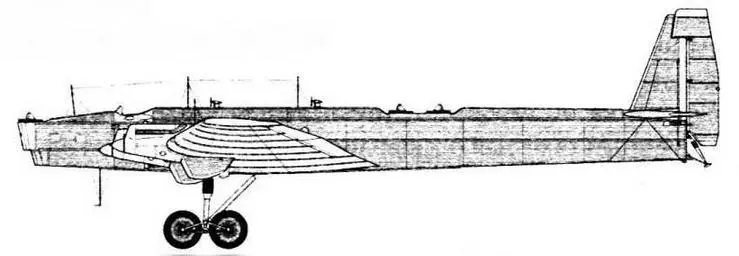

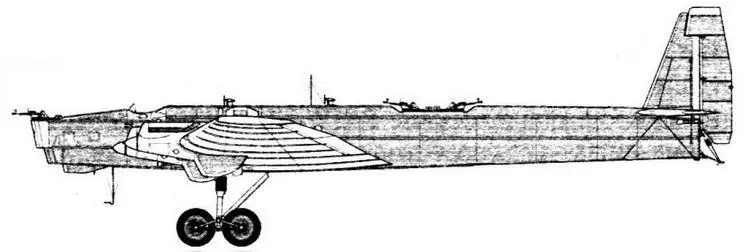

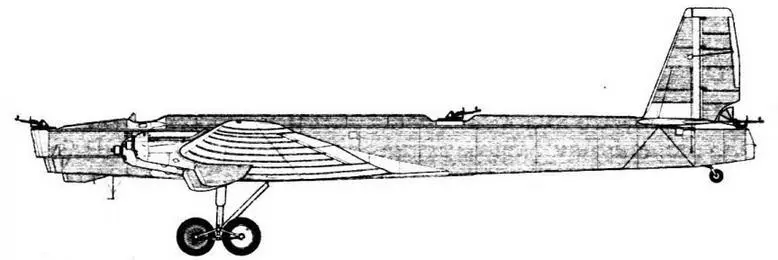

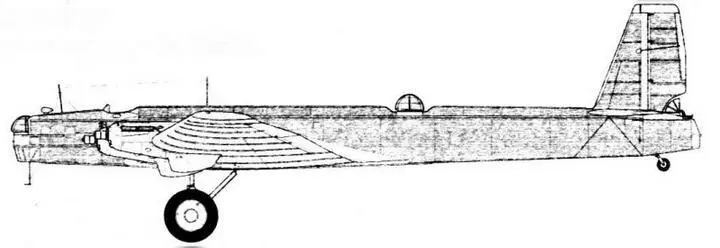

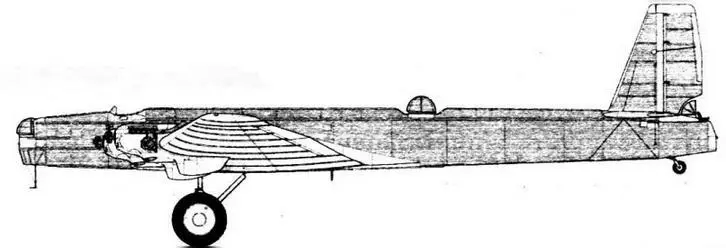

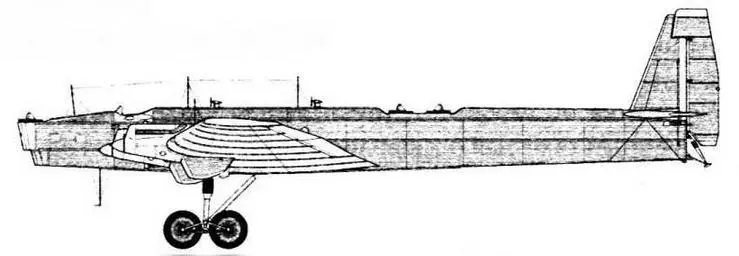

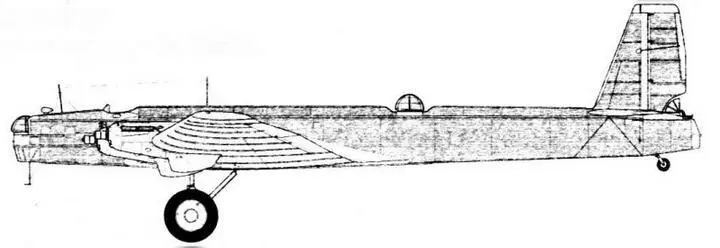

ТБ-3 № 22203 Госиспытания, октябрь 1933 г.

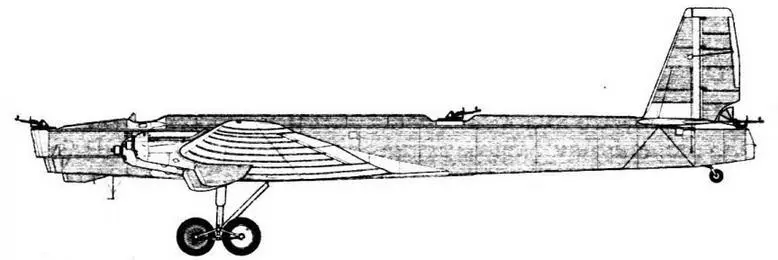

ТБ-3

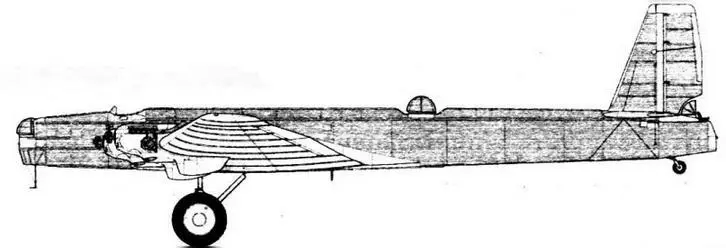

ТБ-3 № 22202 Госиспытания, декабрь 1933 г.

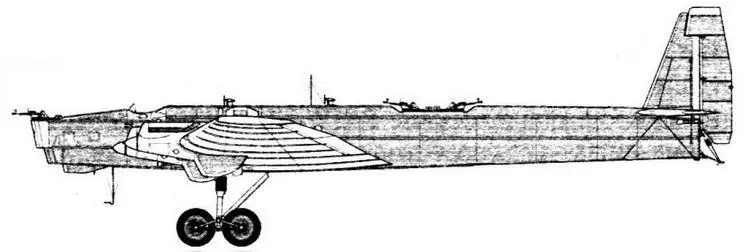

ТБ-3 с М-34Р серийный

ТБ-3 № 22570 Госиспытания, лето 1935 г.

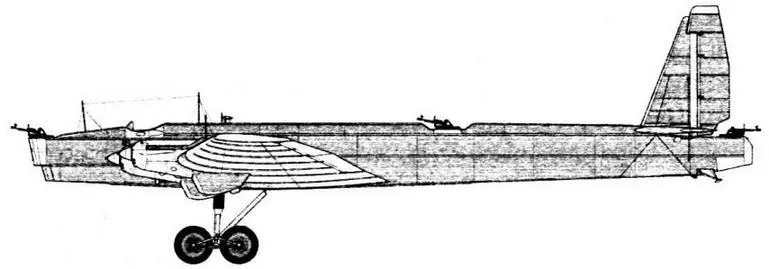

ТБ-3 № 22682, лето 1939 г.

На испытаниях самолет не столько летал, сколько его чинили и доделывали. Но результаты впечатляли. Итогом стала высокая оценка: «Самолет по своим летным данным — вполне современный тяжелый бомбардировщик, стоящий на одном уровне с лучшими иностранными самолетами». Можно даже сказать, что испытатели поскромничали — ни одна страна мира не имела тогда боевого самолета, подобного АНТ-6.

Затем последовали доработки, американские «Конквероры» заменили на немецкие BMW VT, импортные металлические винты — на советские деревянные. Исправили ряд дефектов, выявленных ранее. С 29 апреля машина испытывалась в НИИ ВВС. Уже 1 мая ее гордо продемонстрировали в воздухе над Красной площадью, а 22 мая состоялся официальный показ бомбардировщика членам правительства на Центральном аэродроме. Сам товарищ Сталин в компании с Ворошиловым и Орджоникидзе полазил по машине и покрутил пулеметы на турелях. Затем высокие гости поглядели на короткий полет. За последний пилотов Козлова и Залевского начальник НИИ наградил «заграничными часами «Мозер» с секундомером» — очевидно, самолет произвел должное впечатление.

Читать дальше