Прототипом новой модификации послужил серийный М-4 - первый самолет серии N2, получивший индекс 201М. Доработку производил мясищевский 23-й завод в Филях, выпустивший 33 серийных самолета М-4.

После окончания наземной отладки систем самолета 0201, пробежек и многочисленных доработок, 8 марта 1956 года экипаж под командованием М.Л.Галлая впервые поднял его в воздух. Новое детище ОКБ Мясищева показало строптивый характер уже с первой минуты полета. Только оторвавшись от земли, самолет начал плавно, но неуклонно задирать нос. Даже полностью «отданный» штурвал не прекратил эту тенденцию. Еще несколько секунд, и многотонная машина сорвалась бы в штопор. Галлай принял рискованное, но, пожалуй, единственно правильное решение -убрать газ двигателей, не дожидаясь, пока самолет выйдет на заданный эшелон. Остатка тяги едва хватило на полет с очень медленным - метр-полтора в секунду - набором высоты. Наконец набраны положенные 500 метров. Пилот разворачивает самолет на посадку. Вот полоса уже рядом, скорость точно равна расчетной посадочной, но бомбардировщик перемахнул точку касания и понесся над бетонкой. Экипаж смог «притереть» его, только выпустив тормозной парашют.

Посадка с солидным промахом лишила машину значительной части полосы, и Галлаю пришлось жать на тормоза вовсю. И тут основная гидросистема не выдержала и отказала. Переключение на аварийную заняло несколько секунд… Но все же бетонки хватило, и серебристая птица застыла на ее краю. Во второй раз самолет спасла огромная полоса ЛИИ.

Проблема балансировки бомбардировщика на старте была решена введением переставного стабилизатора, но она оказалась не последней. Вскоре, например, разрушение пластикового обтекателя РЛС едва не привело к гибели самолета. Так, шаг за шагом, по алгоритму: «летное происшествие или дефект - устранение причин и последствий», машина прошла основной цикл испытаний. Начались так называемые «мелкодоводочные» полеты. В одном из них на долю экипажа Галлая достался наверное самый сложный из всех ребусов, преподнесенных этим самолетом.

Еще на разбеге послышался легкий щелчок в фюзеляже. Но через несколько секунд самолет уже оторвался от земли. В тот же момент его потащило в сторону. Парировать разворот креном нельзя - мала высота. Оставалось ждать, пока самолет наберет высоту. Наконец, высота набрана. Движение штурвала - разворот прекращен.

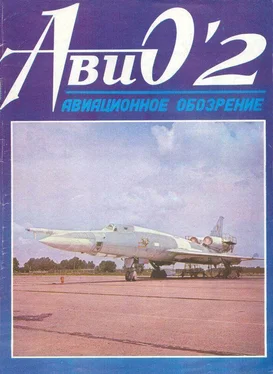

"Стиляга" на аэродроме - бомбардировщик ЗМД заправляется перед вылетом. Фото из архива редакции

Бомбардировщик ЗМД на боевом дежурстве. Рядом - «натовский» эскорт. Фото из архива редакции

Конечно, не все было гладко. Но теперь машина уже сама «помогала» экипажам - не зря же с ней столько возились, рискуя собственной жизнью, испытатели! Так, в одном из полетов, экипаж танкера неудачно сманеврировал после расстыковки с заправляемым ЗМ, и крылом практически полностью «срезал» киль бомбардировщика. Тем не менее, оба самолета, изрядно поврежденные, благополучно дошли до ближайшей базы с подходящей ВПП.

«Работой» самолетов ЗМ в те годы стала демонстрация советской военной мощи над акваторией мирового океана Появляясь то тут, то там, в основном в северных широтах, «бизоны» (такое имя получили М-4 и ЗМ на Западе) беспокоили корабельные группировки потенциального противника, летали вдоль морских границ стран НАТО и Японии. Впрочем в этих полетах у экипажей ЗМ была и очень ответственная работа - они вели фоторазведку, в том числе и ночную. Для этого в специальном отсеке за задней нишей шасси на качающейся платформе устанавливались фотоаппараты АФА-42 или его «ночной» вариант. А чуть дальше имелся довольно большой грузолюк, через который сбрасывались осветительные бомбы.

Основной же задачей стратегического бомбардировщика являлось уничтожение важных наземных объектов. Следует признать, что долетевший до цели ЗМ был бы подобен тайфуну, обрушившемуся на хлипкие хижины. Нормальная нагрузка 12 и максимальная 24 тонны в термоядерном варианте превращалась в десятки мегатонн тротилового эквивалента. Штатными вариантами нагрузки являлись два спецбоеприпаса, или две бомбы ФАБ-9000, или четыре ФАБ-6000. Кроме того, на «мостах» и кассетных бомбодержателях можно было вешать бомбы более мелкого калибра или авиационные торпеды. В случае подвески только одной ФАБ-9000 бомбоотсек вмещал в себя еще и так называемую 12 группу баков - два уже упомянутых выше внутренних ПТБ.

Читать дальше