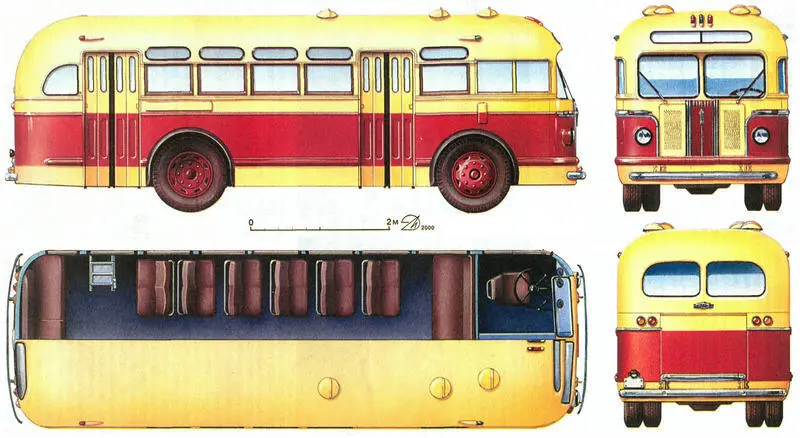

Колея, мм:

передних колес — 2070

задних колес — 1812

Дорожный просвет с полной нагрузкой, мм — 160

Наименьший радиус поворота, мм — 10 700

Размер шин, дюймы — 10,5×20

Наибольшая скорость, км/ч — 65

Дизель двухтактный, ЯАЗ-204

Количество цилиндров — 4

Диаметр цилиндров, мм — 108

Ход поршней, мм — 127

Степень сжатия — 16

Рабочий объем, см 3— 4650

Максимальная мощность, л.с. — 110

Частота вращения коленвала при максимальной мощности, об/мин — 2000

Тяговый электрогенератор ДК-505А

Часовая мощность, кВт — 50

Тяговый электродвигатель — ДК-305А

Часовая мощность, кВт — 43

ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ И СВОЕВРЕМЕННЫЙ

После Великой Отечественной войны предстояло как можно скорее восстановить народное хозяйство и транспорт страны. Автобусным сообщениям следовало уделить большое внимание. Однако средств и инженерного обеспечения для этого явно не хватало. Понимая задачи и потребности государства, руководители автозаводов и даже автомастерских проявили творческую инициативу. Вот как шел процесс восстановления автобусных сообщений.

На Горьковском автобусном автозаводе (ГАЗ) в течение 1945–1946 гг. продолжали выпуск автобусов военных лет: санитарных ГАЗ-55 («ТМ», № 6 с.г.), штабных ГАЗ-05-193, с колесной формулой 6×4, и служебных ГАЗ-03-30. В общей сложности, за эти два года сделали 1283 таких автомобиля. Лишь «тридцатка» годился для пассажирских перевозок, однако из-за малой вместимости (17 человек) его на городских маршрутах не использовали. В 1946 г. на ГАЗе прекратили изготовление автобусов.

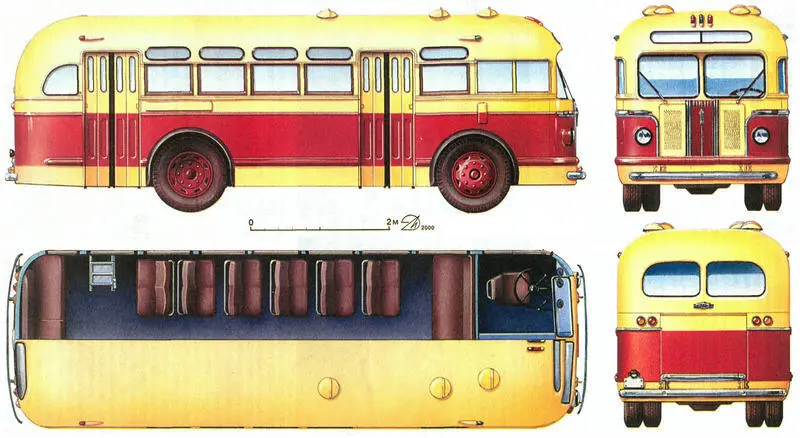

На Московском автозаводе имени Сталина (ЗИС) в 1945 г. развернули работы по созданию очень прогрессивного автобуса вагонной компоновки ЗИС-154 — с дизель-генератором и бесступенчатым электроприводом (см. предыдущий номер журнала). Ведущие специалисты и руководители других автозаводов понимали трудности освоения серийного выпуска столь сложной машины. И, видимо, поэтому, опираясь на имевшиеся у них, весьма ограниченные, возможности, внесли посильный вклад в создание городских и пригородных автобусов.

Лидером этой «производственной самодеятельности» выступило Автотранспортное управление Ленинграда (АТУЛ), где на 2-м авторемонтном заводе в 1946 г. инженеры Цветников, Боравский и Кочуров, под руководством Павловского и Юделева, спроектировали городской автобус Л-I (Ленинградский первый). Машина была вагонной компоновки, на удлиненном шасси от грузовика ЗИС-150. В 35-местном салоне расположили 24 сидячих места. Несколько позже на том же шасси сконструировали автобус Л-II типа «Люкс», предназначенный для загородных длительных поездок. В нем свободно располагались 24 сидящих пассажира.

В августе 1947 г. по Ленинграду уже колесило 60 машин Л-I, всего же за 7 месяцев на них перевезли более 5 млн человек. Эксплуатация определила направление их дальнейшей модернизации. К осени конструкторы АТУЛа закончили разработку Л-III. Для новинки выбрали колесную формулу 6×2. Дополнительный мост не был ведущим, зато поддерживал заднюю часть кузова. Машина стала длиннее Л-I, ее рассчитали на 45 пассажиров (для 29 предусмотрели сидения) и сразу же начали выпускать. За два года сделали более 100 автобусов Л-I и Л-III. Их слабым местом был сильно перегруженный передний мост. Из-за него руководство АТУЛ отказалось от вагонной компоновки, и с весны 1949 г. в Ленинграде строили только капотные автобусы Л-IV аналогичные ЗИС-16 («ТМ», № 5 с.г.). Так развивались события с ленинградскими автобусами. А что же делали в Москве?

Центральные авторемонтные мастерские Управления грузового автотранспорта Моссовета в начале 1949 г. на базе грузовика ЗИС-150 изготовили вагонный автобус, который назвали «Москва». Двигатель сместили вперед на 420 мм, а водительское место — туда же, на 1100 мм. При проектировании кузова использовали стандартные узлы и детали от серийно выпускавшегося ЗИС-154. В салоне предусмотрели 24 сидячих места и 21 — для стоящих пассажиров. И что же? Водителям автобус показался знакомой машиной. Управление и обслуживание было привычным (как на грузовике). Главное же, в этой новинке специалисты ЗИСа увидели для себя «спасительную соломинку».

Дело в том, что их крепко подводили смежники. Дизель ЯАЗ-204 даже к концу 1949 г. не смогли сделать достаточно надежным. Слишком много отказов было в его работе. А на заводе «Динамо» так и не смогли оптимально согласовать электрические машины (генератор и тяговый двигатель). Вот из-за этой-то недоработки силового агрегата ЗИС-154, хотя и принятый Госкомиссией, оставался не доведенным до того уровня качества, который необходим городскому автобусу… В «Москве» же все было «зисовским». Двигатель и все основные агрегаты удалось довести до кондиции — благодаря их отработке в серийных грузовиках ЗИС-150, которых к началу 1950 г. выпустили около 100 тыс. Кузов ЗИС-154 изготавливали здесь же, на заводе, по хорошо отлаженной плазово-шаблонной технологии, и выполнить его уменьшенную модификацию оказалось несложной задачей. Само решение выпускать новую машину, укомплектованную проверенными «зисовскими» агрегатами, похоже, созрело весьма быстро. К тому завод подталкивало назревавшее невыполнение плана 1949 г. по номенклатуре изделий (автобусам).

Читать дальше