Гродзянский (в летном обмундировании), Агитов (в очках), Грибовский (с папиросой) на фоне Г-23. Хорошо видно, что вырез под переднюю кабину заделан, поскольку там установлен дополнительный бак.

Как видно, Г-23 относился к числу немногих аэропланов, завершивших путешествие без приключений. Таким образом, к лету 1937 г. была успешно разрешена задача создания дешевого учебно-тренировочного самолета с автомотором. Машина была доведена до годного к регулярной эксплуатации состояния, а глубокая модернизация автомобильной силовой установки с устранением выявленных ранее конструктивных недостатков позволила получить потенциальный эталон для серийного производства.

16 сентября Агитов писал Грибовскому: «Областная парторганизация очень интересуется судьбой Г-23, у меня нет подробной информации». Посчитав, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, Грибовский решил показать «товар лицом». Г-23 под управлением летчика Гродзянского и Г- 22 под управлением Грибовского прилетели в Горький. Впоследствии Грибовский говорил, что ему с Агитовым удалось «здорово расшевелить» общественность. Правда, «расшевеление» общественности очень скоро было сведено на «нет» репрессиями и последовавшими за ними кадровыми перестановками. В частности, директор ГАЗа Сергей Дьяконов и глава Обкома партии Карел Прамнек были расстреляны как «враги народа». Люди, от которых зависело решение судьбы Г-23, один за другим исчезали с политической арены. Но даже не эти события определили дальнейшую судьбу «авианизированного» автомотора…

Продолжение следует.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

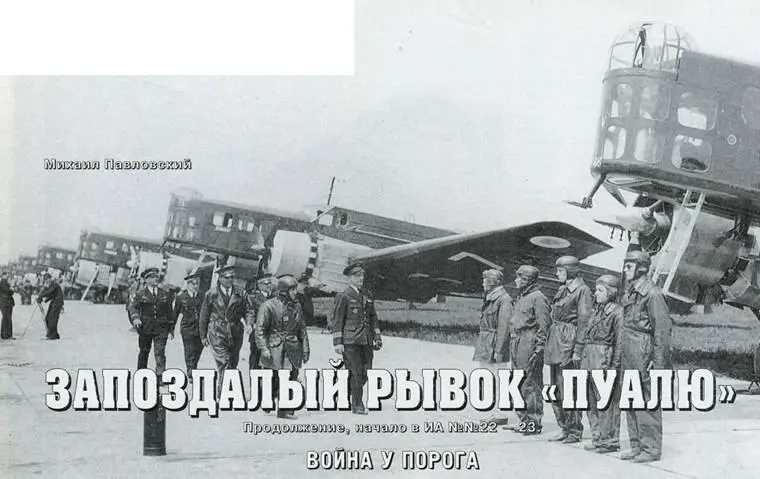

Михаил Павловский

Продолжение, начало в ИА №№ 22-23

Война у порога

В то время, когда в конце 1938 г. французское общество и многие члены правительства переживали шок от результатов позорного Мюнхенского соглашения 1* , аналитики Главных штабов видов вооружённых сил и Генерального штаба пришли, в общем, к сходному мнению, согласно которому военно-политическая ситуация в Европе переходила в разряд совершенно непредсказуемых. Как ни странно, но начальник французского Генштаба генерал Гамелен не разделял упаднических настроений начальника штаба ВВС генерала Вюллемина, считавшего, что «в случае конфликта с Германией из-за Чехословакии, французские ВВС окажутся на краю пропасти и будут разгромлены менее чем за две недели». Напротив, ещё 12 сентября (за три недели до подписания позорного сговора) Гамелен уверял премьер-министра Даладье, что в случае начала войны «страны демократии в любом случае продиктуют условия мира». Более того, как писал американский журналист Уильям Ширер, «провожая главу страны в Мюнхен, Гамелен умолял Даладье не отдавать немцам чешские укрепления, железные дороги и военные заводы, а также Моравский коридор». Но, видимо, страх перед Люфтваффе оказался сильнее голоса разума. Не обошлось и без надежд на то, что следующей жертвой Германии после Чехословакии будет Советский Союз, в военную мощь которого после репрессий, развернувшихся в среде высшего командного состава РККА, на Западе верили всё меньше, предпочитая надеяться на собственные силы и уловки дипломатов.

По большому счёту, ещё не всё было потеряно, и время оставалось как у «бойцов невидимого фронта», так и у тех, кто определял политику перевооружения страны. Уже в феврале 1939 г., требования Главного штаба французских ВВС в отношении необходимого количества материальной части, необходимой для наращивания боевого состава авиации в рамках «Плана V» повысились до 4820 самолетов, 2680 из которых должны были находиться в первой линии фронта и ещё 2140 — в резерве.

С целью быстрейшей реализации подписанных ранее контрактов, в Министерстве авиации началась работа по оптимизации системы распределения текущих и перспективных, а также выданных ранее заказов на выпуск авиатехники. В частности, выданные в апреле 1938 г. концернам SNCAM, SNCAC и SNCA0 заказы на 130, 370 и 325 истребителей MS-406 соответственно в январе 1939 г. были переданы объединению SNCA0, куда в феврале с двух других предприятий начали передавать оснастку и заготовки. В результате объёмы производства в Нанте начали нарастать достаточно заметными темпами, тем €олее, что Министерство авиации позаботилось создать сеть субподрядчиков, поставлявших отдельные узлы и агрегаты. Однако для полного счастья не хватало главного — достаточного количества двигателей, выпускавшихся на одном единственном заводе «Испано-Сюиза».

Читать дальше