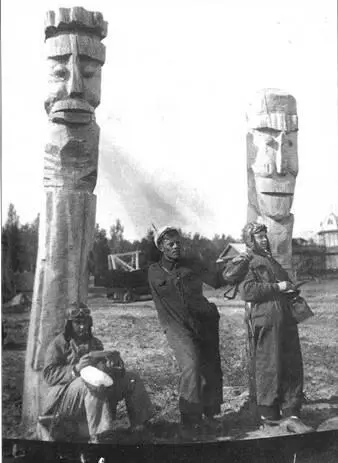

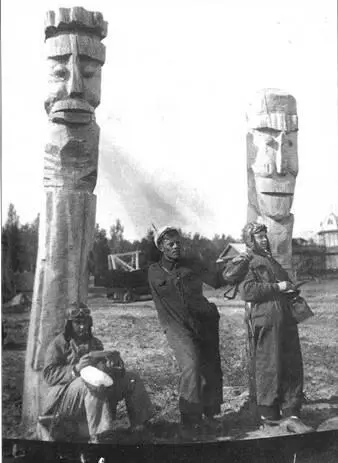

Сохранившиеся до 1937 г. памятники местной культуры народа ительменов, ранее населявших эти места. Летчики любили около них отдыхать, читать письма от родных и близких.

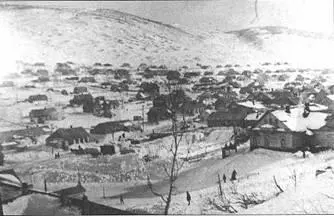

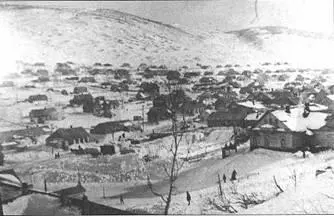

Вид части города Петропавловск-Камчатского, зима 1934 г.

Западное побережье Камчатки в районе Усть-Большерецка после шторма в период путины. Берег усеян выброшенной на берег красной рыбой, шедшей на нерест.

Выбрав удобный день и убедившись, что лед выдержит 4-тонную нагрузку при посадке «Савойи», М.И.Пармичев отдал приказание всем экипажам быть на Халактырском озере утром в 9 часов. Сам же он на самолете с летчиком А'В.Кувшинниковым и его бортмехаником Федором Барановым в назначенный день утром самостоятельно взлетел со стороны морского порта и через несколько минут аккуратно посадил «Савойю» на глазах собравшихся. Как впоследствии вспоминал Алексей Владимирович: «…посадка была настолько мягкой, что он даже не почувствовал касания, а было только скольжение».

Сойдя с самолета, Пармичев еще раз уточнил порядок выполнения предпосадочных операций, подтвердил надежность укрепленных брусьев и пожелал каждому удачной посадки при подходе к снежному покрову озера. Сам же остался в Халактырке и стал поджидать прилета эскадрильи. В тот же день все экипажи выполнили взлет с водной поверхности Авачинского залива и один за другим благополучно сели на лед Халактырского озера. Лед выдержал. Эскадрилья перебазировалась на постоянное место и собралась в полном составе. Техники же сразу приступили к переоборудованию и постановке самолетов на лыжи. Стали готовить их к полетам с твердого грунта в зимних условиях.

С этого момента весь персонал авиаэскадрильи был переведен и размещен в двухэтажных домах. Когда собрались все экипажи, была проведена реорганизация авиаэскадрильи. Было создано несколько отрядов. Эти отряды больше походили на звенья из трёх — четырёх экипажей. Стал создаваться авиагарнизон. Достраивались ангары. Рядом с ними, немного в стороне возвышались два вырубленных из дерева идола. Эти идолы были сразу восприняты как местная достопримечательность и рядом с ними часто можно было видеть отдыхавших лётчиков и техников. Между собой все считали их присутствие счастливым предзнаменованием и любили рядом с ними фотографироваться. Как памятники местной культуры народности ительменов, живших здесь ранее, деревянные истуканы просуществовали до 1937 г. Но вскоре по распоряжению чьих-то горячих голов во время внутриполитической борьбы в Камчатском обкоме под лозунгом атеистической пропаганды и борьбы с суевериями в сознании народа идолов этих в одну из ночей выкопали, и они бесследно исчезли. Народ безмолвствовал.

Вскоре, в январе 1934 г. авиаэскадрилья была передана пограничным войскам Камчатки и стала уже именоваться 2-й отдельной морской пограничной авиаэскадрильей. До этого момента она только считалась включенной в состав погранвойск, но продолжала числиться 8-й дальнеразведывательной. Поставив гидропланы на лыжи, экипажи вскоре стали регулярно вылетать с нового места базирования. Летали и днем, и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях. Основными навигационными приборами в то время были компас, часы, морской секстант и указатель скорости. Вот и всё штурманское того времени. На всем полуострове насчитывалось около десятка примитивных метеостанций. Они только фиксировали условия погоды, но не существовало методик для ее прогнозирования. Да и связь с ними была недостаточно надежной. Всему этому люди научатся позже.

Главная задача авиаэскадрильи состояла в отработке мероприятий взаимодействия с морскими и сухопутными подразделениями пограничников в различных районах обширного полуострова при охране и обороне государственной границы, а также осуществление различных перевозок в интересах пограничной охраны в места их дислокации. Одновременно каждый летчик изучал рельеф побережья и местные ориентиры. Присматривались к условиям и возможностям для освоения посадочных площадок в бухтах морского побережья при волнении 2–3 балла. В условиях суровой камчатской природы от летчиков требовалось громадное мужество, чтобы подниматься и садиться в местах расположения маневренных групп. Один из таких примеров, о котором речь пойдет чуть позже, Алексей Владимирович приводит в своих воспоминаниях.

Читать дальше