– Можете об этом написать? – спросил Марков.

– Да, могу».

Летчик-испытатель НИИ ВВС Б.Л. Львов

Позже расшифровка самописцев полностью подтвердила сказанное.

До сих пор в ряде публикаций пытаются возложить вину за произошедшее на военного летчика-испытателя Б.Л. Львова. В частности, в газете «Жу-ковские вести» автор статьи о Борисе Ивановиче писал:

«…несмотря на настойчивые предложения командиру «подвыпустить» закрылки, чтобы прекратить опасное уменьшение высоты полета <���…>, командир этого не сделал, пытаясь решить возникшие проблемы путем разгона самолета на снижении… Но мало кто знает, что Борис Иванович получил серьезный перелом позвоночника. Этот перелом увидели во время его последней болезни: сделали снимок – обнаружили перелом. Отсюда, по заключению врачей, и пошла болезнь – рак позвоночника, от которого он и умер».

Действительно, командир пытался пилотировать самолет со снижением со скоростью 1-2 м/с, чтобы не потерять горизонтальную скорость (а может быть и разогнаться для продолжения полета). Но машина оказалась на втором режиме, из которого выбраться не удалось, не хватило высоты.

Налицо очередная подтасовка фактов. Кому-то выгодно и сегодня, спустя 35 лет выгораживать фирму, сваливая вину на НИИ ВВС. Что касается болезни Веремея, возможно, это так, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но то, что от компрессионного перелома позвоночника до сих пор мучается Б.Л. Львов – могу подтвердить. Такова доля испытателей, все время находящихся перед неизвестностью.

Невиновность Б.Л. Львова в той ситуации была полностью доказана после расшифровки самописцев. Следует отметить, что выяснение »кто виноват» между специалистами НИИ ВВС и ОКБ А.Н. Туполева на протяжении всей истории авиации происходило неоднократно. Достаточно вспомнить катастрофу опытного Ту-134, проходившего государственные испытания в НИИ ВВС в 1965 году, когда военные сумели защитить свою честь и достоинство, а промышленники до сих пор пытаются выгородить свою фирму. Можно привести и другие примеры.

Используя свой авторитет и сильнейшее лоббирование среди военных и в правительстве, ОКБ добивалось запуска в серию каждой модификации самолета, несмотря на то, что они не удовлетворяли требованиям заказчика. Правда, Ту-22М1 построили всего в девяти экземплярах. Пять из них передали в Центр боевой подготовки и переучивания летного состава морской авиации. Единственный из дошедших до нас Ту-22М1 до недавнего времени находился в Рижском музее авиации.

Места стыковки поворотных консолей крыла с центропланом, а также аэродинамические перегородки (гребни) самолетов Ту-22М0 (слева) Ту-22М2 (справа)

Носовые части Ту-22М2 разных выпусков отличались заделкой мест крепления штанг систем топливозаправки в полете. Вверху самолет №20, внизу -№42 в Рязани

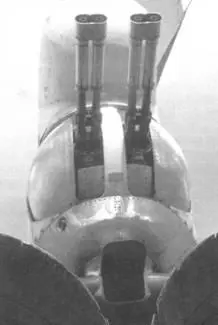

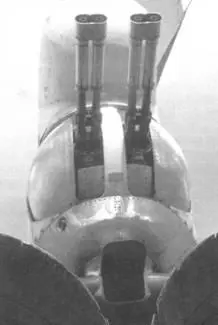

Кормовая артиллерийская установка Ту-22М2 с парой двуствольных пушек ГШ-23Л

Ту-22М2 (изделие «45-02»)

Ту-22М2 в экспозиции музея Дальней авиации в Рязани

Как и на «нулевку», на испытания и доводку первой модификации ушло четыре года. За это время на ММЗ -Опыт» разработали (тоже без санкции правительства) серийный вариант Ту-22М2, с которого начались поставки боевых машин в строевые части. Самолет внешне не отличался от предшественников, но состав его оборудования претерпел серьезные изменения. Для повышения ударной мощи ракетного комплекса, в состав его вооружения ввели третью ракету Х-22М. Нормальная бомбовая нагрузка (в грузовом отсеке) задавалась 3000 кг, но в перегрузочном варианте с учетом внешней подвески она достигала 24 тонн..

Читать дальше