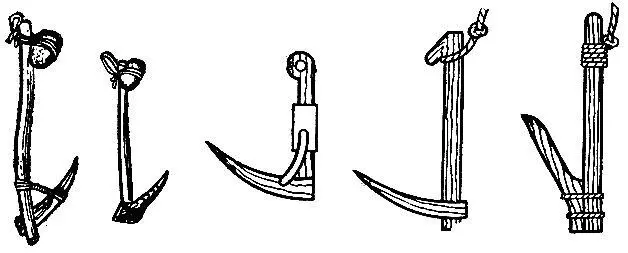

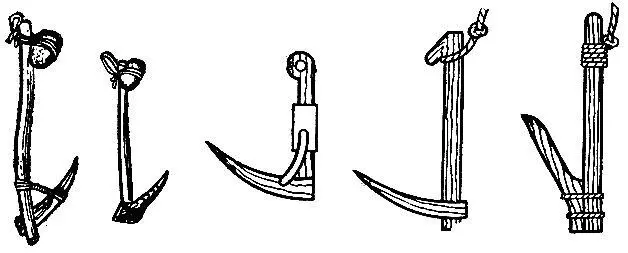

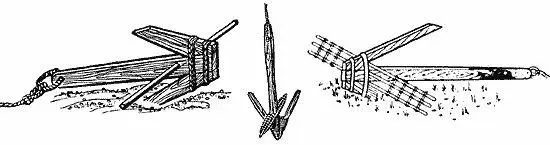

Рис. 17. Якорные крюки древних мореходов Востока

Чаще конструкция состояла из двух кусков дерева, соединенных между собой кожаными ремнями или сухожилиями животных (рис. 17). Но такой однорогий якорь, даже утяжеленный камнями, иногда ложился на грунт плашмя и не держал. Поэтому в древности на судах пришлось учредить должность «якорного ныряльщика». В момент, когда судно под действием ветра или течения начинало дрейфовать, пловец прыгал за борт и, увлекаемый весом крюка, опускался на грунт. Здесь ему надлежало направить якорь рогом в грунт. При натяжении каната рог зарывался. После этого пловец выныривал на поверхность и взбирался на корабль. Держащая сила таких якорей оказалась значительно выше, чем у якорных камней и крестовин, утяжеленных камнями. Поскольку ныряльщик мог ставить якоря-крюки только на небольших глубинах, мореходы попытались придать якорю такую форму, чтобы он под действием силы тяги каната сам неизбежно принимал такое положение, когда конец одного из рогов оказывался бы точкой опоры. У деревянного двойного крюка сделали перекладину, обеспечивавшую поворот якоря на рог при появлении тяги каната (рис. 18).

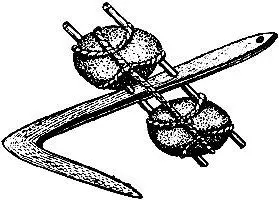

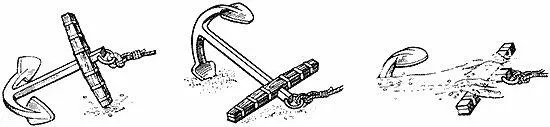

Рис. 18. Вот они пращуры адмиралтейского якоря!

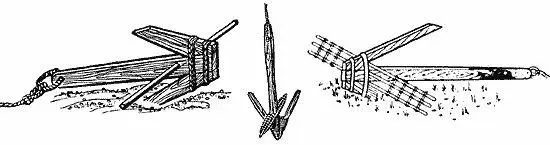

Так появились деревянные якоря, принцип действия которых по праву считается классическим и продолжает использоваться в конструкциях, служащих и поныне адмиралтейских якорей (рис. 19). Их родина — Юго-Восточная Азия, время появления — 2000 годы до н. э., изобретатели — китайцы, малайцы или синегальцы [104].

Рис. 19. Принцип действия адмиралтейского якоря

У них — два рога, веретено и перекладина, перпендикулярная плоскости рогов. Именно эта перекладина, которую позже назвали штоком, заменила труд ныряльщика. Шток автоматически переворачивал якорь на рог, когда дрейфующее судно протаскивало его по грунту. Якорь, упав на дно, всегда опирался на конец веретена и конец штока. Такое положение неустойчиво, и как только возникала сила тяги, якорь переворачивался на рог и начинал зарываться в грунт. После этого веретено якоря принимало горизонтальное положение, а шток оказывался в плоскости, перпендикулярной направлению каната.

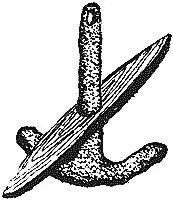

Рис. 20. Этот якорь был известен на Востоке за две тысячи лет до н. э.

Рис. 21. Этот появился на Средиземном море в VII до н. э.

Якорь, найденный в конце прошлого века во время археологических раскопок в Китае (рис. 20), целиком вытесан из очень твердого камня. На каменном веретене, на расстоянии 1/4 его длины от отверстия для веревки, сохранились следы плоских граней. Именно на это место сверху насаживался шток с отверстием в средней части. Полагают, что этот якорь относится к периоду царствования династии Юй (третье тысячелетие до н. э.).

В бассейне Средиземного моря — колыбели мореплавания Запада — якоря со штоком появились значительно позже — примерно в семисотых годах до н. э. Их штоки были каменными (рис. 21). Достоверно известно, что на гигантском корабле «Александрия», который был построен коринфским корабелом Архиасом по приказу сиракузского царя Гиерона II и спущен на воду под наблюдением Архимеда, кроме восьми железных якорей, было четыре деревянных. Этот корабль считался колоссальным достижением века, чудом техники того времени. Достаточно сказать, что на его постройку ушло столько дерева, сколько бы потребовалось на строительство пятидесяти больших галер. На другом «дредноуте древности» длиной около 90 метров, построенном в Египте во времена царствования царя Птолемея Филопатора (221–204 годы до н. э.), было четыре железных и четыре деревянных якоря.

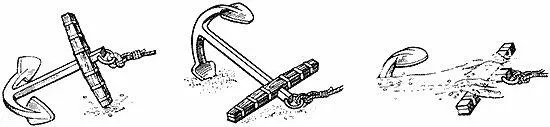

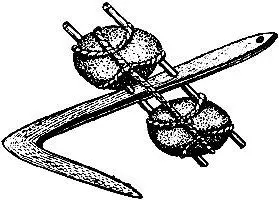

Рис. 22. Якорь древних японских рыбаков

На рис. 22 изображен древний якорь, найденный в Японии. В середине деревянного веретена в плоскости, перпендикулярной плоскости рога, прикреплены два тонких стержня, удерживающих два голыша. Их назначение — направить рог якоря вниз, чтобы он зарылся в грунт. Длина этого якоря, который сейчас хранится в музее рыболовства в Осако, 70 см, диаметр камней 18 при толщине около 7 см.

Читать дальше