Как известно, внедрение подводных крыльев позволило существенно, в 2–3 раза, повысить скорость по сравнению с водоизмещающими кораблями. Однако, дальнейший рост стал практически невозможен из-за физического явления кавитации (холодного кипения от разряжения) воды на верхней поверхности подводного крыла. Суда на искусственно создаваемой нагнетателями воздушной подушке достигли скорости порядка 150–180 км/час — уровень, ставший пределом для них из-за потери устойчивости движения. Экранопланы, поддерживаемые над поверхностью с помощью динамической воздушной подушки, сулили решение возникших проблем для дальнейшего повышения скорости.

Еще в довоенный период в ЦАГИ был проведен ряд экспериментальных и теоретических работ, позволивших создать математическую основу для проектно-конструкторских разработок действующих образцов. Использование экранного эффекта давало резкое повышение экономической отдачи экранопланов по сравнению с самолетами сопоставимого взлетного веса и полезной нагрузки: для экраноплана полет возможен при меньшем количестве двигателей (или при двигателях меньшей мощности) и, соответственно, при меньшем расходе топлива, чем у сравниваемого самолета. Кроме того, взлетающему с воды экраноплану не нужны дорогостоящие аэродромы, выводящие из землепользования огромные территории. Преимущество перед СКС (судно на подводных крыльях) — в крейсерской скорости в 4-б раз большей корабельной и намного меньшем экипаже. Однако, самым перспективным выглядело использование экранопланов в военном деле: к выше перечисленным достоинствам присоединялась скрытность последних — летящий на высоте нескольких метров объект чрезвычайно трудно обнаружить визуально или с помощью радиолокаторов, что позволяет наносить противнику неожиданные удары, оставаясь при этом малоуязвимым для ответного огня. Добавьте сюда маневренность, значительную грузоподъемность, большой радиус действия, стойкость к боевым повреждениям — и вы получите почти идеальное транспортное средство для высадки и поддержки морских десантов.

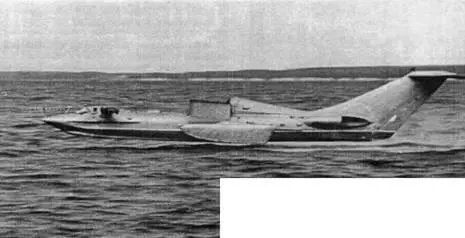

Самоходные модели — малые экранопланы, на которых отрабатывались компоновочные и технические решения будущих больших кораблей. На фото вверху — СМ-5, справа — СМ-6. Фото А.Беляева

В начале 60-х годов начались работы над реальными прототипами для использования именно в военной области — не стоит теперь забывать о времени, в котором разворачивались описываемые события. Головными предприятиями, создававшими новый вид техники, стали авиационное ОКБ имени Г.М.Бериева в Таганроге (известное своими гидросамолетами), где группа конструкторов под руководством Р.Л.Бартини проектировала серию экранопланов с обозначением ВВА — вертикально взлетающая амфибия, и корабельное ЦКБ по СПК имени Р.Е.Алексеева в Нижнем Новгороде (6. Горький). Конечно, в то время были живы оба руководителя, и возглавляемые ими организации носили другие названия.

Конструкторские коллективы столкнулись с массой трудноразрешимых проблем: необходимостью создания легкой и одновременно прочной конструкции, способной выдержать удар о гребни волн со скоростью 400–500 км/час и высоте полета, не превышающей значение средней аэродинамической хорды крыла, на которой и проявлялся экранный эффект. Нужно было разработать необходимые материалы, так как судостроительные были слишком тяжелыми, а авиационные не выдерживали соприкосновения с соленой водой и быстро корродировали. Конечный результат был невозможен без надежных двигателей — эту работу провела известная моторостроительная фирма во главе с Н.Д.Кузнецовым, подготовившая специальные морские модификации широко распространенных турбовинтовых — НК-12, и турбореактивных — НК-8-4 авиадвигателей, эксплуатирующихся на самолетах Ан-22 «Антей», Ту-95, Ту-154 и многих других.

Необходимо отметить, что попытки создания экранопланов предпринимались не только в СССР, но и в других странах мира: Финляндии, Швеции, Швейцарии и Германии, США.

Однако необходимость проведения огромного объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, всесторонних макетных и натурных исследований — при отсутствии уверенности в конечном успехе — приводили к сворачиванию разработок при прекращении государственного финансирования. Так сложилась уникальная, расходящаяся со стереотипными представлениями ситуация: в отличие от большинства других случаев, где приоритет в создании чего-либо принадлежал России, а затем из- за неразворотливости государственно-бюрократической машины утрачивался, экранопланы, как вид техники, изобретенной финнами, получили должную оценку «партии и правительства». КБ, развернувшие работы по созданию боевых аппаратов, пользовались неограниченной поддержкой и финансированием. Была принята соответствующая государственная программа, где заказчиком выступал Военно-Морской Флот СССР.

Читать дальше