Н. — Зачем понадобилось не пропускать принимаемую волну к магнетрону? Ведь она не может его разрушить.

Л. — Разумеется, нет. Но, если не сделать такого запора, часть принимаемой волны оказалась бы потерянной для приемника, а энергии поступает так мало, что напрасно транжирить ее просто глупо. Благодаря размещению газоразрядных ламп непосредственно в волноводе или на его стенке вся принимаемая энергия отраженного сигнала поступаёт в приемник.

Н. — В самом деле, система автоматического разделения сигналов сделана исключительно интересно. Но теперь я хотел бы спросить тебя, как в радиолокаторе стабилизируют напряжение питания. В блок-схеме радиолокатора, которую я смотрел, имеется несколько блоков питания, но я не понял, как они устроены.

Стабилизация напряжения с помощью стабилитрона

Л. — Ты, Незнайкин, уже немного знаешь об устройстве блоков стабилизации напряжения; вспомни, в частности, что мы с тобой говорили о стабилитронах.

Н. — Наш разговор об этих диодах я помню, но я не вижу, как их можно использовать для стабилизации напряжения.

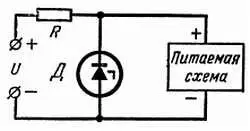

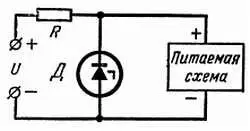

Л. — Их просто-напросто нужно включить параллельно питаемой схеме, как я показал на рис. 162.

Рис. 162. Стабилизация напряжения с помощью диода Зенера.

Как ты видишь, стабилитрон потребляет ток, который питаемая схема не потребляет. Когда потребление этой схемы изменяется, протекающий по стабилитрону ток изменяется в противоположном направлении. Напряжение питания U устанавливают несколько выше требующегося напряжения, и избыточная мощность рассеивается на резисторе R . Внутреннее сопротивление стабилитрона значительно меньше сопротивления R , и поэтому значительно уменьшает изменения напряжения на выводах диода и питаемой схемы.

Н. — Принцип работы этого стабилизатора полностью аналогичен принципу работы стабилизатора на газоразрядных лампах. Но я подозреваю, что полупроводниковые приборы позволяют получить более совершенную схему.

Л. — И ты, Незнайкин, не ошибся. Здесь можно использовать систему автоматического регулирования, во многом похожую на сервомеханизм, которая с помощью отрицательной обратной связи поддерживает выходное напряжение неизменным; для этого стабилизатор сравнивает выходное напряжение с опорным (контрольным) напряжением, усиливает полученное в результате этого сравнения отклонение и воздействует выходным сигналом усилителя на объект регулирования.

Н. — Объяснение несколько туманно. Я предпочел бы конкретный пример.

Стабилизатор напряжения

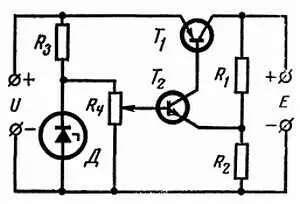

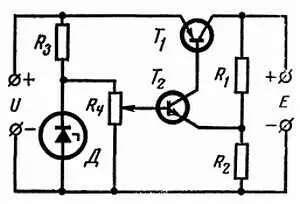

Л. — Пожалуйста, посмотри схему, которую я подготовил для себя на рис. 163.

Рис. 163. Стабилизатор напряжения на транзисторах. Опорным напряжением служит часть напряжения, снимаемого с диода Зенера; транзистор Т 2усиливает напряжение ошибки; Т 1— мощный транзистор.

Напряжение U через резистор R 3 подается на стабилитрон Д , на котором создается опорное напряжение.

Чтобы регулировать напряжение Е , мы с помощью потенциометра R 4 снимем лишь часть опорного напряжения и подадим его на базу транзистора Т 2 . Часть стабилизируемого выходного напряжения Е через делитель напряжения R 1— R 2 , подается на эмиттер транзистора Т 2 . Если выходное напряжение Е становится слишком высоким или слишком низким, то часть его, подаваемая на эмиттер, будет соответственно отличаться от части спорного напряжения на базе Т 2 . Транзистор Т 2 запирается или проводит. Его коллекторный ток, представляющий собой усиленное напряжение ошибки, подается на базу транзистора Т 1 . Связь между транзисторами очень проста, так как транзистор Т 1 относится к типу р-n-р . Представь себе, что в силу каких-либо причин питаемая напряжением Е схема имеет тенденцию потреблять слишком много. Тогда напряжение Е снизится. Такое изменение произойдет и с потенциалом эмиттера транзистора Т 2 , что вызовет увеличение коллекторного тока транзистора Т 2 . Этот ток, проходя через базу транзистора Т 1 значительно повысит ток в цепи коллектора транзистора Т 1 , что скомпенсирует первоначальное нарушение равновесия.

Читать дальше