«А»:Для отчетливой индикации этого вполне достаточно! Но ведь на основе светодиодов изготовляются еще и цифровые индикаторы?

«С»:Да, но о них мы будем говорить позднее, когда вплотную займемся ЦОУ для приемника. Но, всем вышеперечисленным, возможности светодиодов опять-таки не ограничиваются! Что бы вы сказали, если мы попробуем применить светодиод в качестве… стабилитрона?

«Н»:Но ведь стабилитронов различных типов, как успел сообщить мне Аматор, хоть пруд пруди! Так зачем же?…

Что может дать особо нового использование для этой цели светодиодов?

«С»:А вот тут, Незнайкин, ты глубоко неправ! С точки зрения экономики это вообще одно и то же. А вот с точки зрения электроники…

«А»:Знаете, Спец, я тоже еще как-то не очень врубаюсь в ситуацию!

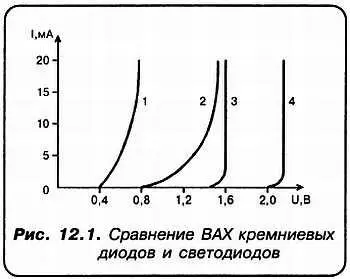

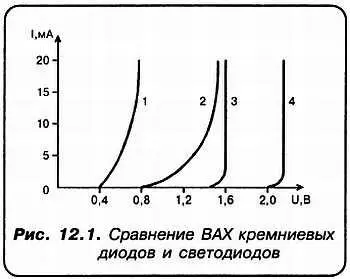

«С»:Это поправимо… Мы уже говорили, что стабилитроны, реально, используются для получения опорных напряжений не ниже 3,3 вольта. Более низкие напряжения стабилизации достигаются только последовательным включением обычных диодов в прямом направлении. Но их суммарное дифференциальное сопротивление при этом становится слишком большим. Обратимся к рисунку. На нем изображены ВАХ для различных случаев прямого включения диодов (см. рис. 12.1).

Так кривая 1 — это ВАХ одного кремниевого диода. Кривая 2 — соответствует случаю прямого включения ДВУХ диодов. Обратите внимание на увеличение степени наклона! А теперь сравните кривые 1 и 2 с кривой 3 , характеризующую ВАХ светодиода красного свечения.

«А»:Но я вообще не наблюдаю наклона характеристики кривой 3 ?! В то же время величина напряжения стабилизации составляет всего 1,6 вольта!

«С»:Насчет наклона ВАХ ты совершенно прав! Его, практически, вообще нет. Дифференциальное сопротивление светодиода не превышает ДОЛЕЙ ОМА! Кстати, в зависимости от длины волны излучения, напряжение стабилизации варьируется от 1,4 вольта (инфракрасный) до 2,4 вольта (зеленый).

«А»:Но имеются еще и такие приборы, как ФОТОДИОДЫ. Рассмотрим ли мы их?

«С»:Я сам сейчас думаю над этим вопросом. С одной стороны, если затронуть тему фотодиодов, нам придется уделить ей большое внимание. С другой — их использование в радиоприемнике в настоящий момент не предполагается. А мы не имеем возможности в наших беседах рассказать обо всей современной электронике. Причем сразу! Согласись, Аматор, что вот не затрагиваем же мы здесь тему о свойствах полупроводниковых лазеров, например…

«А»:Справедливо. В общем, если паче чаяния фотодиоды нам все же понадобятся, никто нам не помешает вернуться к ним…

«С»:Ну что же… На том и порешим!

«Н»:Значит, можно считать, что общее краткое знакомство с диодами мы закончили?

«С»:Да, пожалуй. Осталось только положить здесь начало своего рода справочнику, о необходимости которого мы упоминали выше!

«А»:Нет проблем! Беру бумагу и ручку. Дорогой Спец, я весь внимание. Уже пишу!..

«С»:Как вы любезны!.. В таком случае — уже диктую!.. (см. Глава 30., табл. 30.2)

«А»:Ну вот, начало справочнику положено!

«С»:Всё это великолепно! Ну а теперь нас ждет знакомство с транзисторами… Итак, транзистор — это полупроводниковый элемент с тремя электродами, который служит для усиления или переключения сигналов.

Интересна их история. В то самое время как приёмно-усилительная лампа (ПУЛ) победно шествовала по всему свету, наиболее философски мыслящие умы усиленно искали ей замену. Они мечтали о приборчике экономичном, малогабаритном, очень надежном, не требующем для своей работы высоких напряжений. Бум, который произвел в техническом мире приемник — кристадин российского инженера Лосева (снабженный твердотельным диодом — усилителем) вскоре сошел на нет. Ни участок ВАХ кристалла, примененного Лосевым, имевший ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ; ни второе удивительное свойство того же кристалла — таинственное (как на то время) свечение при работе — не имели под собой никакого научного объяснения. А сам прибор — необходимой стабильности и постоянства действия.

«А»:А что же европейско-американская мысль? Не заинтересовалась этими эффектами?

«С»:Заинтересовалась, но не очень! Профессор физики Юлиус Лилиенфельд, работавший в США по проблеме создания твердотельного кристаллического усилителя, ещё с 1925 года получил 3 патента на совершенно иной принцип!

Читать дальше