Ангелы нашей природы

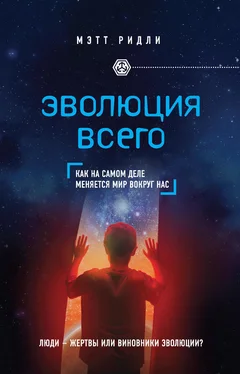

Ужас! Какой-то шотландский профессор XVIII в. заявляет, что мораль – побочный продукт формирования межличностных отношений между людьми по мере их взросления. Что мораль – развивающееся явление, спонтанно возникающее в мирном обществе. Что добродетели не нужно обучать, не говоря уже о том, чтобы связывать ее с верой в божественное происхождение древнего палестинского плотника. Местами слова Смита в «Теории нравственных чувств» удивительно напоминают слова Лукреция (которого Смит, безусловно, читал), но они также очень напоминают слова Стивена Пинкера из Гарвардского университета, обсуждающего эволюцию общественного мнения по поводу терпимости и насилия.

Здесь действительно имеет место удивительная конвергенция. Идея Пинкера о постепенном усилении морали, по сути, очень напоминает идею Смита. Коротко говоря, Смит считал, что моральные качества человека, детство которого проходило в грубой обстановке средневековой Пруссии, будут совершенно иными, чем у человека, выросшего, скажем, в современном мирном немецком городке. Человек Средневековья считался высоконравственным, если убивал кого-то, защищая себя или свой город, а современный человек считается высоконравственным, если отказывается от мяса и активно участвует в благотворительности, но крайне безнравственным, если убивает кого-то по любой причине (особенно из-за вопроса чести). Под таким углом зрения ясно видно, насколько относительны моральные нормы и как сильно они эволюционируют в различных обществах. Именно об этом и пишет Пинкер.

В книге Пинкера «Ангелы нашей природы» отмечается удивительный процесс ослабления насилия в последние столетия. Прошедшее десятилетие было отмечено самым низким числом смертей в военных конфликтах во всем мире. Со времен Средневековья количество убийств в большинстве западных стран снизилось на 99 %; постоянно сокращается уровень расового, сексуального, домашнего и другого вида насилия. Мы наблюдаем, как дискриминация и предубеждение перестают быть нормой и становятся постыдным явлением. Ныне мы осуждаем любые виды насилия, даже по отношению к животным. Я не хочу сказать, что в мире больше нет насилия, но его постепенное исчезновение весьма заметно, и наш ужас перед насилием означает, что этот процесс будет продолжаться. И наши внуки станут удивляться каким-то вещам, которые мы пока еще находим вполне нормальными.

Для объяснения этой тенденции Пинкер обращается к теории, впервые сформулированной социологом еврейского происхождения Норбертом Элиасом, который бежал из нацистской Германии в Великобританию и опубликовал там свою работу в 1939 г., незадолго до того, как был интернирован в лагерь в качестве выходца из Германии. Не лучшее положение, чтобы рассказывать об ослаблении насилия и принуждения. Эта теория получила широкое распространение только через тридцать лет, в более счастливые времена, когда была переведена на английский язык. Элиас утверждал, что «процесс цивилизации» в значительной степени изменил мировоззрение европейцев со времен Средневековья. По мере разрастания городов, расцвета капитализма и ослабления религиозности люди становились лучше. Он пришел к этому парадоксальному заключению (которое теперь, но не тогда подкрепляется строгими статистическими доказательствами) путем анализа литературных данных о редких, распространенных и постоянных источниках насилия того времени. Феодалы постоянно убивали друг друга; увечья и смерть были обычными наказаниями. Религия поддерживала свое влияние с помощью пыток и садизма. Развлечения частенько бывали очень жестокими. Барбара Тачмэн в книге «Зеркало прошлого» описывала популярную в средневековой Франции игру: люди со связанными за спиной руками пытались убить головами висящего на гвозде кота, рискуя при этом потерять глаз от когтей доведенного до отчаяния животного. Ха-ха-ха.

Для иллюстрации эволюции моральных норм Элиас приводил правила этикета, описанные Эразмом и другими философами. В этих правилах упоминается множество деталей относительно манеры поведения за столом, туалета и врачебного этикета. И все они говорят сами за себя: не здоровайтесь с человеком, пока он справляет большую или малую нужду; не сморкайтесь в скатерть или в руку, рукав или головной убор; когда плюетесь, отворачивайтесь, чтобы не попасть в кого-нибудь; не ковыряйте в носу во время еды. Короче говоря, необходимость подобных рекомендаций показывает, что по современным стандартам условия жизни в средневековой Европе были весьма отвратительными. Пинкер комментирует: «Такие указания может давать родитель трехлетнему ребенку, а не великий философ образованному читателю». Элиас считал, что изящество, самоконтроль и вежливость, столь естественные для нас сегодня, были приобретены постепенно. Люди постепенно учились «сдерживать свои порывы, предвидеть отдаленные последствия своих поступков и учитывать мнение и ощущение других людей». Другими словами, привычки не сморкаться в скатерть и не пырять ножом соседа вырабатывались одновременно. Эта некая историческая версия теории разбитых окон [8]: неприятие малых проступков влечет за собой неприятие серьезных преступлений.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Хаймо Хофмайстер - Что значит мыслить философски [Поиск фундамента всего знания и всего сущего]](/books/27715/hajmo-hofmajster-chto-znachit-myslit-filosofski-po-thumb.webp)