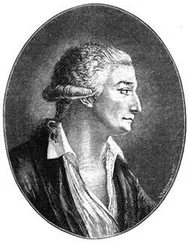

Закончив изучать право в 1763 году, Антуан еще год проработал у своего отца, совершенствуя полученные знания, а потом вступил в прокурорскую коллегию и занялся собственно прокурорской работой. Однако зарабатывал он недостаточно. Для всех, в том числе и для его отца, становилось все более очевидно, что сердце Антуана отдано вовсе не суду. Понадобилось совсем немного времени, чтобы он расстался с правом. И решающий повод к этому дал один из друзей семьи.

ПОЕЗДКИ С ГЕПАРОМ

Летом 1763 года геолог Жан-Этьен Геттар, друг семьи Лавуазье, пригласил своего бывшего ученика поучаствовать в качестве ассистента в проекте по составлению геологической карты Франции. Этот проект предполагал топографическое описание страны и ее минералогических богатств. Как раз начались каникулы, и Антуан не мог найти лучшей возможности для сопровождения Геттара. Так, едва достигнув 20-летнего возраста, молодой Лавуазье начал ездить со своим учителем по регионам северной Франции, систематично собирая образцы минералов и почвы и, кроме того, измеряя атмосферное давление, температуру и количество осадков. Несколько месяцев — вплоть до 1767 года — Лавуазье посвящал себя исключительно этому занятию. Честолюбивый проект был закончен гораздо позже, и в итоге его официальным автором стал Антуан Монне, который продолжил работу Геттара после его ухода от дел. Атлас увидел свет в 1780 году, и Монне кратко поблагодарил Геттара, стоявшего у истоков данной идеи и спланировавшего объем работ, но забыл о вкладе Лавуазье.

Как бы там ни было, для Антуана составление геологической карты стало настоящим путешествием-посвящением. С Геттаром он научился рутинной работе с почвой, важности систематического сбора данных, составлению таблиц, распределению информации, написанию отчетов и подведению итогов. Антуана снова очаровала химия, то же чувство он испытывал во время демонстраций Руэля. За время этих поездок по Франции Лавуазье изучил свойства веществ, из которых состояли минералы, что, по мнению некоторых биографов, склонило его научные интересы в пользу химии, а не физики (хотя молодой человек опирался в исследованиях разных материальных тел на строгую научную систему, которая принадлежала не химии, но математике и физике). После этого опыта на протяжении всей своей научной деятельности он никогда не делал выводов, не основанных на данных, тщательно записанных и полностью проверенных авторитетными людьми, а желательно им самим. Антуан не принимал теорий, которые не были бы подтверждены опытным путем.

Лавуазье всегда был очарован красотой кристаллов, но не только восхищался их внешним видом, но и пытался определить, как он связан с их свойствами. Парижский гипс особенно привлекал его внимание. В Древнем Египте из-за гибкости данный минерал использовали в основном для украшений, а в XVIII веке в Париже его широко применяли для штукатурки стен зданий. Парижский гипс в изобилии имелся в больших карьерах Монмартра, стены, оштукатуренные им, выглядели гораздо красивее, но особенно привлекательным этот материал был из-за своих огнеупорных свойств. Страшный пожар 1666 года, уничтоживший Лондон, показал уязвимость городов, дома которых были построены из дерева. После этого король издан приказ, обязывающий жителей покрыть стены гипсом, чтобы уберечь здания от огня.

Лавуазье стремился узнать точное соотношение между составляющими веществ, которые превращались одно в другое и должны были иметь очень похожий состав. Он хотел понять суть процесса, известного сегодня как «затвердевание» — когда белая мягкая масса превращается в твердое тело, пусть даже легкое и хрупкое. Результаты этой работы Лавуазье представил Академии наук в 1765 году. Это стало началом очень плодотворных отношений между исследователем и научным учреждением.

ПАРИЖСКИЙ ГИПС

Первый доклад, который Лавуазье сделал в Академии наук, был посвящен парижскому, или штукатурному, гипсу. Ученого привлекли в этом материале любопытные формы кристаллов (симметричные соединения кристаллов-«близнецов») и то, что он мог превращаться в другие вещества под простым воздействием тепла или при контакте с водой.

Другой француз, Анри Ле Шателье (1850-1936), веком позже открыл, что химические соединения на основе гипса являются сульфатом кальция (CaSO 4), который при нагреве теряет связанную с ним воду и меняет свойства, в том числе и твердость. Так, при участии двух молей воды и одного моля сульфата кальция получается гипс — одно из самых мягких веществ, которое, стоит его намочить, становится податливым и тягучим. Половина моля воды и один моль сульфата кальция образуют парижский гипс; стоит полностью избавиться от воды — и образуется ангидрид. В химических реакциях, описывающих превращение составляющих вещества в другие элементы, используется терминология, очень похожая на предложенную некогда Лавуазье. Эти реакции выглядят следующим образом:

Читать дальше