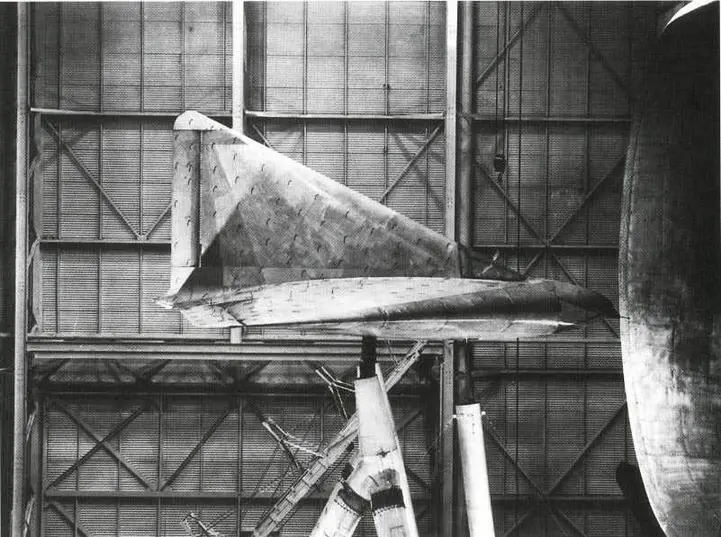

Несмотря на то, что результаты аэродинамических исследований DM-1 не внушали особого оптимизма, сама концепция применения треугольного крыла малого удлинения на скоростном самолете запала в умы ряда американских авиаконструкторов. Свою роль сыграли и многочисленные лекции Липпиша для авиационных специалистов в Америке, в которых он рассказывал о потенциальных преимуществах дельта-крыла, и публикация трофейных материалов о результатах продувок модели такого крыла в сверхзвуковой аэродинамической трубе в Геттингене. [8]

Пионерами в разработке реактивных "бесхвосток" с треугольным крылом в США стали фирмы Конвэр и Дуглас. Исследования в этом направлении там начали одновременно, в 1946 г., однако подходы к проектированию самолетов существенно отличались.

Конструкторы фирмы Конвэр Ф.Дэвис, А.Бурштейн и Р.Шик занимались созданием сверхзвукового истребителя-перехватчика ХР-92. Требования к такому самолету были сформулированы руководством ВВС США в сентябре 1945 г. ХР-92 должен был иметь комбинированную силовую установку (ЖРД + ВРД) и был рассчитан на полет со скоростью 1325 км/ч на высоте 15200 м (М= 1,25). Взлет должен был происходить с отделяемой тележки, как на Ме-163.

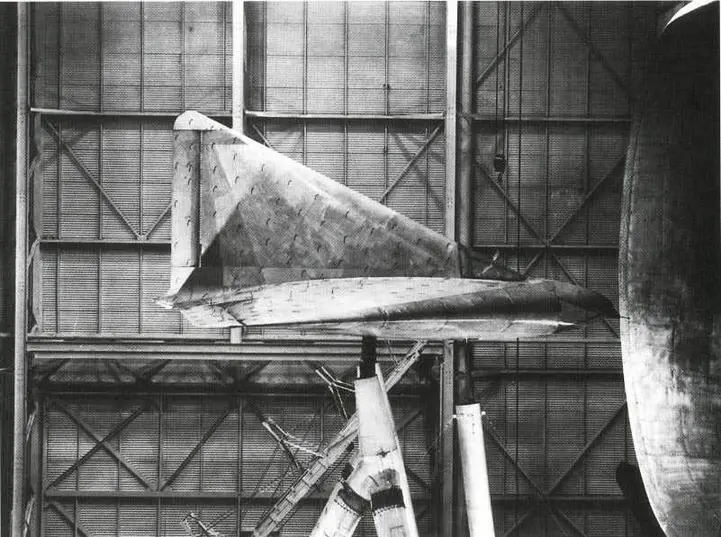

DM-1 в аэродинамической трубе в НАКА.

После изучения нескольких компоновок остановились на "бесхвостке" с треугольным крылом со стреловидностью 60°. Свою роль в выборе схемы сыграла встреча с А.Липпишем. "Летом 1946 г., когда я был в Райт-Филде (испытательный центр ВВС США — Д.С.), — вспоминает Липпиш, — приехал мистер Шик из фирмы Конвэр. Он намеревался обсудить схему нового истребителя, разрабатываемого для ВВС. Сотрудники "Конвэра" провели исследование большого числа различных конфигураций. Они подготовили длинный перечень альтернативных вариантов, сопроводив их чертежами. Мистер Шик хотел обсудить со мной эти проекты и узнать, какой я считаю лучшим. Среди различных схем была схема с дельта-крылом и, в конце концов, я заверил Шика, что эта конфигурация лучше других. Я показал ему наши расчеты и изложил теоретические взгляды на дельта-крыло, как решение проблемы создания сверхзвукового самолета." [9]

Поддержка Липпиша придала уверенности конструкторам. Однако, в отличие от DM-1, на истребителе решили установить тонкое крыло, с относительной толщиной всего 6,5%; форма треугольника с небольшим размахом обеспечивала необходимую жесткость конструкции крыла. [10]

После того, как в августе 1947 г. ВВС отказались от идеи создания "полуракетного" истребителя-перехватчика, накопленный технический задел решили использовать для постройки экспериментального самолета с турбореактивным двигателем. Эта машина должна была помочь в изучении пилотажных свойств бесхвостого самолета с треугольным крылом малого удлинения на до- и околозвуковых скоростях. Самолету дали обозначение XF-92A.

XF-92A имел крыло, спроектированное для ХР-92, а вот фюзеляж пришлось сделать другим. В нем разместили ТРД Аллисон J-33-A-21 с тягой 1820 кгс.

Как все послевоенные реактивные самолеты, XF-92A имел цельнометаллическую конструкцию. Крыло — треугольное, с заостренной передней кромкой. Его размах был равен 9,5 м, удлинение — 2,3. Всю заднюю кромку крыла занимали элевоны. Для продольной балансировки в горизонтальном полете они должны были отклоняться вверх на угол примерно 3°. Большой киль треугольной формы был снабжен рулем направления. Система управления — бустерная. Но если на других самолетах бустеры, включенные в привод к аэродинамическим рулям, выполняли роль помощника, частично снимающего нагрузку с педалей и ручки управления, то на XF-92A систему управления выполнили по так называемой необратимой бустерной схеме: отклоняя ручку, летчик управлял только золотниками, регулирующими подачу гидросмеси в цилиндры, отклоняющие рули.

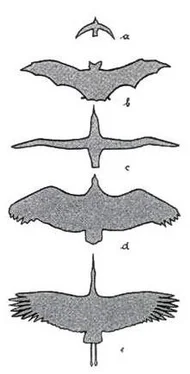

18 сентября 1948 г. Э.Шаннон поднял машину в воздух. Полет продолжался 18 минут. Это был первый в мире полет реактивного самолета с треугольным крылом малого удлинения. Как и при испытаниях "Стрелы" А.С.Москалева, отмечался непривычно большой угол атаки в горизонтальном полете и, особенно, на взлетно-посадочном режиме. При этом наблюдались боковые колебания типа "голландский шаг". Продольная устойчивость претензий не вызывала. [11]

Испытания, проходившие под эгидой ВВС и НАКА, продолжались до 1953 г. В 1949 г. на самолете установили двигатель J-33-A-23 с тягой 2090 кгс (при форсировании — впрыске воды в камеру сгорания — тяга увеличивалась до 2450 кгс) и поставили фонарь кабины новой формы, обеспечивающий лучший обзор. В 1951 г. система форсажа двигателя была усовершенствована: теперь вместо воды происходил дополнительный впрыск топлива. Это позволило увеличить максимальную тягу до 3720 кгс. Однако скорости звука достичь не удалось: на высоте 14000 м самолет развивал М = 0,95 (1009 км/ч). Преодолевать звуковой барьер можно было только при крутом пикировании. При этом проявились преимущества дельта-крыла. Летчик-испытатель Фрэнк Эверест пишет:

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)