После случившегося фирма Армстронг Уитворт решила отказаться от создания транспортного "летающего крыла". Оставшийся экземпляр AW.52 передали в испытательный центр в Фарнборо. Он использовался там для экспериментальных целей вплоть до 1954 г. Во избежание флаттера скорость полетов была ограничена величиной 460 км/ч.

В заключение — о двух экспериментальных "бесхвостках", созданных по инициативе профессора Джеффри Хилла, того самого конструктора "Птеродактилей", о котором говорилось во второй главе нашего повествования.

Во время второй мировой войны Д.Хилл занимал пост представителя Великобритании в Национальном научном комитете Канады (NRC). В эти годы он разработал проект трансатлантического пассажирского "летающего крыла" "Птеродактиль" Mk.VIII. Для изучения предложенной им схемы в NRC. в 1946 г. построили двухместный планер с размахом крыла 15 м. Он имел две кабины на крыле, как на ХАИ-3. Отзвуком первых "Птеродактилей" были цельноповоротные концевые части крыла, служащие для улучшения поперечной управляемости на больших углах атаки. Шасси могло убираться в полете.

Испытания продолжались до конца 40-х годов, было выполнено более 100 полетов. Все они прошли без происшествий. Однако из-за недостаточной эффективности рулей направления на малых скоростях и большой нагрузки на ручку управления пилотировать планер было непросто, и дальнейшего развития он не получил. [25]

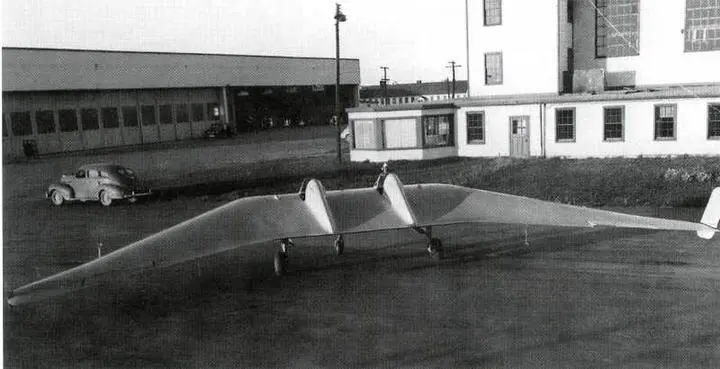

Планер Д.Хилла "Птеродактиль "Mk. VIII был построен в Канаде.

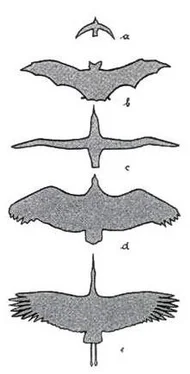

Тем временем Хилл возвратился на родину и там сумел увлечь руководителя отдела проектов фирмы Шорт Д.Кейт-Лукаса новой идеей. Суть ее заключалась в применении на "бесхвостке" стреловидного крыла особой конструкции — "изоклинического крыла".

Недостатком обычного стреловидного крыла является то, что его изгиб, происходящий под действием аэродинамических сил, сопровождается скручиванием, т.е. уменьшение углов атаки на концах. Это ведет к потере подъемной силы и ухудшению работоспособности расположенных на крыле рулей. В изоклиническом крыле данный недостаток преодолевается размещением контура кручения как можно ближе к задней кромке.

Новое крыло с цельноповоротными законцовками-элевонами предполагалось применить на бесхвостом реактивном бомбардировщике Шорт P.D.I. Прототипом боевой машины стал уменьшенный в три раза планер S.B.I. Он имел деревянную конструкцию, размах крыла составлял 11,6 м, угол стреловидности — 42,5°.

14 октября 1951 г. во время взлета S.B.1 попал в струю от винтов самолета-буксировщика и потоком воздуха его ударило о землю. В ходе восстановительных работ аппарат оборудовали двумя небольшими турбореактивными двигателями Турбомека "Палас" у основания крыла и топливными баками. Тяга каждого двигателя равнялась всего 160 кгс, но этого было достаточно, чтобы машина могла совершать самостоятельный взлет и 50-минутный полет со скоростью около 200 км/ч. Взлетный вес составлял 1500 кг.

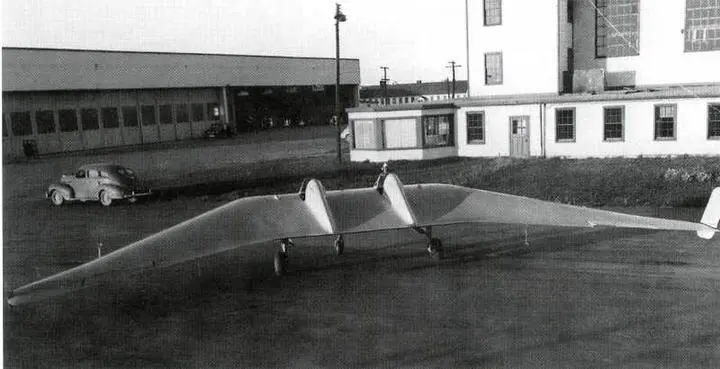

Самолет назвали "Шерпа" ("Sherpa" — "Short&Harland Experimental and Research Prototype Aircraft"). 4 октября 1953 г. T.Брук-Смит выполнил на нем первый полет. Во время летных испытаний, продолжавшихся несколько лет, были получены исчерпывающие сведения о свойствах изоклинического крыла с поворотными законцовками на скоростях до 400 км/ч.[ 2]6Очевидно они оказались не очень обнадеживающими, так как самолетов с таким крылом больше не строили.

Итак, надежды, возлагаемые на применение реактивного двигателя на "бесхвостках" со стреловидным крылом, не оправдались. Как показали испытания, отсутствие горизонтального оперения не решало проблем, связанных с пилотированием на околозвуковых скоростях. Только два бесхвостых самолета — Me-163 и F7U — дошли до стадии серийного производства. Но оба они оказались не очень удачными: первый — из-за недостатков ракетного двигателя, второй — из-за недостатков, присущих схеме "бесхвостка".

Новым стимулом к развитию реактивных бесхвостых самолетов явилось распространение в авиастроении треугольного крыла малого удлинения или, как его еще называют, дельта-крыла.

Шорт "Шерпа" с изоклиническим крылом.

Источники и комментарии

1. Подробнее о проектах реактивных "бесхвосток" XIX века см.: Д.А.Соболев. История самолетов. Начальный период. М., 1995. С. 40—49.

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)