Пневматолито-гидротермальный тип флюоритовых месторождений, формировавшихся в относительно высокотемпературных (выше 300° С) условиях и генетически связанных с интрузивными породами, включает несколько подтипов.

Подтип флюоритоносных пегматитов известен как в жильных, так и в камерных пегматитах, но и в тех и других он является не главным, а второстепенным минералом, на него приходится менее процента от общей массы минералов. Кристаллизуется он в интервале 400—100° С из пневматолито-гидротермальных и гидротермальных высококонцентрированных щелочных растворов в условиях снижающейся щелочности.

Жильные флюоритоносные пегматиты связаны с массивами гранитов и щелочных сиенитов. Типичным их примером являются пегматиты Урала [Власов, Кутукова, 1960]. Флюорит в них встречается в виде гнезд размером 5—8 см, содержание не выше 0,2%, так что он представляет лишь минералогический интерес.

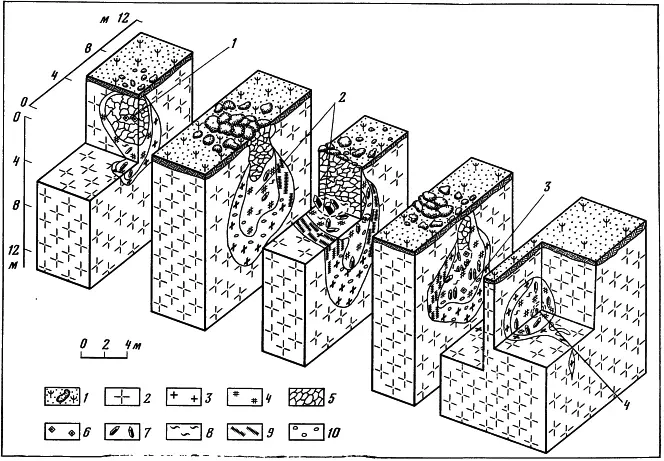

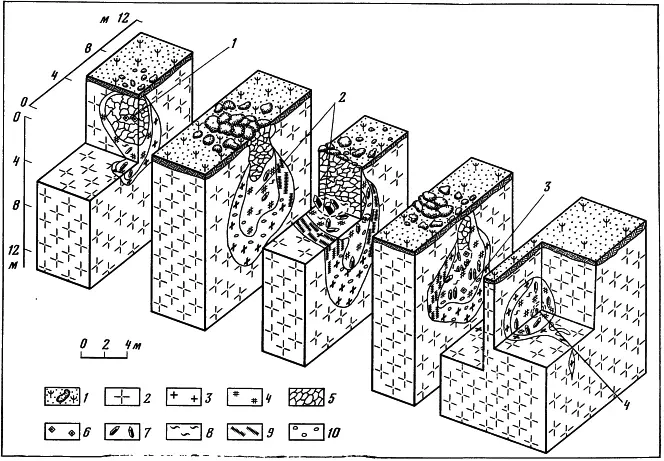

Камерные флюоритоносные пегматиты связаны пространственно и генетически с гранитоидами. Они известны в Казахстане, Восточной Сибири, на Урале, Украине [Самсонов, Савельев, 1980]. Пегматитовые тела с флюоритом имеют изометричную каравае-, трубо- и жилообразную форму. Они характеризуются многозональным строением (рис. 12). От периферии к центру выделяются зоны: аплитовидная → графическая → пегматоидная → кварцевое ядро → камера (погреб). Флюорит вместе с крупными и гигантскими кристаллами кварца покрывает стенки полостей (камер, погребов), которые локализуются в пегматоидной зоне под кварцевым ядром или сбоку от него.

Устанавливается несколько генераций флюорита. Ранний флюорит кристаллизовался в высокотемпературных условиях (около 460° С), поздние генерации — в интервале 350—150° С. Основную массу составляет поздний флюорит, встречающийся в виде крупных октаэдрических и кубооктаэдрических зональных кристаллов. Вес отдельных кристаллов может достигать 400—600 кг, встречаются сростки кристаллов до 2 т. Качество кристаллов высокое, особенно тех, которые формировались в диапазоне температур 240—150° С.

Примерами флюоритовых месторождений пегматитового подтипа являются месторождения Ермектау-Тарбагатайского флюоритоносного района в Казахстане [Самсонов, Савельев, 1980].

Подтип флюоритоносных карбонатитов включает существенно карбонатные породы, формировавшиеся в высокотемпературных условиях (поздняя магматическая и постмагматическая стадии) и обычно пространственно и генетически связанные с массивами ультраосновных пород, часто содержит комплексную минерализацию (минералы железа, меди, циркона, ниобия, редких земель, фосфора и др.), в состав которой входит и флюорит. Многие карбонатиты с особенно высоким содержанием флюорита являются его месторождениями. К ним относится месторождение Амба-Донгар в Индии с запасами более 10 млн. т флюоритовой руды, Окоразу в Намибии, карбонатиты Алданского щита, Восточного Саяна и др. Содержание флюорита 25—60%, оптических разностей нет, и, видимо, этот подтип значения для оптической промышленности не имеет.

Скарновый, альбититовый и грейзеновый подтипы довольно близки по условиям формирования, характерной особенностью которых является воздействие высококонцентрированных высокотемпературных растворов, богатых летучими компонентами, на различные породы, чаще гранитоиды. Флюоритовая минерализация не имеет самостоятельного значения, но месторождения разрабатываются как комплексные редкометалльно-флюоритовые. Среди них можно назвать Вознесенское месторождение на Дальнем Востоке (содержание флюорита 33—52%), Шабрезское в Средней Азии (35%), Хинганское в Сибири (7—8%) [Оценка..., 1972; Самсонов, Савельев, 1980].

Гидротермальный тип месторождений по условиям формирования, строению и типам руд наиболее разнообразен. Его удобнее охарактеризовать по главнейшим минеральным формациям.

Рис. 12. Схема зонального строения камерного флюоритоносного пегматита. По Я. П. Самсонову [Самсонов, Савельев, 1980]

1 — почвенный слой; 2 — крупнозернистый гранит; 3 — аплитовый гранит; 4 — пегматоидная зона; 5 — кварцевое ядро; 6 — кристаллы флюорита; 7 — кристаллы кварца; 8 — гнездовая глинка; 9 — трещины с флюоритом и кварцем; 10 — участки грейзенизации и альбитизации; 1—4 — гнезда-полости с кристаллами свободного роста

Читать дальше