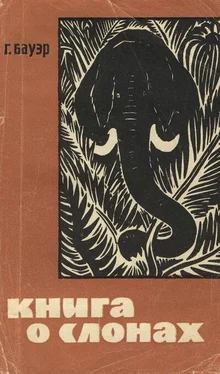

Однако то, что описывает Уильямс, все же представляется частным случаем, а не правилом. Не всегда пруд, до которого добирается умирающий слон, находится над пропастью, и не всегда в решающий момент разражается гроза. Но в общих чертах данные Уильямса все же совпадают с мнением зоологической науки. Когда слон стареет, говорит эта наука, мускулы отказываются служить ему. Он уже не в состоянии поднимать хобот, и поэтому ему грозит опасность погибнуть от жажды. В столь томительном положении ему не остается ничего иного, как выискивать глубокие места, чтобы добраться до воды. Но при этом он легко увязает в иле и уже не может из него выбраться. Его обгладывают крокодилы, и половодье уносит его скелет. Водопой становится могилой слона, и так как сюда приходит в дни старости в надежде утолить жажду отнюдь не он один, то этот водопой действительно может стать кладбищем слонов.

Девственный лес в роли могильщика.

При выяснении вопроса о существовании кладбищ слонов нельзя игнорировать исключительную способность девственного леса поглощать без остатка всевозможные трупы, в том числе и такие гигантские, как слоновые. Большие и малые пожиратели падали набрасываются на труп, причем такие птицы, как коршун и марабу, для которых кожа слона слишком прочна, проникают внутрь его тела через пасть или же через прямую кишку. Имеются даже любители костного мозга, содержащегося в бивнях слона. Это дикобразы. Чтобы добраться до любимых ими «лакомств», они истачивают слоновую кость так же, как бобер дерево.

Унтервельц был однажды свидетелем того, как целая стая гиен с воем набросилась на труп убитого слона. В трупе кишели миллионы белых личинок насекомых, а миллионы мясных мух придавали его коже синеватый отблеск. Вскоре на удобренном месте буйно разрослась растительность.

Однажды у пересохшего озера Смитерс в Южном Техасе трупы погибших от жажды животных образовали гигантское кладбище. Уже через десять месяцев место этой трагедии поросло растительностью высотой до пяти метров, так что скелеты почти исчезли в ней.

Противник стерт в порошок.

К сожалению, население Центральной Африки, живущее среди богатейшей фауны, на протяжении всей своей истории не сумело приручить ни одно четвероногое. На слонов только охотились и убивали их. В противоположность африканцам индийцы уже несколько тысячелетий назад увидели в слоне не только поставщика слоновой кости и мяса: они взяли его в плен и научили выполнять самые различные обязанности.

Классическая роль слона в древней Индии — служить раджам военной машиной, внушая противнику страх и подвергая его испытанию у него. И очень часто именно слон решал, какое племя в самом буквальном смысле слова будет стерто в порошок.

Во время своих походов в долину Инда Александр Македонский впервые узнал, что индийские государи используют слона в качестве тяжелого орудия. Именно тогда Запад познакомился с боевыми слонами и в дальнейшем основательно использовал эти познания.

После смерти Александра Македонского для западного мира началась многовековая эпоха, во время которой боевые слоны играли немалую роль.

Как выглядел этот танк древности?

Благодаря всевозможным украшениям он приобретал весьма воинственный вид. На спине его укрепляли башню, в которой сидели три-четыре (а по некоторым источникам даже 32) лучника, готовые пустить стрелы во вражеские полчища. Лоб его был защищен металлическим щитом. На шее животного, прислонившись спиной к башне, сидел погонщик-«индиец», как его независимо от настоящей национальности называли в память о служивших Александру Македонскому индийских погонщиках слонов. Слон был хорошо выдрессирован (или по крайней мере должен был быть таким). От него ожидали, что на поле брани он пойдет вперед, вторгнется в боевые порядки противника и растопчет врагов и тем скорее оправдает эти ожидания, чем более дико будет вести себя. Чтобы привести слона в ярость, его искусственно возбуждали спиртными напитками.

Слоны нередко выступали как подавляющая боевая сила, которой воины были обязаны своим триумфом. Однако нередко они не оправдывали возлагавшихся на них надежд и иногда не только не приносили победы, но и сами способствовали поражению.

Сирийский царь Антиох I Сотер в 275 году до новой эры вел войну против галатов. Его триумф обеспечили шестнадцать слонов, которых он пустил в бой не в начале сражения, а (в целях устрашения) лишь на его более поздней стадии. Когда они внезапно появились, враги, и особенно их лошади, были так напуганы неожиданным зрелищем, что самым разумным выходом из положения им показалось паническое бегство. Антиох признал заслуги своих слонов и на сооруженном в честь победы памятнике велел высечь изображение слона.

Читать дальше

![Ганс Андерсен - Ганс Чурбан[другой перевод]](/books/95480/gans-andersen-gans-churban-drugoj-perevod-thumb.webp)