Полной ему противоположностью был Тумурсух, или, как его чаще звали, Тумур, — высокий, ладно скроенный, с копной вьющихся волос и тонкими усиками на бронзовом, пышущем здоровьем лице. Он полностью оправдал чаяния своих родителей, давших ему такое имя (Тумур по-монгольски, — железо). Быстрый и горячий, с неисчерпаемой энергией и веселым нравом, Тумур больше походил на жителя Кавказа, нежели на уроженца Южной Гоби. Так же как и его товарищи, он свободно владел русским языком (позднее я узнал, что Тумур окончил Иркутский политехнический институт).

Остальная команда Мунхтогтоха (так звали даргу) состояла из молодых геологов, техников, мастеров и рабочих. Знакомясь с партией «Цветные камни», я с каждым днем убеждался, что ее молодой коллектив (самому старшему из них, технику Буяну, перевалило за сорок) объединяли единый, какой-то романтический накал первопроходцев, страсть к камню и творческий подход к делу. Такой коллектив был способен на многое.

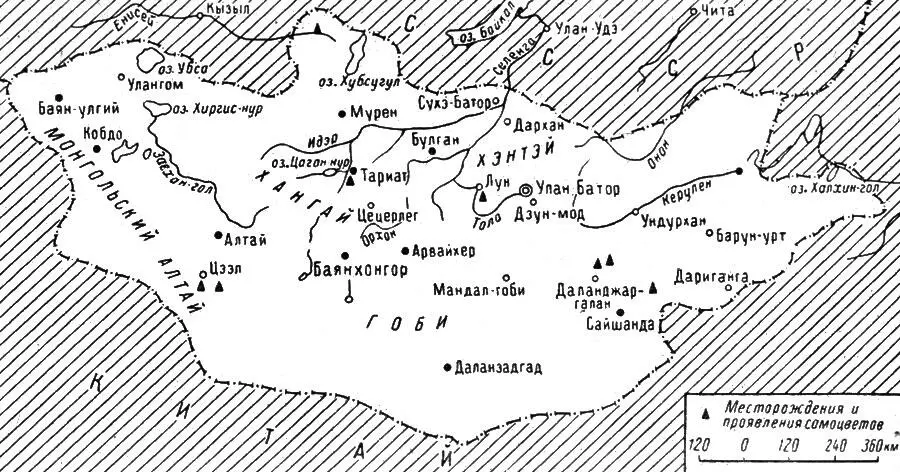

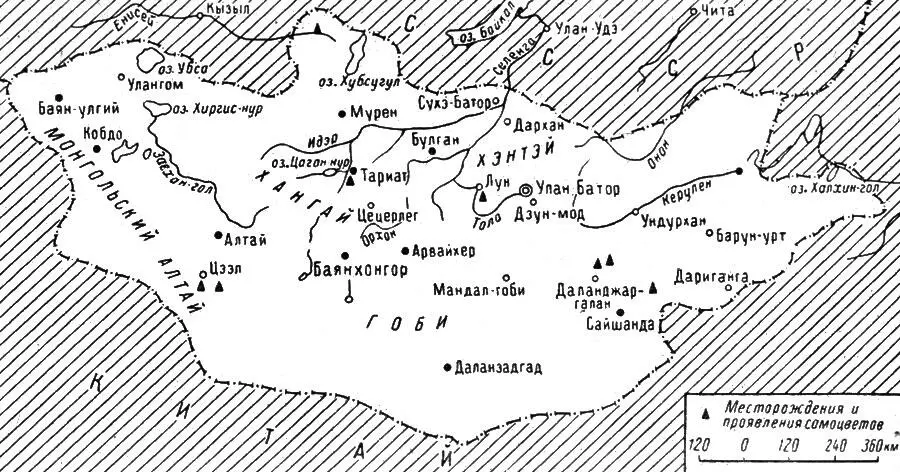

Рис. 1. Схема размещения основных месторождений самоцветов в Монгольской Народной Республике.

Что же он успел сделать на самоцветной целине республики? Результаты работы отражала геологическая карта, висевшая в помещении партии «Цветные камни». Она пестрела маленькими аккуратно приклеенными квадратиками, треугольниками и кружками. На всех значках, выделявших 3 основные группы цветных камней, — ювелирные (драгоценные), ювелирно-поделочные и поделочные, — была проставлена нумерация, а некоторые из них (месторождения или перспективные проявления) были обведены еще и цветной тушью. Я насчитал свыше 70 таких значков — столько проявлений и месторождений было изучено этим дружным и небольшим коллективом на территории 6 аймаков, [10] Аймак — крупная административная единица МНР, соответствующая нашей области.

а общая протяженность геологических маршрутов, пройденных партией, превышала 30 тыс. км. За четыре полевых сезона партия «Цветные камни» собрала неплохой геологический урожай.

В год Желтой обезьяны (год создания партии) С. Мунхтогтох и Б. И. Берман вышли на первое месторождение ювелирного камня — малиново-красный гранат-альмандин. Месторождение, носившее название «Алтан-худук» («Золотой колодец»), находилось на западе Монголии, в пустынных песках Гоби-Алтайского аймака. Раньше здесь велась кустарная добыча ювелирного граната, но потом она заглохла и все решили, что камень иссяк. Однако С. Мунхтогтох и Б. И. Берман нашли здесь богатейшую промышленную россыпь, относящуюся к типу поверхностных эоловых россыпей, постоянно перемещаемых сильными гобийскими ветрами. Весь гранат распределялся здесь в тонком слое (не более 10–20 см) песка, но его было так много, что песок стал красным. При промывке песка здесь находили хорошо окатанные и гладкие, как леденцы, прозрачные гранаты величиной с ноготь. Источником образования алтан-худукских россыпей были биотитовые гнейсы-слюдиты, образующие выдержанные прослои на контактах с линзовидными телами амфиболитов, выступающих среди песков небольшими гривками.

Положительно оценив промышленные перспективы Алтан-худукского месторождения, геологи провели опытную добычу ювелирного камня. Добытое сырье было доставлено в Улан-Батор и предложено комбинату Министерства коммунальных услуг, который выпускал значки и юбилейные медали, чеканные изделия и сувениры. Кроме того, он имел небольшой ювелирный и камнеобрабатывающий цех и в незначительном количестве выпускал ювелирные изделия — кольца, серьги и браслеты — из драгоценных металлов.

Комбинат заинтересовался гобийским гранатом-альмандином. Ограненный ступенчатой огранкой прямоугольной или квадратной формы, альмандин был весьма привлекателен благодаря сочному малиново-красному цвету и красивой игре. Для некоторых чрезмерно густоокрашенных камней была применена старая форма огранки в виде блюдечка, позволявшая увеличить прозрачность камня. Гранаты пониженного качества, имевшие природные дефекты (замутненность, пылевидные включения других минералов), шлифовались в виде кабошонов овальной и полусферической форм.

Альмандин был принят промышленностью, но его одного было мало. И партия «Цветные камни» настойчиво продолжала поиски других ювелирных камней — аметиста, берилла, бирюзы. Особенно много было найдено проявлений аметиста, встречавшегося в кварцевых жилах и в агатовых миндалинах среди вулканогенных пород андезит-базальтового состава.

Читать дальше

![Маша Могильнер - Мумка и Сумуска в поисках огненного камня [СИ]](/books/398821/masha-mogilner-mumka-i-sumuska-v-poiskah-ognennogo-thumb.webp)