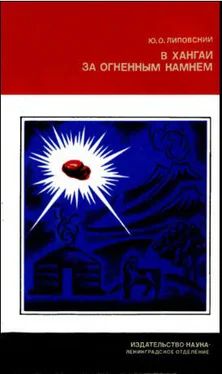

Их-джаргалан было первым, но не единственным агатовым чудом Монголии. Вскоре в том же районе партия «Цветные камни» открыла аналогичное месторождение Далан-джаргалан, а затем проявление серо-белого агата Далан-туру, проявления золотисто-оранжевых и каштановых агатов Ихэ-хэт и У бур-улан, лимонно-желтых агатов Бумбар, пестроцветной агатовой брекчии Хамар-ховур, а в 1971 г. Намсараю и С. В. Юрову посчастливилось открыть в Южной Гоби уникальное Барингийское месторождение необычайно красивого красно-белого агата-карнеолоникса и однотонного рубиново-красного карнеола, почти прозрачного и внешне напоминающего знаменитый огненный опал Мексики.

Все открытые геологами агатовые месторождения располагались на значительной площади, образуя своеобразное агатовое ожерелье, — от Восточной до Южной Гоби. Все они были представлены поверхностными, легкодоступными для отработки россыпями, покрывавшими элювиальным плащом материнские породы — базальты мелового возраста. [12] Меловой период — последний период мезозойской эры в геологической истории Земли продолжительностью 60–70 млн. лет.

В той же самоцветной полосе, среди песков Гоби, были найдены и целые россыпи обломков окаменелого дерева разнообразной окраски, местами напоминавшего агат.

Были открыты также месторождения розового кварца и многих поделочных камней, таких как традиционный камень Востока агальматолит, зеленый лиственит, офиокальцит, змеевик и разнообразные яшмы. Эти месторождения располагали значительными ресурсами, способными надолго обеспечить камнеобрабатывающую промышленность сырьем для изготовления разнообразных художественных, бытовых изделий и сувениров. Но одних открытий еще мало. Нужно глубоко познать характер цветных камней, суметь раскрыть их красоту, найти им достойное применение в жизни. Вот почему С. Мунхтогтох и Б. И. Берман, а затем и С. В. Юров отдали немало сил созданию в партии «Цветные камни» экспериментального камнеобрабатывающего цеха. Здесь пилили алмазными дисками разнообразные камни, шлифовали и полировали их, изготовляли из них граненые вставки, броши и бусы. Из мягких камней — агальматолита, гипса и змеевика — искусно вырезали фигурки животных, людей и богов.

Гордостью геологов была каменная карта Монголии, состоявшая из тонких, искусно вырезанных и подогнанных друг к другу пластин агальматолита, лиственита, яшм, агатов и других камней. Было и многое другое. Допоздна горел свет в подвале углового дома на проспекте Мира: это часами, склонившись над эскизами, просиживали здесь Мунхтогтох, Тумур и заведующий экспериментальным цехом Буян. По эскизам, разработанным ими совместно с консультантом С. В. Юровым — большим знатоком и энтузиастом камня, в цехе изготовлялись образцы, которые затем перекочевывали в музей партии. Лучшие из них экспонировались в министерстве и на городских выставках. Пропаганда самоцветов, потребовавшая вдохновенного, весьма кропотливого и нелегкого труда, была не напрасна: геологам удалось пробудить большой интерес к монгольскому камню.

Так постепенно на монгольской земле геологи развивали сырьевую базу цветных камней, помогали создавать новую в стране камнеобрабатывающую промышленность.

Начало было положено и сулило, казалось, блестящие перспективы. Даже по предварительным геологическим изысканиям, в Монголии была выявлена разнообразнейшая палитра цветных камней. Было известно более 70 месторождений и проявлений самоцветов, где требовались геолого-разведочные работы для оценки запасов и качества сырья. На россыпных месторождениях граната-альмандина, агатов и агальматолита проводилась сезонная добыча в количествах, полностью удовлетворяющих промышленность. И все же к 1973 г. спрос на изделия из монгольского камня резко упал. Партия «Цветные камни» оказалась на распутье. К тому времени в столичных магазинах и аймачных центрах все чаще стали появляться импортные ювелирные украшения из чешского пиропа, индийского тигрового глаза, китайской бирюзы и японского жемчуга. Они вызывали восторженное удивление не только естественной окраской камня, но и совершенной техникой его обработки, филигранной работой ювелиров, оправляющих камень в благородные металлы. Монгольские изделия из альмандина, сердолика или агата не могли конкурировать с импортными украшениями. Жизнь менялась, и эти изменения не могли не коснуться Комбината бытовых услуг, выпускавшего ювелирные изделия по старинке, уже не отвечающие эстетическим требованиям времени.

Читать дальше

![Маша Могильнер - Мумка и Сумуска в поисках огненного камня [СИ]](/books/398821/masha-mogilner-mumka-i-sumuska-v-poiskah-ognennogo-thumb.webp)