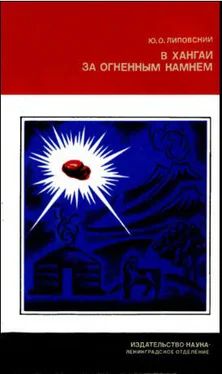

Кроме этого — основного — источника россыпи геофизики открыли в поле базальтов еще несколько аномалий аналогичного типа. Это свидетельствовало о том, что выявленный коренной источник, по-видимому, не единственный на Шаварын-цараме, и геологические поиски снова возобновились. Обследуя маршрутом северную часть площади, Намсарай открыл еще один неведомый ранее вулканический аппарат. Конус высотой около 100 м «сидел» на том же меридиональном разломе, что и шаварын-царамский. Среди черных шлаковидных брекчий Намсарай обнаружил здесь мелкие зерна пиропа.

Масштабы месторождения расширялись: по результатам геолого-геофизических исследований появились новые объекты для дальнейших разведочных работ. Наряду с этим продолжалось всестороннее изучение района месторождения.

В начале лета на Шаварын-цараме появились новосибирские петрографы — группа Феликса Леснова из Сибирского отделения Академии наук СССР. Исследователей интересовал вещественный состав пород, слагающих вулканическое жерло, в особенности находящиеся в них включения — оливиновые бомбы и пироповые перидотиты.

Отобранные группой Ф. Леснова пробы тщательно анализировались в лабораториях Новосибирска. В процессе их изучения открылись интересные факты. Возраст базальтовых брекчий из вулканического жерла, определенный калий-аргоновым методом, оказался равным 1.2±0.3 млн. лет. Это соответствовало плиоцену, [56] Плиоцен — верхний отдел неогеновой системы в геологической истории Земли.

таким образом, пиропсодержащие породы Шаварын-царама оказались гораздо старше базальтов, слагающих вулканические конусы и лавовые покровы.

Интересными были результаты исследований обнаруженных нами обломков пироповых перидотитов, захваченных при движении магмы к поверхности. Изучение совместно встречающихся в них ассоциаций минералов позволило определить основные параметры, при которых происходила их кристаллизация: давление порядка 25 кбар и температура порядка 1100 °C, что соответствует глубинам 90—100 км. Естественно, что зарождение самой магмы происходило на еще более глубоких уровнях верхней мантии Земли.

Таким образом, подтверждался тот факт, что огненный камень является пришельцем из таинственной мантии Земли, а его сохранности (с небольшим оплавлением) способствовало быстрое движение магмы к поверхности во время эксплозивных (взрывных) извержений. Одним из доказательств глубинного происхождения пиропа были и находки в пиропсодержащих породах муассанита — карбида кремния, образующегося в условиях высоких давлений и температур.

Геолого-разведочные работы на Шаварын-цараме развивались успешно, и можно было рассчитывать на богатую россыпь драгоценных камней. Что касается облицовочных материалов — мрамора и гранита, — то похвастаться было нечем: мы искали, но не находили блочного камня, удовлетворяющего промышленность. Мне предстояла очередная поездка на мраморный объект вблизи г. Дархана, а затем на амазонитовые граниты вблизи Лун-сомона, но, как гласит тибетская пословица, «как лотос, растущий в воде, не знает, отчего по ней пробегают волны, так и человек не знает своей судьбы». Случилось так, что мне срочно пришлось выехать не к мраморным сопкам Дархана, а к известняковым берегам Волги.

Тот день в полевом лагере партии начался, как обычно. Мы собрались с Намсараем на Шаварын-царам и в ожидании машины завернули к аршану — небольшому минеральному источнику в 100 м от лагеря. Намсарай утверждал, что вода в нем целебная и сведующие араты используют ее для лечения каких-то недугов. Быть может, это и так, но меня привлекала прежде всего сама вода — чистая и ледяная, чуть-чуть с железистым привкусом, как наша ленинградская «полюстровская». Утолив жажду, мы наполнили минеральной водой наши фляжки — день предстоял жаркий. Вся долина Нарын-гола сверкала и переливалась яркими красками, залитая горячими снопами золотистого света. А над этой солнечной долиной распахнулось кристалльно-прозрачное и ярко-голубое, как монгольский хадак, небо. Оно излучало покой и надежду, что все переменится и устоится в нашем прекрасном, но таком беспокойном, как растревоженный муравейник, мире. Душа ликовала, и казалось, что в момент счастливого единения с природой не может быть места сомнениям и печали. И даже появление в долине скачущего во весь опор всадника не показалось мне вначале тревожным. Мало ли аратов скачет по степи на своих низкорослых, но самых выносливых в мире лошадках? — И какой монгол не любит быстрой езды? — спокойно заметил Намсарай, переиначив наше классическое изречение.

Читать дальше

![Маша Могильнер - Мумка и Сумуска в поисках огненного камня [СИ]](/books/398821/masha-mogilner-mumka-i-sumuska-v-poiskah-ognennogo-thumb.webp)