Наиболее влиятельной из философских систем античности в этот период и наиболее приемлемой для христианских мыслителей патристической эпохи был неоплатонизм, а потому необходимый круг научных знаний о мире был задан пифагорейско-платонической программой как математический квадривиум. Если присоединить сюда собрание физических представлений, присутствующих в научной культуре раннего средневековья как часть энциклопедий, трактующих о природе, то мы и получим перечень всего того, что входило в состав научной культуры раннего средневековья и определило образовательные программы и первые средневековые классификации наук.

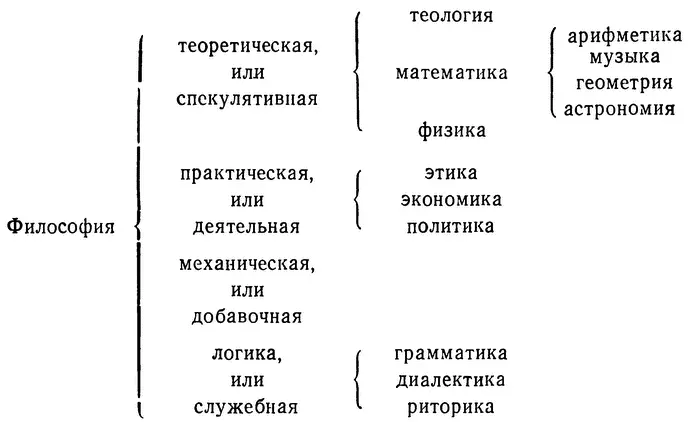

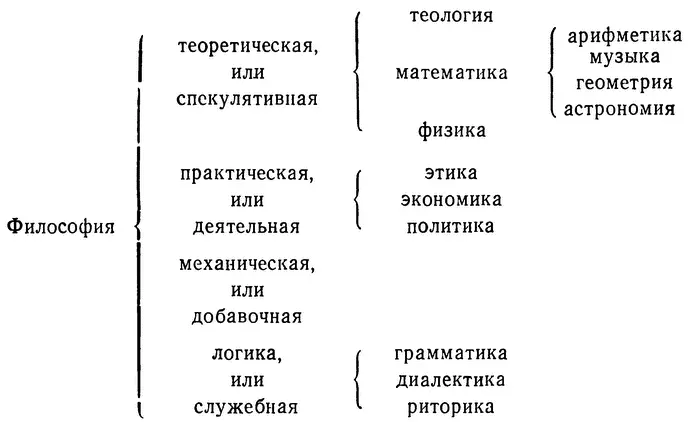

Приведем для примера классификацию, предложенную ученым монахом XI в. Гуго Сен-Викторским [106, 12—22], которую можно представить в виде схемы:

В этой и других подобных классификациях выражено представление об иерархической структуре знания, позволившее объединить в одно целое все типы знаний: откровенное, философское, научное.

С ростом влияния христианской церкви в жизни средневекового общества ее деятельность не ограничивается распространением христианских воззрений. Церковь активно вмешивается в мирскую жизнь, стремясь поставить под свой контроль все ее существенные проявления, и потому она сталкивается с необходимостью признать значимость и светского знания, включая естественнонаучное, хотя при этом ему отводится служебная роль при главенстве теологии.

Итак, задача массовой религиозной проповеди продиктовала необходимость обращения к рациональному знанию и опоры на него. Это вынуждало церковь заботиться о создании слоя образованных людей в составе клира, или, точнее, составляющих клир, а значит, о расширении и укреплении системы образования. Но у всего этого была и другая сторона.

Принципиальной установкой массовой религиозной проповеди является неизменность главных элементов мировоззрения, которая гарантировала бы единство церковной общины. Вот эта установка как раз и вступает в противоречие с ситуацией, характерной для всякого рационального знания, во-первых, постоянно пересматривающего свои основания и, во-вторых, допускающего множество объяснительных схем.

Общеизвестное противоречие догматизма и свободы научного и философского исследования коренится именно в этом. Многочисленные осуждения положений, не согласующихся с христианскими догматами, запреты сочинений, содержащих такого рода положения, которыми ознаменовалось развитие научного мышления в средние века, — проявление этого внутреннего противоречия.

2.1. Система образования в период раннего средневековья

Знакомство с научной культурой и системой образования раннего средневековья естественно начать с обзора источников, из которых образованный человек той эпохи мог почерпнуть научные знания. Поражает как незначительное их количество, так и отсутствие среди них работ, в которых представлены высшие достижения античной научной мысли. Два сочинения из «Органона» Аристотеля, часть Платонова диалога «Тимей», «Вопросы о природе» Сенеки, «Естественная история» Плиния, ряд компендиев, составленных авторами, примыкающими к неоплатонизму, такими, как Макробий (V в.), Боэций (VI в.), Кассиодор (VI в.), — вот и весь, очень скромный, круг работ. Отсутствуют сочинения таких крупных античных ученых, как Евклид, Герон Александрийский, Архимед, Птолемей; нет работ таких видных философов-неоплатоников, как Плотин, Прокл; не представлена естественнонаучная традиция, идущая от Аристотеля. Научные трактаты римских писателей — и нехристианских, таких, как Плиний, Сенека, и христианских, таких, как Кассиодор, — носят, по большей части, компилятивный характер, достижения античной науки находят в них довольно слабое отражение. Латинская патристическая литература, прежде всего сочинения выдающегося христианского философа и богослова Августина (354—430), воспроизводит главным образом элементы античной спекулятивной и практической (нравственной) философии.

Низкий уровень научных знаний в раннесредневековом обществе удостоверяют и оригинальные произведения VII—IX вв., такие, как «Этимологии» Исидора Севильского (VII в.), его же работа «О природе вещей» (De natura rerum), сочинение «О природе вещей» (De natura rerum) ирландского монаха Бэды Достопочтенного (VIII в.) и сочинение «О вселенной» (De uni verso) германского монаха Рабана Мавра (IX в.). Это — сочинения энциклопедического характера с преобладанием космографического содержания; в них приводятся элементарные сведения, заимствованные из античной науки, но по большей части вырванные из контекста теоретического рассуждения, обосновывавшего их и связывавшего воедино.

Читать дальше