Принадлежность смешанного тела к тяжелым или легким телам Аристотель устанавливал по преобладающему элементу в смеси, а тот элемент, который составлял меньшую долю, не принимал в расчет при анализе движения. В средневековой же физике противоположное стремление этого, составляющего меньшую долю в смеси, элемента истолковывалось как внутреннее сопротивление при движении смешанного тела.

«Если есть некоторое тело, — пишет Альберт Саксонский в «Вопросах» к «Физике», — имеющее четыре степени тяжести и две степени легкости, то когда это тело будет опускаться, две степени легкости будут сопротивляться четырем степеням тяжести, так как они стремятся к противоположному движению, именно вверх» [151, 272] [68]. Приводя данный пример сопротивления, Альберт Саксонский говорит о том, что обычно называлось внутренним сопротивлением смешанных тел. Представление о внутреннем сопротивлении сложных тел, зафиксированное в этом высказывании Альберта, было в XIV в. общепринятым. В подтверждение можно сослаться, например, на Фому Брадвардина, известного оксфордского схоласта XIV в., который в своем трактате «О пропорциях скоростей в движениях» оперирует понятием внутреннего сопротивления смешанных тяжелых тел как общеизвестным.

Видимо, по аналогии с ним было предложено понятие внутреннего сопротивления простых тел для обоснования возможности их движения в пустоте. Правда, аналогия здесь весьма поверхностная, поскольку та модель, которая объясняет внутреннее сопротивление смешанных тел, неприложима к элементам. Поэтому предпринимались попытки ввести понятие внутреннего сопротивления, применимое к движению простых тел. Альберт Саксонский, например, приводит такой вариант: ограничение скорости при движении простых тел в пустоте достигается за счет того, что «всякое природное действующее начало имеет конечную способность», т. е., пользуясь языком современной физики, обладает не бесконечной мощностью. Поэтому «простое тяжелое тело, помещенное в пустоте, двигалось бы в ней не мгновенно, а последовательно, в силу ограничения и конечности движущей способности» [151, 273].

Правда, сам Альберт — противник наличия внутреннего сопротивления у простых тел и потому возражает против такого способа его обоснования. Он доказывает общее утверждение об отсутствии внутреннего сопротивления при движении простых тел, т. е. об отсутствии внутренней причины, позволяющей ограничить скорость тела. Его доказательство состоит в приведении к абсурду противоположного суждения с помощью следующего силлогизма. Большая посылка: простое тяжелое (или легкое) тело имеет внутреннее сопротивление, представляющее собой ограничение движущей способности. Меньшая посылка: всякое препятствие при движении этого тела устранено. Из этих посылок, утверждает Альберт, следует заключение: простое тяжелое тело не будет двигаться к своему естественному месту, где его середина совпадает с центром мира. Поскольку это заключение противоречит известному и никем не оспариваемому положению физики Аристотеля, то оно ложно. Следовательно, одна из посылок ложна. Но меньшая посылка, очевидно, истинна. Значит, ложной является большая посылка.

Заслуживает внимания рассуждение Альберта, показывающее, что заключение логически следует из посылок. Суть его такова. Пусть а — однородное простое тело; пусть его тяжесть, которая и есть движущая сила, равна 6, а полное ограничение (т. е. внутреннее сопротивление тела а) равно 3. [69]

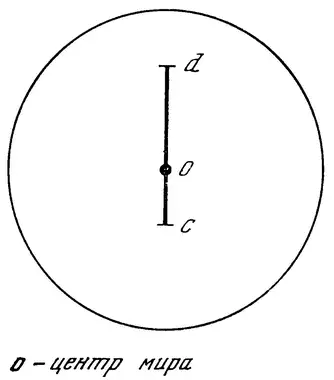

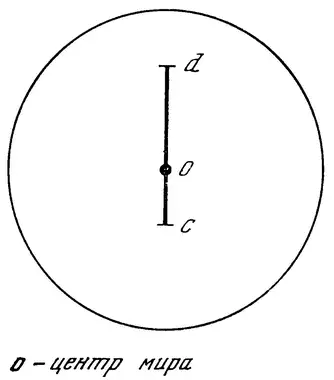

Пусть а опускается, пока на треть не окажется ниже центра мира; эту часть Альберт обозначает буквой с, а остальные две трети, расположенные выше центра мира, — буквой d. Часть с будет стремиться в противоположную по отношению к d сторону (для с «падать»— значит двигаться вверх). Тяжесть, или движущая сила с, равна 2 (6, деленное на 3), а тяжесть, d — 4. В ту же сторону, что и тяжесть с, будет действовать сопротивление, равное 3. Значит, общее сопротивление движению d будет складываться из 2 (тяжести с) и 3 (полного ограничения), составляя в итоге 5. Поскольку 4 (движущая сила d) не может одолеть сопротивления 5, то отсюда следует, что а не будет опускаться дальше, и его центр тяжести не совпадет с центром мира (см.: [151, 273]) (см. рисунок).

Ход рассуждения Альберта Саксонского позволяет расшифровать смысл, вкладываемый средневековыми авторами в понятие внутреннего сопротивления. Оно мыслилось, насколько можно судить, аналогично свойству лёгкости или тяжести, т. е. считалось постоянным признаком тела, проявляющимся во время движения, независимо от того, с какой именно скоростью движется тело и остается ли его скорость постоянной. Как легкость или тяжесть тела были причиной его движения вверх или вниз, так и внутреннее сопротивление осознавалось в качестве причины ограничения скорости тела.

Читать дальше