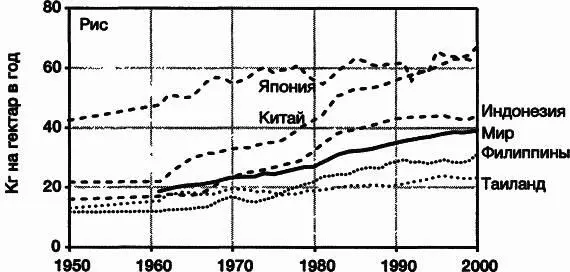

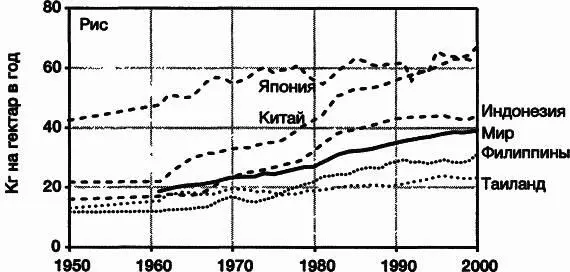

Конечно, воплотить в жизнь такие нереалистичные расчеты невозможно. Учитывая реальную погоду и существующую практику земледелия, а также необходимость использовать земли и для других целей (под пастбища, леса, места проживания людей, водоохранные зоны, заповедники и т. п.) и негативные последствия от использования удобрений и пестицидов, добиться на практике можно лишь небольшого увеличения производства зерна. На самом деле, как мы уже знаем, производство зерна на душу населения с 1985 г. даже снижается.

После Второй мировой войны в развивающемся мире были отмечены существенный рост производства сельскохозяйственной продукции и рост урожайности. Хотя во многих земледельческих районах этот рост был вполне устойчивым, в других регионах он опирался на два неустойчивых процесса: на расчистку новых земель с низкой продуктивностью или высокой уязвимостью и на интенсификацию производства за счет чрезмерной эксплуатации почв, в результате чего плодородные слои разрушались [45].

Самый очевидный предел — это земля [46].Оценки потенциально пригодных для обработки земель на планете варьируются от 2 до 4 млрд га, в зависимости от того, какие земли считать пригодными. Примерно 1,5 млрд га уже используется под выращивание зерновых, эта площадь более или менее постоянна последние 30 лет. Производство продовольствия растет в основном за счет интенсификации земледелия, а не расширения посевных площадей. Но это не значит, что земли обрабатываются устойчиво. В пользование постоянно поступают новые сельскохозяйственные угодья, в то время как другие земли утрачивают свое сельскохозяйственное значение вследствие эрозии, засоления, урбанизации, опустынивания. В среднем эти процессы взаимно уравновешиваются, но только по площади земель, а не по их качеству. Самые плодородные земли обрабатываются в первую очередь, и сегодня они уже истощены, поэтому приходится включать в оборот менее плодородные участки [47].

По оценкам Экологической программы ООН, выполненным в 1986 г., за прошедшую тысячу лет люди превратили около 2 млрд га плодородных земель в пустоши, на которых земледелие невозможно [48]. Это больше, чем все современные посевные площади, вместе взятые. Около 100 млн га пахотной земли утрачено из-за засоления, на других 110 млн снижается продуктивность. Скорость, с которой утрачивается гумус, плодородный слой, постоянно растет. До промышленной революции она составляла примерно 25 млн т в год, последние несколько столетий — порядка 300 млн т в год, а за недавние 50 лет — по 760 млн т [49]. Потеря гумуса приводит не только к уменьшению плодородия, но и к росту содержания углекислого газа в атмосфере.

Первое сравнительное исследование потерь почв, проведенное несколькими сотнями региональных экспертов, было опубликовано в 1994 г

В нем сделан вывод о том, что 38 % (562 млн га) сельскохозяйственных земель, используемых в настоящее время, уже деградировали (так же как 21 % постоянных пастбищ и 18 % лесов) [50]. Степень деградации варьируется от средней до тяжелой.

Нам не удалось найти глобальные данные по отводу сельскохозяйственных площадей на дороги и зоны застройки, но потери за счет этого должны быть значительными. Город Джакарта постепенно захватывает окрестные земли со скоростью 20 тыс. га в год. Во Вьетнаме теряется по 20 тыс. га в год рисовых полей — они идут под городскую застройку. В период с 1989 по 1994 гг. в Таиланде 34 тыс. га сельскохозяйственных земель превращены в поля для гольфа. В Китае с 1987 по 1992 гг. под строительство ушло 6,5 млн га пахотных земель, и одновременно 3,8 млн га лесов и пастбищ пришлось расчищать под пашню. В США под полотно автомобильных дорог ежегодно отводятся более 170 тыс. га сельскохозяйственных угодий [51].

Из- за таких процессов истощается два вида возобновимых ресурсов. Первый — качество почвы (мощность, содержание гумуса, продуктивность) на обрабатываемых землях. Долгое время такие потери могут оставаться незамеченными, поскольку это не сразу влияет на производство продовольствия, ведь питательные вещества почв могут замещаться питательными веществами из удобрений [52]. Удобрения маскируют пере-эксплуатацию почв, но не до бесконечности. Сами по себе они представляют собой неустойчивый поток, поступающий в экологическую систему и задерживающий передачу информации о плодородии почвы, а такое запаздывание — ключевой фактор, ведущий к выходу системы за пределы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу