Часть поверхности водорослевой банки со слабовыпуклыми наслоениями. Ранний протерозой (Китай). Фото автора

Часть поверхности водорослевой банки со слабовыпуклыми наслоениями. Ранний протерозой (Китай). Фото автора

Самый главный результат исследований состоит в том, что установлена возможность вскрывать остаточные биогенные структуры у карбонатных стяжений водорослевого происхождения. Таким образом был обнаружен целый мир водорослей и водорослевых сообществ, крайне интересный для развития палеоботанической науки, для сопоставления по этим остаткам отложений разных районов, иногда весьма удаленных друг от друга, как, например, Енисейский кряж и Прибайкалье, район Туруханска и бассейн р. Алдана и т. д.

Требуются еще большие усилия, чтобы раскрыть окончательно эволюцию древнейших водорослей, разработать их систематику и определить масштабы их геологической деятельности.

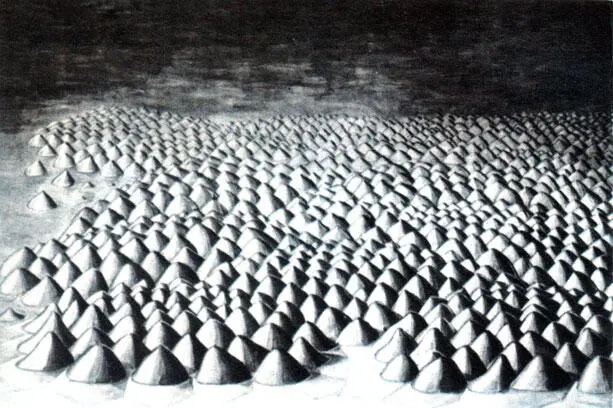

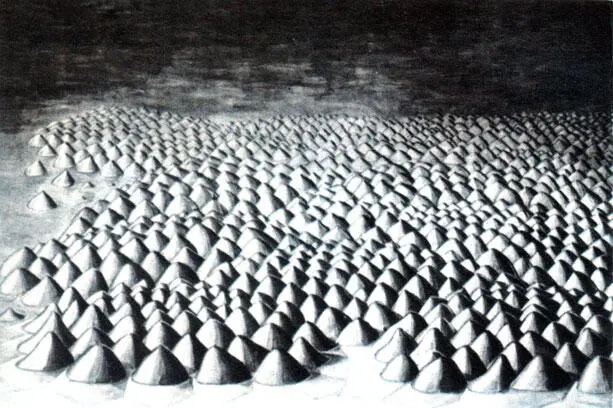

Мелководье раннесинийского моря. Строматолитовая банка, образованная синезелеными водорослями. Реконструкция автора

Мелководье раннесинийского моря. Строматолитовая банка, образованная синезелеными водорослями. Реконструкция автора

Можно сказать, что водоросли, и только они, примерно за два миллиарда лет извлекли из биосферы колоссальные количества углекислоты, образовав на ее основе столь же колоссальные количества органических веществ. При отмирании колоний эти вещества послужили жизненной средой для развития других организмов (бактерий и простейших) и в итоге - исходным материалом для образования биохимическим путем углеводородных соединений - нефти и горючего газа. Водоросли способствовали отложению на дне древнейших морей огромных количеств углекислого кальция и отчасти магния. Можно считать, что в пределах современных континентов водоросли отложили за время протерозоя карбонатные породы общей мощностью более 1000 м. Эта их геологическая деятельность сопровождалась часто отложением известковых илов при участии "кальциевых" (денитрифицирующих) бактерий. Синезеленым водорослям часто сопутствовали также железобактерии, иногда господствовавшие в межвегетационные сезоны и образовывавшие в строма толитах железистые пленки.

Систематически очищая биосферу от углекислого газа и бикарбонатов (растворимых карбонатов кальция и магния), водоросли выделили за счет кислорода воды огромные количества свободного кислорода. Этим они существенно изменили свойства среды жизни на Земле, сделав ее пригодной для появления и развития аэробов в широком смысле, т. е. для новых групп микроорганизмов и для животных. Восстановление аммиака и углеводородных соединений деятельностью многих групп бактерий при одновременном накоплении в биосфере больших масс органического вещества привело к концу протерозоя (синия) к накоплению на Земле свободного азота.

Поперечное сечение конического строиатолита. Видны годичные наслоения и 11-летние циклы. Средний синий. Фото автора

Поперечное сечение конического строиатолита. Видны годичные наслоения и 11-летние циклы. Средний синий. Фото автора

Конечно, свободный азот мог накапливаться в атмосфере не только в результате жизнедеятельности денитрифицирующих бактерий, но и при разложении органического вещества белкового состава в бескислородной среде биосферы того времени. В круговороте веществ в природе такой путь также мог играть важную роль.

Совместная деятельность всех отмеченных групп организмов, обитавших лишь в водных средах Земли, таким образом, в корне изменила состав атмосферы и гидросферы, значительно приблизив его в конце протерозойской эры (570 млн. лет назад) к современному.

Плитообразные строматолиты верхнего синия с однородной ориентировкой в пространстве, соответствующей древнему меридиану. Фото автора

Плитообразные строматолиты верхнего синия с однородной ориентировкой в пространстве, соответствующей древнему меридиану. Фото автора

Остатки животных в отложениях протерозоя очень редки, но нет сомнения в том, что основы животного мира были заложены одновременно с возникновением мира бактерий и фотосинтезирующих растений. Животные представлены в протерозое мелкими формами, не получившими массового развития и не принимавшими участия в породообразовании. Они пока теряются среди обильно проявившейся водорослевой и бактериальной жизни. Однако все же находки остатков организмов в метаморфических толщах докембрия известны уже в ряде стран мира, в особенности они участились в пределах некоторых горных районов Дальнего Востока, Сибири и на севере европейской части СССР. К таким районам можно причислить и Украину, в частности докембрий Украинского кристаллического массива. В 1958 г. В. В. Бесе в породах криворожской серии наблюдал некоторые "проблематические" остатки организмов, оставшиеся ближе не изученными.

Читать дальше

Часть поверхности водорослевой банки со слабовыпуклыми наслоениями. Ранний протерозой (Китай). Фото автора

Часть поверхности водорослевой банки со слабовыпуклыми наслоениями. Ранний протерозой (Китай). Фото автора Мелководье раннесинийского моря. Строматолитовая банка, образованная синезелеными водорослями. Реконструкция автора

Мелководье раннесинийского моря. Строматолитовая банка, образованная синезелеными водорослями. Реконструкция автора Поперечное сечение конического строиатолита. Видны годичные наслоения и 11-летние циклы. Средний синий. Фото автора

Поперечное сечение конического строиатолита. Видны годичные наслоения и 11-летние циклы. Средний синий. Фото автора Плитообразные строматолиты верхнего синия с однородной ориентировкой в пространстве, соответствующей древнему меридиану. Фото автора

Плитообразные строматолиты верхнего синия с однородной ориентировкой в пространстве, соответствующей древнему меридиану. Фото автора