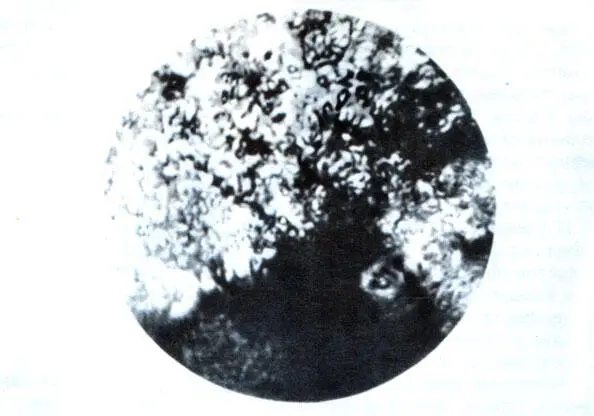

Каратауские фосфориты развиты в слоях среднего кембрия на обширной площади. Они представлены здесь плотными массивными ("плита") и оолитовыми разновидностями. Последние очень напоминают внешне бокситы, за которые первоначально они и были приняты. Сначала мы исследовали оолитовые фосфориты, состоящие из серых зерен, сцементированных желтовато-бурым веществом. В этом цементе мы обнаружили железо. Тончайшие шлифы, изготовленные из таких фосфоритов, при увеличениях свыше 2000 раз показали, что оолитовые зерна являются местом массовых скоплений микротелец бактериального облика, имеющих в поперечнике 1,1 μ при длине в 1,3 μ, то соединенных в изгибающиеся нити, то одиночных. Бактериальная природа этих образований несомненна. Ясно, что это прекрасно сохранившие свои очертания окаменевшие клетки каких-то бактерий кембрийского возраста. Интересно, что в центрах оолитовых зерен расположение бактериальных клеток беспорядочное, но по мере приближения к периферии в концентрических наслоениях зерен они начинают принимать более или менее радиальное расположение, указывающее на формирование колоний "фосфатных бактерий" в условиях сезонно изменчивой среды. В составе концентрических наслоений, часто перемежаясь с ними, наблюдаются тонкие пленки, сложенные тельцами железистого состава в виде обогащенных железом отмерших клеток железобактерий. Цемент природы, скрепляющий оолитовые зерна, целиком состоит из ожелезненных клеток отмерших железобактерий знакомого уже для нас облика. Последние развивались позже, в условиях несколько измененного температурного режима.

Бактерии ржавчины при увеличении в 3000 раз. Фото автора

Бактерии ржавчины при увеличении в 3000 раз. Фото автора

Изучение немногих образцов плотных разновидностей каратауских фосфоритов показало, что они или сплошь состоят из клеток "фосфатных" бактерий и бесструктурной массы карбоната кальция, или же к минерализованным клеткам "фосфатных бактерий" примешиваются тельца клеток железобактерий. Последние в таких случаях местами группируются в виде тонких пленок, линзочек.

Раскрытие природы каратауских фосфоритов позволяет нам думать, что и другие известные месторождения фосфоритов имеют, возможно, такое же органическое, бактериальное происхождение.

Интересно, что при изучении разреза фосфоритовой свиты мы наблюдали смену фосфоритовых слоев марганцево-железистой породой с прослоем карбонатных синезеленых водорослей. Разрез показывает на близость экологических условий для автотрофных бактерий, усваивавших фосфор, железо и марганец, и для синезеленых автотрофов. Известна местная засоренность каратауских фосфоритов терригенным материалом.

О современных бактериях - накопителях фосфатов почти ничего неизвестно. Известны лишь почвенные бактерии, растворяющие фосфаты, фосфатредуцирующие, способные образовывать растворимые соли фосфорной кислоты. Между тем концентрирующие фосфор бактерии в кембрии, по-видимому, существовали. Может быть, подобные организмы формируют и редкие в наше время скопления фосфоритов на дне моря, как, например, в районе южной оконечности Африки.

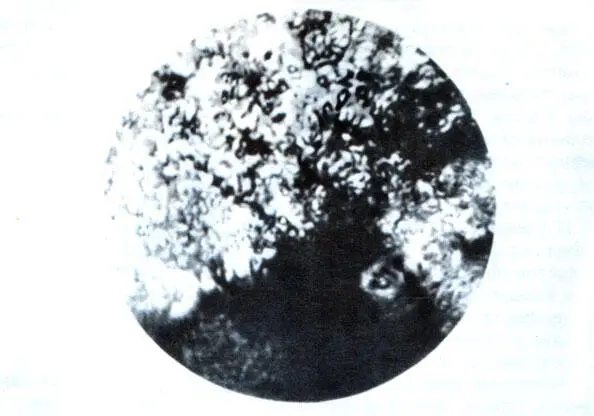

Остаточные бактериальные микроструктуры боксита. Увеличение в 3600 раз. Фото автора

Остаточные бактериальные микроструктуры боксита. Увеличение в 3600 раз. Фото автора

В круговороте серы, одного из важнейших биогенных элементов биосферы, принимают участие почти все организмы; в недрах земной коры переработкой серных соединений заняты также многие группы бактерий. Наиболее известная группа - сульфатредуцирующие (разрушители сульфатов, в частности гипса) или гнилостные (разрушители органических веществ) бактерии - анаэробы, которые часто обитают в застойных водах и под землей. Следы процессов преобразования серы мы находим уже в горных породах протерозойского и раннепалеозойского возраста, в виде пиритизированных песчаников и сланцев древних толщ Сибирской платформы. Накопление сероводорода происходит микробиологическим путем за счет сернокислых солей моря, с последующим образованием в осадке скоплений сернистого железа (пирит, марказит) в восстановительной обстановке. Существуют различные аэробы, которые с успехом окисляют сульфиды как в зоне земной поверхности - "выветривания" горных пород, так и в зоне окисления земной коры. Часто бактериальная сероводородная зона развивается на разлагающихся органических веществах, при разрушении белковых и иных соединений.

Читать дальше

Бактерии ржавчины при увеличении в 3000 раз. Фото автора

Бактерии ржавчины при увеличении в 3000 раз. Фото автора Остаточные бактериальные микроструктуры боксита. Увеличение в 3600 раз. Фото автора

Остаточные бактериальные микроструктуры боксита. Увеличение в 3600 раз. Фото автора