По мнению Г. Лиса, первичные организмы, обитавшие в условиях атмосферы, содержавшей углекислоту и лишенной кислорода, в средах, бедных органическими веществами, могли иметь источником жизненной энергии только свет. Поэтому этот исследователь полагал, что первыми живыми существами на Земле были фотосинтезирующие организмы, которые жили в анаэробных условиях, пока в результате того же фотосинтеза не создался в биосфере и запас кислорода и органических веществ. Следует отметить, что хлорофилл, зеленый компонент живого вещества фотосинтезирующих организмов, по своей конструкции стоит на уровне аминокислот и потому мог быть действительно одним из древнейших белковых соединений в природе.

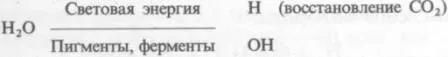

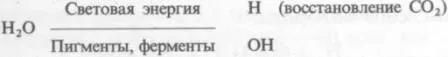

Фотосинтезирующие бактерии имеют в своем составе красящие вещества - пигменты, близкие к хлорофиллу растений. У бактерий, выращенных в темноте, эти пигменты не образуются. Бактериальный хлорофилл представляет собой различные близкие по составу пигментирующие вещества, каждое из которых, свойственно соответствующим группам бактерий - пурпурным, серным и несерным, зеленым серобактериям и др. Схема процесса фотосинтеза у таких бактерий имеет следующий вид:

Фотосинтезирующие бактерии выделяют в составе среды не молекулярный кислород, а группы ОН. Это приводит к окислению в среде их обитания некоторых восстановительных веществ - сероводорода, серы водорода. Как мы отмечали, водородом древняя биосфера была богата.

Как пишет Г. Лис: "...автотрофные бактерии могут быть охарактеризованы как организмы, которые могут жить, расти и размножаться в среде, где единственным источником углерода служит углекислота, и для конструктивного обмена которых не требуется готового органического вещества... Гетеротрофные организмы к этому не способны, поскольку для ид развития требуется присутствие по крайней мере одного органического вещества, например какого-либо сахара или аминокислоты. Гетеротрофные организмы нуждаются в органических веществах не только как в материале для роста, но и как в источнике энергии. Рост и развитие этих организмов регулируются количеством энергии, получаемой при усвоении нужного им органического вещества. Между тем автотрофные бактерии проявляют свою жизнедеятельность, используя световую энергию или энергию, получаемую ими при преобразовании неорганических веществ".

Вот некоторые пути получения энергии (по Г. Лису).

Окисление сероводорода до элементарной серы в присутствии кислорода: H2S+O = H2O + S + 172 кДж

Окисление элементарной серы в присутствии кислорода: H2O+S+3O = H2SO4 = 496 кДж

Окисление азотистой кислоты в азотную: HNO2+O = HN03 + 71 кДж

Окисление водорода: Н2+O = Н2O + 235 кДж.

Световая энергия -6*1023 квантов красного света дает автотрофу 40 ккал энергии.

Для сравнения мы можем привести энергетический эффект усвоения гетеротрофными бактериями глюкозы:

С2Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 2900 кДж.

Из этого сравнения отчетливо виден значительно более высокий уровень химического развития "пищевого" вещества гетеротрофов сравнительно с автотрофами. Получаемый в последнем случае огромный энергетический эффект не мог иметь места на самом раннем этапе существования организмов и мог развиться лишь в процессе длительной эволюции живого вещества в биосфере при последовательном усложнении химической структуры веществ, включаемых в сферу биологических процессов. Способность вырабатывать эфиры, нектар, масла, сахара растениями могла возникнуть и развиться лишь в ходе длительной эволюции растительного живого вещества природы. Отсюда естественно представлять развитие жизни от первичных преимущественно автотрофных организмов к преимущественно гетеротрофным, от анаэробных форм жизни, не нуждающихся в свободном кислороде, к более высокоорганизованным анаэробным же и к аэробным, требующим кислорода для своей жизнедеятельности.

Форма и абсолютные размеры тела живого организма играют решающую роль в его отношениях со средой. При этом определяющим фактором является поверхность тела, осуществляющая обмен веществ.

Произведем некоторый расчет. Представим себе кубик с ребром в 1 см. Будем дробить его на кубики меньшего размера и при соответственно большем их количестве попробуем подсчитать их суммарную поверхность:

1 кубик с ребром в 1 см - 600 мм2;

1 тыс. кубиков с ребром в 1 мм - 6 тыс. мм2;

Читать дальше