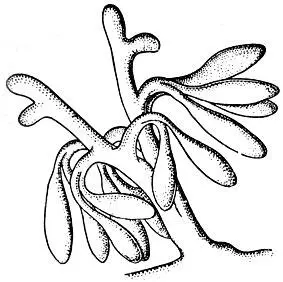

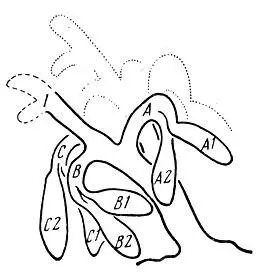

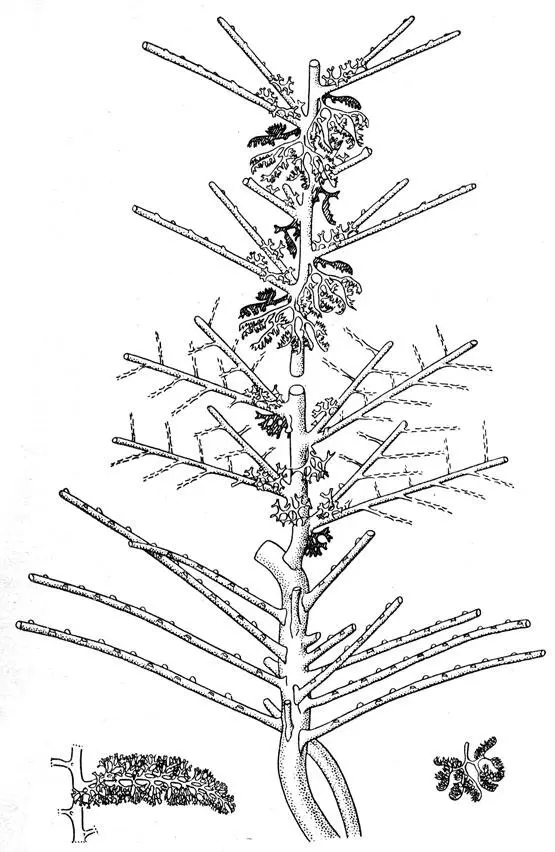

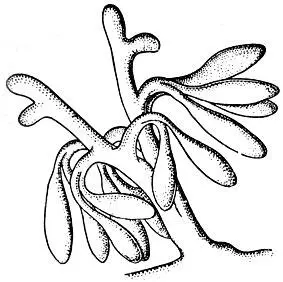

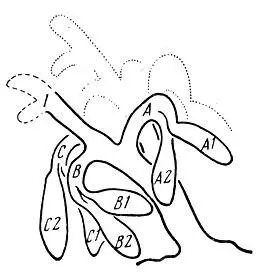

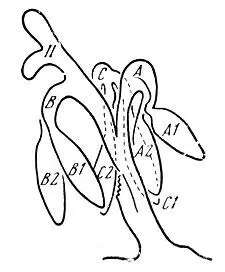

Рис. 3. Такими фотографиями и рисунками С. Леклерк иллюстрировала свои микрораскопки спорангиев прапапоротника (из статьи С. Леклерк и Г. Эндрьюса)

Рис. 3. Такими фотографиями и рисунками С. Леклерк иллюстрировала свои микрораскопки спорангиев прапапоротника (из статьи С. Леклерк и Г. Эндрьюса)

Рис. 3. Такими фотографиями и рисунками С. Леклерк иллюстрировала свои микрораскопки спорангиев прапапоротника (из статьи С. Леклерк и Г. Эндрьюса)

Рис. 3. Такими фотографиями и рисунками С. Леклерк иллюстрировала свои микрораскопки спорангиев прапапоротника (из статьи С. Леклерк и Г. Эндрьюса)

Рис. 3. Такими фотографиями и рисунками С. Леклерк иллюстрировала свои микрораскопки спорангиев прапапоротника (из статьи С. Леклерк и Г. Эндрьюса)

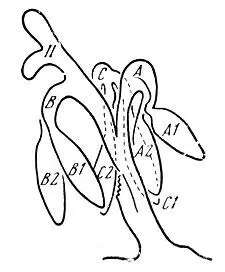

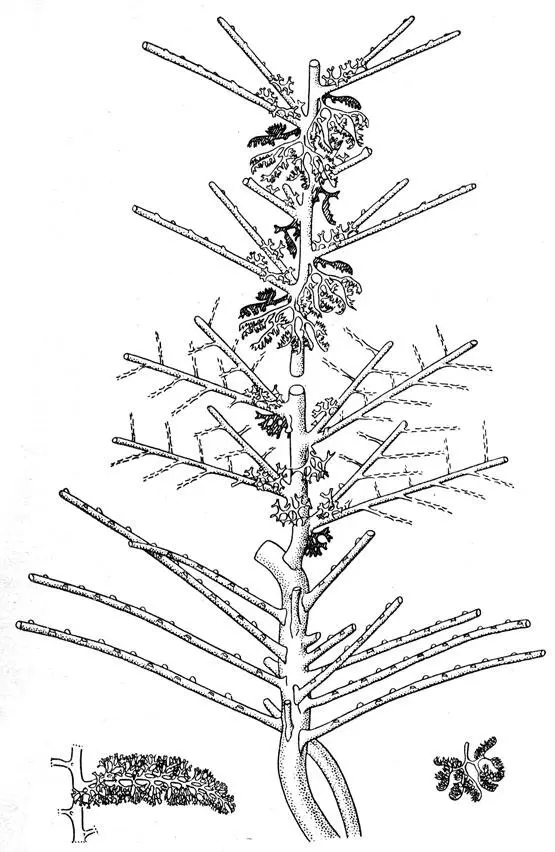

Остатки ископаемых растений - не всегда плоский, выгравированный на породе рисунок из жилок. Иногда ветка со спорангиями и мелкими сучками постепенно затягивалась илом и сохранила свой первоначальный объем. На сколе породы виден срез в одной плоскости, а что делается внутри образца - неизвестно. Вооружившись иглой, фотокамерой и поистине женским терпением, С. Леклерк миллиметр за миллиметром вскрывала породу, высматривала, куда идет ответвление сучка или сложно ветвящаяся ножка спорангия. Все стадии своих микрораскопок она тщательно зарисовывала и фотографировала. Постепенно выявлялась объемная модель растения во всех деталях (рис. 3 и 4). Хотя Леклерк изучала ровесников шотландских растений и даже их предшественников, то и дело перед ней вставали значительно более развитые, далеко не примитивные формы. Ею и другими палеоботаниками были изучены девонские растения из разных мест. Некоторые растения изображены на рис. 3 и 4. Стебли прихотливо ветвятся, спорангии собраны в аккуратные колоски, внутреннюю часть ствола заполняют сложные ткани. Иногда все эти более сложные растения зачисляются палеоботаниками в псилофиты, но это делается скорее из уважения к их возрасту, чем на основе ботанических аргументов. Складывалась весьма своеобразная ситуация. Самые древние растения по своей сложности превосходили шотландские или, в лучшем случае, стояли на одном с ними уровне.

Рис. 4. Девонский прапапоротиик (Rhacophyton) с очень сложным ветвлением стеблей (по реконструкции С. Леклерк)

Какими же были первые поселенцы?

Осторожные исследователи, не склонные быстро отказываться от сложившихся взглядов, смотрят теперь на растения из Райни как на выжившие в течение долгого времени прототипы. Они, дескать, нашли себе подходящее убежище, в котором и спрятались от конкурентов, лучше приспособленных в других местах. Соответственно псилофиты по-прежнему представляются неизбежной стадией, которую растения так или иначе должны были пройти, переселяясь на сушу.

Этой точки зрения придерживаются сейчас многие палеоботаники, может быть даже большинство. Они считают, что растения типа ринии (но не обязательно сама риния из Райни) - исходная точка в развитии всех наземных растений. В ходе эволюции побеги все сильнее ветвились, постепенно выделялся главный ствол, который приобретал более сложную и иную, чем у боковых ветвей, внутреннюю структуру. Боковые ответвления уплощались, срастались и превращались в листья. В различных направлениях перемещались и спорангии. Так мы приходим ко все более сложным потомкам, заселившим теперь континенты. А болото в Райни просто оказалось заповедником для прародителей. Домом для престарелых.

Сторонники другой точки зрения (к ним принадлежит и Леклерк) приводят в пример одно весьма примечательное тропическое растение псилот (Psilotum, рис. 5). Это лиана с тонкими ветвящимися побегами, маленькими листочками, внутренняя структура ее немногим сложнее, чем у ринии, но одна деталь нарушает гармонию простоты. Спорангии псилота собраны по трое, срослись стенками и разместились в пазухе двурогого отростка. Сросшиеся спорангии, да еще сидящие в пазухе, - это уже слишком много и сложно для растения, которое выдает себя за родственника псилофитов. По мнению многих ботаников, предки псилота были значительно более сложными, но прошли длинный путь упрощения.

Читать дальше