Академик А. И. Опарин рассказал собравшимся о том, как мы сегодня представляем длительный путь эволюции первых белковых молекул. Возможно, говорил академик, что под влиянием ультрафиолетовой радиации Солнца, или под воздействием ливней космических частиц, а может быть, просто при грозовых разрядах возникали из углерода и водорода простые химические соединения. В дальнейшем эти углеводороды входили в реакции с разнообразными естественными химическими соединениями и газообразными смесями. Все это приводило к формированию простейших органических соединений, давших позднее (при последующих реакциях) сложные части белковых молекул.

Как знать, может быть, в живом белке нашли отражение далекие этапы сложных процессов, происходивших в неживой природе? А может быть, все это элементы только случайного сходства?

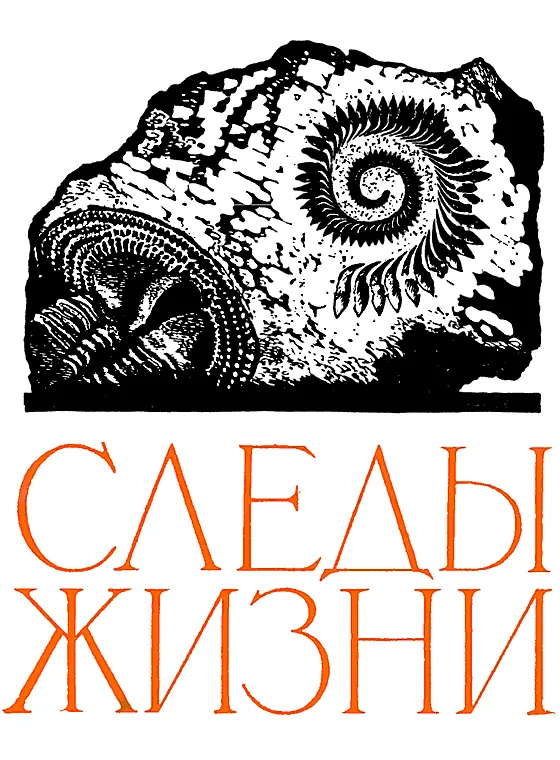

Следы жизни

Недавно геолог Александр Васильевич Глазков нашел на Ватихской копи около села Мурзинки необычайный образец аметиста. Грани кристалла оказались как бы изъеденными. Лупа помогла увидеть на шероховатой поверхности граней скопление каких-то минералов.

Сделали химический анализ. Оказалось, что минералы принадлежат к группе сидеритов — карбонатов железа. Но мы знаем, что сидерит, как говорят, «неактивен»: он не мог химически воздействовать на кварц. В чем же дело?

С такой же загадкой, но иных минералов встретились и другие ученые. Загадку стали разгадывать.

Несколько лет назад на вершины Тянь-Шаня взобралась необычная группа альпинистов. В их рюкзаках лежали странные металлические баллоны.

Зачем? Оказывается, в зоне вечных снегов иногда встречаются участки горных пород, покрытые тонкой, как рубашка, корочкой полярного загара. За ней-то и пришли альпинисты. Они отобрали образцы корочки и в запаянных баллонах с большой осторожностью доставили их в Москву.

Профессор М. А. Глазковская, изучавшая привезенные образцы, установила интересное явление. Почти на каждом из минералов встречаются… своеобразные бактерии и микроскопические грибки. Камень съели бактерии!

Выяснилось, что есть бактерии, которые питаются исключительно роговой обманкой (есть такой минерал), но если их пересадить на полевой шпат, они умирают. Есть микроскопические грибки, питающиеся только полевыми шпатами. Пересаженные на роговую обманку, они не развиваются.

Наибольшее количество бактерий, как известно, встречается в обычных почвах. Подсчитали, что один гектар пахотного слоя почвы лесолуговой и степной зон содержит от 5 до 10 тонн живых микроорганизмов.

Исследователи океанических впадин, путешествовавшие на специально оборудованном судне «Витязь», обнаружили бактерии на глубине в 10,5 километра.

Есть бактерии, в результате жизнедеятельности которых возникают железные руды. Другая группа бактерий усваивает азот из воздуха.

Находка геолога Глазкова, по-видимому, добавит новый штрих к нашим знаниям о деятельности бактерий в мире камня.

Монотонный гул моторов на буровой геологоразведочной вышке сменился тишиной. Спустя немного времени заработала лебедка, и сверкающие трубы, вынутые из земли, одна за другой легли на помост.

С большой глубины бригада буровиков осторожно извлекла тоненький столбик породы — керн. Каждый кусок этой плотной, словно обточенной, массы положили в специальную ячейку разграфленного ящика. На ящике пометили: здесь бурила Алапаевская разведочная партия треста «Углеразведка», номер буровой и другие данные, уточняющие положение скважины.

Невзрачный на вид кусок породы должен был «заговорить» в руках опытных специалистов и рассказать о перспективах разведки каменного угля. Особой посылкой образцы были доставлены в Свердловск. Их передали шлифовальному мастеру, и тот изготовил тончайшие срезы — шлифы, наклеенные на стекла. Толщина срезов не должна превышать двух сотых миллиметра: тогда они прозрачны и легко просматриваются под микроскопом.

В лаборатории, куда потом поступили образцы и шлифы, глазу исследователя открылся привычный вид. Вот ромбовидной формы кристаллы кальцита, вот обрывки некогда живой ткани, а вот и срез микроскопического животного, окаменевшего сотни миллионов лет назад.

Как в музее, строго по полочкам, в земной коре разложены остатки некогда живых существ. В каждую эпоху развивались организмы, отличающиеся от своих предков многими признаками. Отмирая, они падали вместе с тончайшими частицами ила и устилали дно водоемов (в грамме ила их насчитывают десятками тысяч). Такой ил, после обезвоживания, превращался в плотную массу, становился горной породой.

Читать дальше

![Анатолий Малахов - Бунт минералов [В мире реальной фантастики]](/books/29021/anatolij-malahov-bunt-mineralov-v-mire-realnoj-f-thumb.webp)