Различия обнаруживаются не только между лесами западных и восточных, но также северных и южных районов Европы; последние определяются преимущественно развитием флоры в послеледниковое время. На юге Скандинавии господствуют сильно осветленные, чередующиеся с лугами леса типа рощ. Лиственные леса равнин, находящиеся южнее, несколько беднее видами, чем смешанные лиственные леса горных районов. На больших высотах Среднегерманских гор последние сменяются еловыми лесами, очень похожими на еловые леса бореальной зоны.

Смешанные лиственные леса южной окраины Альпийских гор (северная Италия) значительно богаче видами, чем соответствующие типы лесов Центральной Европы. Здесь встречаются многие деревья и кустарники, которые в Центральной Европе вымерли в ледниковый период. Нивелирующее влияние озер северной Италии и швейцарского кантона Тичино (Тессин), действие северного фена и южная экспозиция склонов создают исключительно благоприятные условия для развития растений. Здесь доминируют в первую очередь тепло- и влаголюбивые растения карстовых местообитаний, такие, как хмелеграб обыкновенный ( Ostrya carpinifolia ) каркас южный ( Celtis australis ), дубы пушистый и австрийский ( Quercus pubescens и Q. cerris ), ясень белый ( Fraxinus ornus ), каштан настоящий ( Castanea sativa ) и скумпия ( Cotinus coggygria ). В Балканах встречаются также платан ( Platanus orientalis ) и конский каштан ( Aesculus hippocastanum ).

В отличие от восточноазиатской и североамериканской областей европейская область лиственных лесов флористически относительно бедна, и представители многих родов, характерных для лиственных лесов этих двух континентов, здесь полностью отсутствуют. Это объясняется влиянием оледенения. Высокие горные хребты Альпийской системы были непреодолимым препятствием, поэтому многие виды, произраставшие в Центральной Европе до оледенений и между ними, не смогли отступить на юг при наступлении ледника. Но о том, что в прежние времена здесь можно было найти представителей многих родов, свидетельствуют многочисленные находки ископаемых растений. В состав флоры Центральной Европы некогда входили магнолии, рододендрон, фикусы и др. В настоящее время остатки флоры, не подвергшейся воздействию ледника, обнаруживаются в Испании, на побережье Адриатического моря, в северной Греции, но главным образом западнее и южнее Кавказских гор (Колхида).

Буковые леса.Из всех климатически обусловленных типов лесов Центральной Европы важнейшим оказывается буковый лес. Его ареал охватывает как Среднегерманские горы и более высокие горные районы Средиземноморья, так и область Балтийской моренной гряды. В областях с континентальным климатом развитию бука лесного ( Fagus sylvatica ) препятствуют поздние заморозки и недостаток влаги.

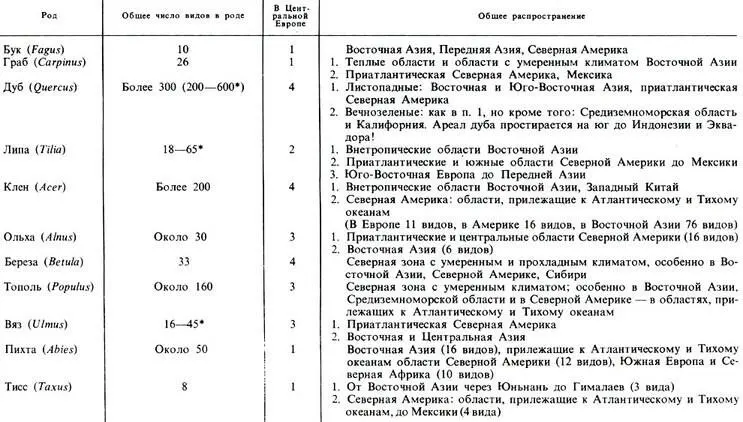

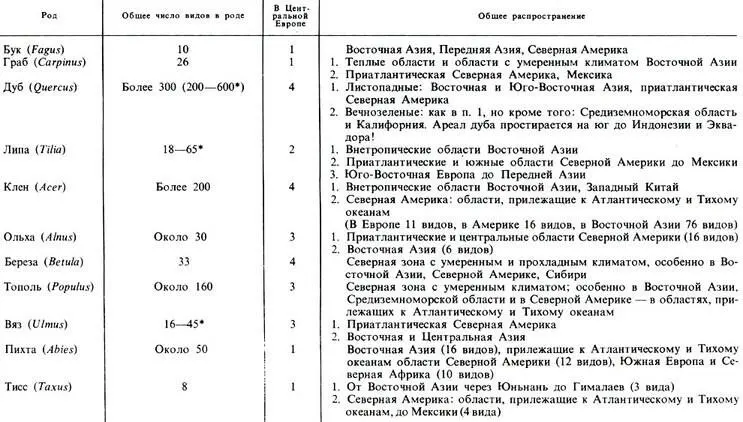

Таблица 4

Число видов основных древесных пород в европейских лиственных лесах

[6] В зависимости от понимания объема вида разными исследователями.

Буковые леса встречаются в местообитаниях, характеризующихся средним уровнем обеспеченности питательными веществами и водой; они растут почти на всех лесных почвах, исключая подзолистые и очень сырые. Сквозь густую листву этих лесов, напоминающих огромные залы с многочисленными колоннами, до почвы доходит не более 2% солнечного света; под их пологом способны расти только теневыносливые растения. Поэтому здесь в напочвенном ярусе трав встречаются прежде всего те, что успевают завершить развитие вегетативных органов до полного распускания деревьями листвы. Таковы, например, пролесник многолетний ( Mercurialis perennis ), сочевичник весенний ( Orobus vernus, = Lathyrus vernus ) и ясменник душистый ( Asperula odorata, = Galium odoratum ). Типичные спутники бука — виды зубянки ( Dentaria ). После распускания деревьями листвы развиваются главным образом злаки, в том числе перловник одноцветковый ( Melica uniflora ) и колосняк европейский ( Elymus europaeus, = Hordelymus europaeus ), а также крупные многолетние травы и папоротники. Некоторые из них, такие, как косогорник пурпуровый ( Prenanthes purpurea ) и купена мутовчатая ( Polygonatum verticillatum ), встречаются только в горах, так же как пихта белая ( Abies alba ). Повсеместно наблюдаемое в наши дни сокращение распространения пихты белой связано с вырубкой лесов, поскольку пихта очень чувствительна к любым изменениям водного режима местообитаний.

Читать дальше