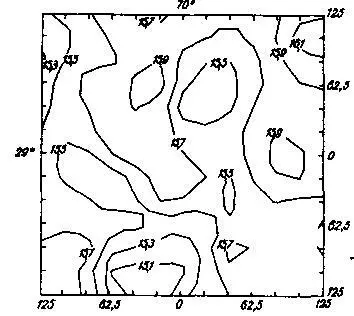

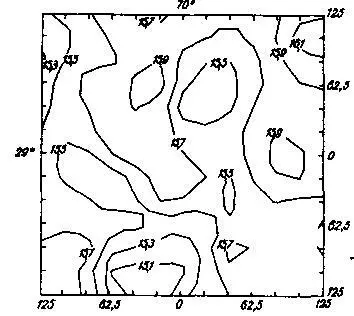

Так выглядело поле температуры в градусах по Цельсию на глубине 550 м за период 18–21 августа 1978 г. Измерения проводились при помощи приборов ХВТ. Размеры области — 250 х 250 км.

Со времени нашего отплытия из Гаваны стояла прекрасная погода, верхняя палуба «Академика Курчатова» так и манила к себе любителей позагорать, но — увы! Свободного времени оставалось все меньше, и люди, не имеющие прямых служебных контактов, встречались все реже — за столом или же в спешке, по коридорам. Конец рейса был не за горами, и научный коллектив должен был представить отчеты о проделанной работе. А это не так просто, когда множество данных все еще ждет обработки. Заместитель начальника экспедиции Юрий Александрович Иванов, ответственный редактор научных работ, давно уже забыл и думать о рыбалке. Он отвечал за подготовку научного отчета до завершения рейса. А отчет превышал тысячу страниц. Написание этого коллективного труда — дело нескольких десятков человек — послужило доказательством высокой ответственности, широких научных познаний и четкого взаимодействия членов научного колектива экспедиции.

Стремительное внедрение достижений научно — технического прогресса в практику нашло свое место и в области океанографических исследований. Не прошло трех — четырех лет, как было доказано наличие циклонов и антициклонов в океане, и ученые начали исследовать их с помощью искусственных спутников Земли. Определяя температурные изменения поверхности океана во времени и пространстве, спутник может указать точное местонахождение океанических вихрей и предоставить информацию об их развитии.

Одна из форм сотрудничества между советскими и американскими учеными по программе ПОЛИМОДЕ распространялась и на спутниковую океанографию. Несколько раз мы получали информацию американских спутников о местонахождении колец Гольфстрима. Располагая подобными данными, 27 сентября мы направились в точку с координатами 34 30' с. ш. и 66 з. д. В экспедиционной практике советского научного флота это был первый случай, когда судно АН СССР направлялось к определенному гидрофизическому объекту в океане при помощи спутника. Наши «космические помощники» не подвели нас. Кольцо — высокоэнергетическое образование. Скорость морской воды, движущейся по круговой траектории, достигала здесь 2–3 узла, и судно сносило от места измерений. Погода была плохой, ветер — семь баллов, волнение мешало палубной работе. После двухдневного самоотверженного труда экспериментальная программа рейса была выполнена; 30 сентября корабль взял курс на Европу.

До окончания нашего маршрута по Атлантике оставалось еще две недели. «Академик Курчатов» уверенно сокращал расстояние, отделявшее нас от Европы. Далеко на юге остались жаркие тропики, и мы снова находились в привычных для европейца широтах. Несколько южнее острова Ньюфаундленд стояла обычная для этих мест погода. Над морем стелился густой туман, мелкие капли дождя барабанили по палубе и бортам корабля. Ветер и волнение усиливались, а температура воздуха упала до 12 С. Из метеорологической сводки мы узнали, что погода на пути нашего следования через Северную Атлантику с 3 по 8 октября определялась мощным циклоном, надвигавшимся с Северного полярного фронта. Семибалльный ветер громоздил огромные, пятиметровые, а может быть, и больше, волны. Они вздымались перед нами, как гигантские водные хребты, и при встрече с носом корабля десятки мощных водных фонтанов окатывали палубу. Так что проводить здесь свободное время особо не рекомендовалось.

Последний этап нашего плавания — возвращение

— был посвящен окончательному оформлению данных и научных материалов, а также проведению рекапитуляции важнейших научных результатов. С этой целью несколько дней проводилась научная конференция под председательством начальника экспедиции Федорова. Многочисленной аудитории были зачитаны десятки докладов. которые познакомили членов научного коллектива с результатами, полученными всеми отрядами, действовавшими в составе экспедиции.

На первый взгляд, самыми впечатляющими были цифры о масштабе работы, проделанной экспериментальными отрядами. За два месяца было установлено шесть и снято двадцать шесть АБС, было проведено 70 гидрографических и 324 ХВТ — зондирований. При помощи автоматического измерителя солености и тем пературы воды было проведено 73 зондирования на глубине до 1000 м и 39 зондирований до 30–метровой глубины. В 1674 точках полигона были определены температура и соленость морской воды и обработано 288 проб на соленость. Этот богатый экспериментальный материал буквально затопил членов отрядов по обработке данных. Необходимо было расшифровать его, «очистить» от паразитических шумов, отсортировать и записать на магнитные ленты и перфоленты. После этого следовали анализ и интерпретация данных.

Читать дальше