Дешево еще не значит выгодно.«Я не так богат, чтобы покупать дешевое», — любят говорить англичане. И если не делать из дешевизны культа, не фетишизировать поговорку, то можно найти вполне реальные области применения образованного из нее парадоксального правила: чем дороже ты платишь, приобретая что-либо, тем дешевле оно тебе в итоге обходится. Экономисты сказали бы об этом более строго — в ряде случаев большие начальные капиталовложения вполне целесообразны, так как они быстро окупаются. А экономия на начальных затратах в итоге нейтрализуется убытками. Эти очевидные истины можно смело отнести к созданию некоторых систем орошения.

Казалось бы, самое простое и выгодное — отвести воду от главного канала такими же прорытыми в песке или глине малыми каналами и по арыкам подвести ее прямо на поля. Но если подключить к обсуждению проблем орошения самую великую науку — математику, то окажется, что простые и дешевые малые каналы нередко обходятся слишком дорого. И наоборот — более дорогие по первоначальным затратам системы полива в итоге стоят значительно дешевле. Причины все те же — в сети каналов, распределяющих воду по полям, велика фильтрация, много воды уходит в почву вне полей и растениям достается мало. Но даже та вода, которую мы выливаем на поле, достается самому растению не целиком — она и здесь испаряется, уходит в участки почвы, куда не дотягиваются корни. И вот появляются системы полива, требующие значительных первоначальных затрат, но в итоге дающие большую экономию воды. А значит, позволяющие тем же количеством воды оросить большие территории. От магистрального канала воду к полям проводят по бетонированным водоводам или по трубам. Есть даже системы, где к каждому растению вода подводится по небольшим пластмассовым трубочкам без всяких потерь прямо в то место, где развиваются корни. Широко применяются дождевальные аппараты. Получив воду из канала, они доставляют ее растениям по трубам, а потом по воздуху именно так, как делает сама природа, поливая землю дождем.

Хочется заметить, что и в таком на первый взгляд простом деле, как полив растений, тоже нужна большая наука, нужны тщательные исследования. Экономия воды, рациональная доставка ее к корневой системе растения — дело исключительной важности. Думается, что если найти оптимальные решения, свести потери к минимуму, то результаты будут эквивалентны постройке еще одного Каракумского канала. А то и двух. Однако, чтобы получить истинную экономию, надо найти по-настоящему оптимальное решение.

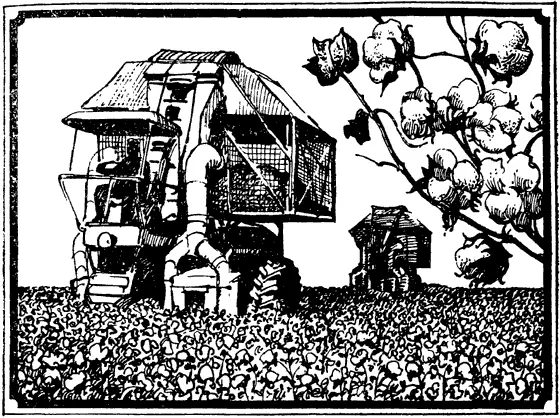

В качестве иллюстрации несколько слов о детальных исследованиях в одном из пустынных районов такого бесспорно прогрессивного метода полива, как дождевание.

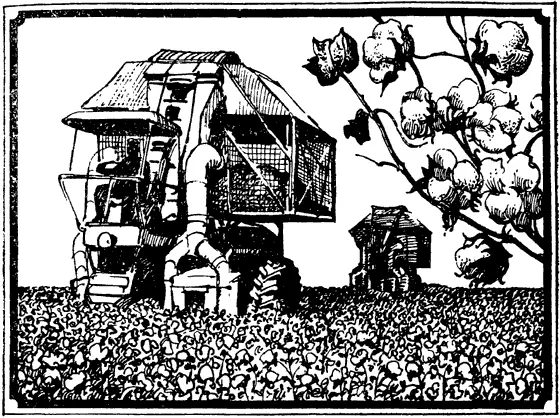

В них тщательно учитывалось количество влаги, поступившей в дождевальный аппарат, и количество влаги, в итоге попавшей в почву, оценивались потери воды за счет ее испарения «на лету», за счет сноса и перехвата песком во время ветра. Одновременно велись наблюдения за растениями, показавшие, в частности, что хлопчатник при поливе дождеванием цветет на 2–3 дня раньше, а созревает на 18–20 дней раньше, чем при использовании традиционного полива с помощью небольших арыков. И урожай хлопка при дождевании получается на несколько центнеров с гектара больше. Бесспорно достоинство дождевания и в том, что оно позволяет подавать воду растению небольшими дозами, вплоть до так называемых освежающих поливов. Дождевание особо ценно для рыхлых песчаных почв, в которых вода за первый час полива проникает на глубину 15–30 сантиметров.

Казалось бы, все прекрасно и дождевание должно стать основным, а может быть, и единственным методом полива. Однако столь же тщательные исследования показали, что такой дорогой на первый взгляд метод, как полив с помощью переносных капроновых трубопроводов, которые подводят воду прямо к корням каждого растения, в итоге оказывается в два раза выгоднее дождевания.

Водопровод идет в пустыню.Водопровод — сооружение дорогое, его и построить непросто, и материала дефицитного нужно немало. Но когда речь идет о доставке воды в безводные районы, никакие затраты не кажутся чрезмерными. Вспоминается, что было время, когда рабочим серного завода, расположенного в Центральных Каракумах, воду доставляли самолетами. А в Красноводск возили ее танкерами из Баку. Кстати, Красноводск и Небит-Даг сейчас получают часть воды по трубам из большой пресноводной Ясханской линзы. А кроме того, строится водопровод протяженностью в 118 километров, который доставит городам воду Каракумского канала.

Читать дальше