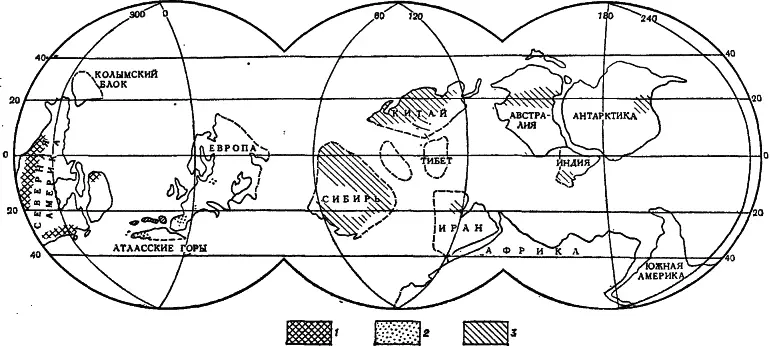

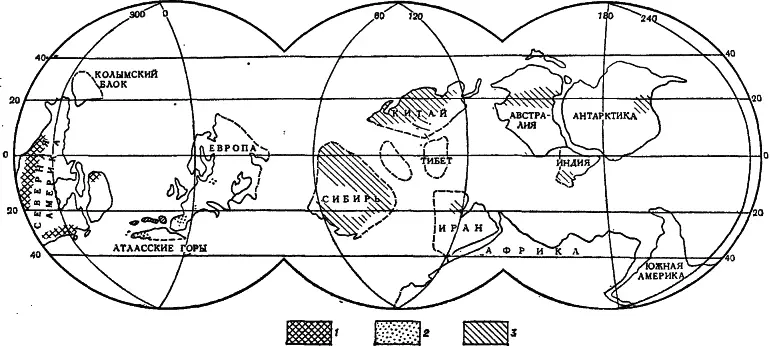

Рис. 36. Ботомская география мира

1 — провинция Колумба, 2 — провинция Викингов, 3 — провинция Тольчутикук (по П. Джеллу).

Вероятно, для оригинальности П. Джелл предложил совершенно новые названия областей (или, как он называет, провинций): провинция Колумба, провинция Викингов и провинция Тольчутикук (последнее название происходит от имени русского акад. Э. Толля, китайского императора XV в. и капитана Кука). Однако нетрудно видеть, что в этом смысле он не изобрел ничего нового. Провинция Колумба — это синоним Тихоокеанской, провинция Викингов — Акадо-Балтийской, а Тольчутикук — Редлихиевой, с той лишь разницей, что в провинцию Тольчутикук он включил Сибирь. Правда, и ранее некоторые авторы включали Сибирь в эту провинцию (а точнее, область).

Другая концепция глобального распределения трилобитов, которая возникла в самое последнее время, исходит из наличия в раннем кембрии единого континента Палеопангеи. Автор этой концепции — известный советский специалист по трилобитам Л. Н. Репина. Впервые эта идея была изложена ею на Московском международном геологическом конгрессе в августе 1984 г. Следуя идее о Палеопангее, высказанной ранее А. Ю. Розановым и А. Буко, Л. Н. Репина показала возможность выделения в раннем кембрии сначала двух крупных областей (атдабанское время): Тихоокеанско-Атлантический и Индо-Австралийской, а затем трех (ботомское время): Тихоокеанской, Атлантической и Индо-Австралийской. Еще раз подчеркнем, что смысл и контуры выделяемых Л. Н. Репиной областей не отличаются от выводов всех предыдущих исследователей, но пространственное их положение, несомненно, стало значительно более логичным (рис. 37). Теперь можно согласовать такую картину с возможными климатическими зонами Земли.

Начиная с конца 50-х годов биогеография раннего кембрия стала рассматриваться с привлечением данных по археоциатам. Первые такие построения принадлежат известному советскому специалисту по археоциатам И. Т. Журавлевой. Она выделяет только Тихоокеанско-Атлантическую и Австрало-Антарктическую области, но делит их на многочисленные подобласти и провинции, каждая из которых, по существу, отвечает крупному геологическому региону (например, Северо-Американская платформа, Австралия, Антарктида и т. д.).

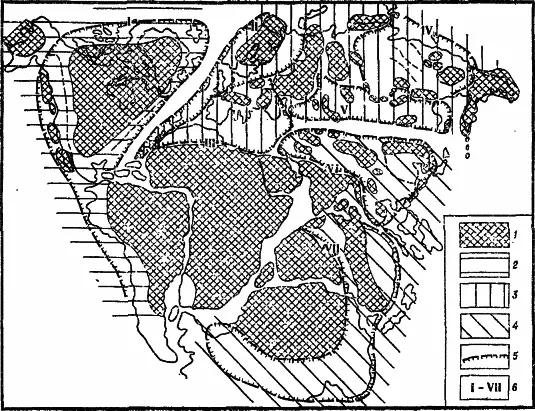

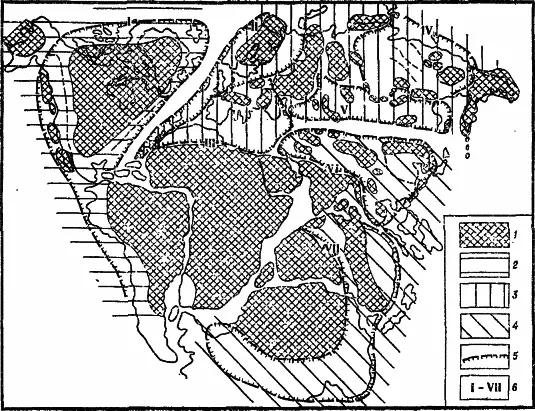

Рис. 37. Схема биогеографического районирования по трилобитам, ботомский век (по Л. Н. Репиной), упрощено

1 — суша,

2 — Тихоокеанская область,

3 — Атлантическая,

4 — Индо-Австралийская,

5 — границы провинций

I—VII — провинции:

I — Тихоокеанская,

II — Акадо-Балтийская,

III — Средиземноморская,

IV — Сибирская,

V — Алтае-Саянская,

VI — Восточно-Юго-Азиатская,

VII — Австрало-Антарктическая

В результате работ Л. Н. Репиной и И. Т. Журавлевой на том этапе выяснилось практически полное несовпадение контуров биогеографических подразделений, выделенных по трилобитам и археоциатам.

Как мы говорили раньше, изучение географического распределения археоциат дает нам возможность делать заключения в разных аспектах. Во-первых, так же, как и с другими группами фауны и флоры, важно выявление ареалов (т. е. площадей распространения) отдельных таксонов или ассоциаций таксонов, а во-вторых, географическое распространение археоциат (особенно если мы наблюдаем их в биогермных фациях) указывает нам на положение точек с их находками в области достаточно низких широт.

Кроме этих двух обстоятельств, с наличием археоциат связана и возможность определения приблизительных глубин бассейнов, так как они, совместно с водорослями, как правило, не могли существовать ниже зоны фотосинтеза, т. о. приблизительно глубже 50 м.

В начале 70-х годов анализ материалов по распределению археоциат позволил показать удивительное однообразие этих фаун на всех континентах. Мне тогда казалось, что дальнейшее переизучение археоциат с разных континентов будет все более и более сближать картину состава археоциатовых сообществ, казалось, что по археоциатам вообще невозможно выделение разных областей.

Выводы эти оказались и правильными и неправильными одновременно. Действительно, переизучение материалов из разных регионов часто приводило к установлению большего сходства фаун. Однако в ряде случаев обозначились и увеличивающиеся различия. Правда, и до сих пор остается в силе представление о том, что практически все роды археоциат, обнаруживаемые в разных уголках мира, присутствуют в Сибири, а точнее, в областях складчатого обрамления Сибирской платформы (Кузнецкий Алатау, Саяны, Тува, Монголия и т. д.).

Читать дальше

![Николай Пономарев - 290 миллионов лет назад и далее [litres]](/books/438381/nikolaj-ponomarev-290-millionov-let-nazad-i-dalee-thumb.webp)