Все описанные инварианты в общем случае позволяют предсказать движение частицы.

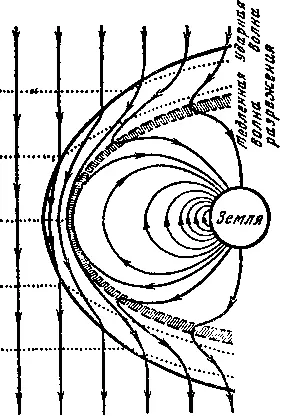

До прямых исследований магнитного поля Земли с помощью ИСЗ было принято считать, что оно представляет собой поле диполя. Первые же измерения показали: магнитное поле Земли несимметрично в экваториальной плоскости в направлении день—ночь. С дневной стороны магнитосфера Земли ограничена расстояниями около 10 R 3 (в спокойных условиях). С ночной стороны остатки магнитосферы были зарегистрированы спутниками на удалениях в сотни радиусов Земли. Как видим, магнитосфера не является сферой. Это скорее «груша», повернутая своим хвостиком в антисолнечном направлении.

Решающую роль в образовании реальной магнитосферы Земли играет взаимодействие магнитного поля Земли с потоками солнечной плазмы — солнечным ветром. С дневной стороны (т. е. со стороны Солнца) граница магнитосферы, т. е. магнитопауза, образуется на расстоянии, где давление солнечного ветра равно давлению магнитного поля Земли. Поэтому во время солнечных бурь, когда давление солнечного ветра существенно увеличивается, магнитопауза на дневной стороне приближается по направлению к Земле.

Магнитосфера с дневной стороны поджимается солнечным ветром. При очень интенсивных бурях удаление магнитопаузы может сократиться от десяти до трех радиусов Земли.

Рис. 20. Структура переходного слоя в присутствии направленного к югу межпланетного магнитного ноля

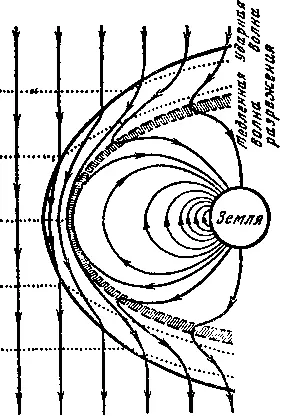

Взаимодействие межпланетного магнитного поля и солнечного ветра с магнитным полем Земли достаточно сложное. Понадобились многочисленные спутниковые эксперименты, прежде чем удалось нарисовать картину такого взаимодействия. В результате этого взаимодействия между областями, занятыми межпланетным магнитным полем и магнитным полем Земли, имеется переходной слой. Этот слой образуется ударной волной набегающего потока солнечной плазмы (рис. 20).

Пересоединение силовых линий магнитных полей позволяет заряженным частицам солнечной плазмы, движение которых определяется магнитными силовыми линиями, проникать из солнечного ветра вовнутрь магнитосферы. На рис. 20 видно, что прямой доступ этих частиц имеется в полярных широтах. Отсюда можно сделать вывод, что самые благоприятные условия проникновения частиц солнечной плазмы имеются непосредственно на геомагнитных полюсах. На самом деле, если рассматривать всю магнитосферу, а не только ее переднюю, лобовую часть, то ситуация несколько изменяется.

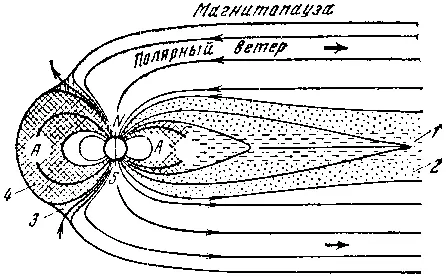

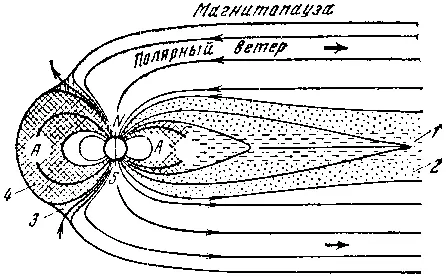

На рис. 21 приведен разрез магнитосферы в меридиональной плоскости в направлении Солнце—Земля. Как видим, силовые линии геомагнитного поля, связанные с полюсами, не смыкаются с межпланетным магнитным полем, а уходят в хвост магнитосферы (на рисунке переходной слой и межпланетное магнитное поле не показаны). Такая вытянутая в антисолнечном направлении форма магнитосферы обусловлена увлечением магнитного поля Земли потоком солнечного ветра. Силу этого увлечения можно рассчитать, если задаться величиной электрического поля в хвосте магнитосферы (или разностью потенциалов поперек полярной шапки), и размером полярной шапки. Расчет основан на том, что электрическое поле в хвосте магнитосферы, направленное с утренней стороны на вечернюю и проектирующееся в полярные шапки вдоль геомагнитных силовых линий, вызовет конвективное движение плазмы. При разности потенциалов в 1 кВ поперек полярной шапки скорость конвективного движения плазмы вместе с «основаниями» силовых линий составляет около 10 3см/с. Если считать, что в спокойных условиях диаметр полярной шапки равен 2*10 8см, то можно определить время ее пересечения — порядка 2*10 5с. Длина хвоста магнитосферы определяется произведением скорости солнечного ветра и времени, необходимого силовым линиям для пересечения полярной шапки. При этих условиях длина хвоста равна 10 4км, а сила увлечения магнитного поля потоком солнечной плазмы составит 5*10 11дин (5*10 6H). Ей противодействует сила Лоренца, связанная с возникающей в хвосте магнитосферы системой электрических токов.

Рис. 21. Структура переходного слоя в плоскости полуденного меридиана и распределение плазмы в магнитосфере

1 — плазменный слой (вблизи Земли); 2 — плазменный слой (далекий); 3 — полярный касп; 4 — кольцевой ток

Читать дальше