Диггес в 1576 году опубликовал первый англоязычный комментарий к модели Коперника. Он внес существенное изменение в космологическую картину, отказавшись от представления об ограниченной сфере неподвижных звезд, окружающей Солнечную систему, в пользу бесконечного космического пространства с множеством звезд. Отсутствие наблюдаемого параллакса убедило его в том, что они находятся на огромном расстоянии от Земли, как и предполагал Коперник.

Браге соглашался с тем, что модель Коперника «очень тонко устраняет те места, которые являются излишними и несоответственными системе Птолемея», однако он возразил, что «тело Земли велико, медлительно и непригодно для движения, на него не может повлиять движение (особенно три движения), не более, чем могут быть смещены светила мирового эфира» {68} 68 Gingerich Owen. The Eye of Heaven: Ptolemy, Copernicus, Kepler. — New York: American Institute of Physics, 1993. — P. 181; Белый Ю. А. Тихо Браге. — M.: Наука, 1982. — С. 154–155.

.

Итак, Браге опубликовал модель, уже предложенную предшественниками. Неподвижная Земля расположена в центре, Луна и Солнце вращаются вокруг нее, в то время как остальные планеты вращаются вокруг Солнца. И в самом деле, результаты наблюдений тех времен лучше укладывались в эту модель, нежели в систему Коперника. К тому же она не противоречила учению церкви, что на некоторое время сделало ее весьма популярной.

Кеплер и законы движения планет

На теоретическом уровне модель Коперника проще модели Птолемея, особенно в том, что касается отображения движения планет, но в качестве вычислительного инструмента она изначально не была лучше, поскольку входные данные для нее содержали ошибки. Ситуация изменилась с появлением данных наблюдений Браге и Иоганна Кеплера (1571–1630), которые были значительно точнее. Более того, Кеплер сделал большой шаг вперед, предложив три закона движения планет, которые с большой точностью описывали эти новые данные.

Законы движения планет Кеплера.

1. Все планеты движутся по эллиптическим орбитам, в одном из фокусов которых находится Солнце.

2. Отрезок прямой, соединяющий Солнце и планету, отсекает равные площади за равные промежутки времени.

3. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей их орбит.

Направляя телескоп в небеса

История Галилея известна всем, но ее часто понимают неправильно. В моих предыдущих книгах, в особенности в «Боге и атоме» {69} 69 Stenger Victor J. God and the Atom: From Democritus to the Higgs Boson. — Amherst, NY: Prometheus Boob, 2013.

, я отдал должное его огромному вкладу в физику. Здесь же хочу заострить внимание на его работе в области астрономии. В отличие от Осиандера, Галилей не удовлетворился признанием гелиоцентрической модели в качестве просто полезного инструмента для предсказания небесных явлений. Он настаивал, что наш мир устроен именно так. Кеплер был того же мнения.

В 1608 году голландский мастер по изготовлению очков Ханс Липпергей (или Липперсгей) (1570–1619) изобрел зеркальный телескоп. Первые модели давали увеличение всего в несколько раз, но Галилей усовершенствовал конструкцию. Он направил в небо новый мощный прибор, увеличивающий изображение в 30 раз.

Свои первые наблюдения Галилей описал в работе, вышедшей в 1610 году под названием «Звездный вестник» (Sidereus nuncius) {70} 70 Galilei Galileo. Sidereus nuncius, Or, the Sidereal Messenger, trans. Albert Van Helden. — Chicago: University of Chicago Press, 1989. First published in 1610.

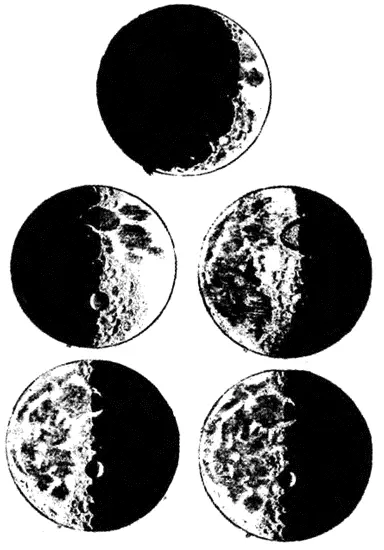

. Он сообщил о горах и кратерах, которые увидел на поверхности Луны. Он увидел в десять раз больше звезд, чем доступно невооруженному глазу, а также размытые туманности, которые счел подобными Млечному Пути скоплениями звезд, расположенными слишком далеко, чтобы рассмотреть их по отдельности.

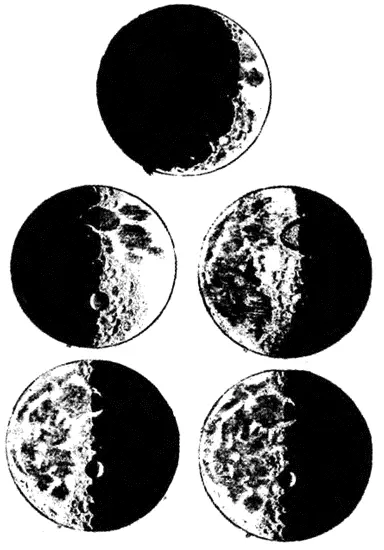

На рис. 2.2 приведены иллюстрации из «Звездного вестника» — зарисовки лунной поверхности, выполненные Галилеем. Эти находки, а также обнаруженные позже пятна на Солнце стали прямым, полученным в ходе опыта опровержением распространенного убеждения в том, что небесные тела представляют собой идеальные сферы, как учил Аристотель.

Рис. 2.2. Зарисовки лунной поверхности, выполненные Галилеем. Впервые опубликованы в 1610 году, источник: Галилео Галилей, «Звездный вестник» (Альберт ван Хельден, Chicago: University of Chicago Press, 1989)

В 1610 году Галилей сделал еще одно важное открытие. Оказалось, что Венера имеет фазы, подобные лунным, зависящие от изменения степени ее освещенности Солнцем, в результате вращения вокруг него внутри земной орбиты. Это наблюдение никак не укладывалось в птолемеевскую систему, хотя и не исключало других вариантов геоцентрической системы, к примеру модель Тихо Браге.

Читать дальше

![Виктор Мишин - Боги войны [litres]](/books/384469/viktor-mishin-bogi-vojny-litres-thumb.webp)